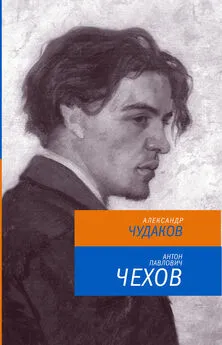

Александр Чудаков - Ложится мгла на старые ступени

- Название:Ложится мгла на старые ступени

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Олма-Пресс

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Чудаков - Ложится мгла на старые ступени краткое содержание

Последний роман ушедшего века, должно быть. Неважно, что вышел в веке нынешнем — по праву принадлежит тому, страшному, унесшему миллионы безвинных жизней и не давшему за это ответа.

Мемуары, маскирующиеся под прозу. Маленький казахский городок Чебачинск, набитый ссыльнопоселенцами (“Такого количества интеллигенции на единицу площади Антону потом не доводилось видеть ни в Москве, ни в Париже, ни в Бостоне”), тридцатые — пятидесятые годы, люди и судьбы. Описанные тем русским языком, который иначе как "классическим" и не назовешь, — строгим и сухим. В центре повествования — семья автора, большая дружная семья, которая прошла всё — войны, революции, репрессии — но устояла, не сломалась и сумела передать от дедов детям веру, силу, светлый разум, удивительное душевное благородство.

Авторское определение текста "роман-идиллия" кажется абсурдным только поначалу. Да, чебачинские будни были тяжелы так, как только могут быть тяжелы будни людей, выброшенных своей страной, и единственной возможностью выжить было натуральное хозяйство. Но и натуральное хозяйство оказалось по плечу ученым, священникам, инженерам, художникам — миф о неспособности интеллигенции сеять, строить, пахать был полностью разрушен. Труд не просто приносил плоды — труд пел гимны не сдающемуся ни перед чем духу великого русского народа. Об этом, собственно, и книга.

Ложится мгла на старые ступени - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Топить печь — целая наука. Первая трудность — растопка. Но Антон её любил больше всего — составлять щепки шалашиком, слоями укладывать топливо: вниз —

берёзу, она — и растопка и горючий материал в одном полене, которое занимается не вдруг, только береста, и всё сооруженье долго сохраняет свою форму, потом кладётся что- нибудь потоньше и полегче, наверх — средние полешки. Поджигал дед сам — огонь высекался кресалом, а это было особое искусство: неумеха будет только без толку бить по кремню. И даже когда мама с дедом произвели серные спички (Антон тоже принимал участие, выстругивая тонюсенькие щепочки, за что именовался Ивар Крейгер — по имени шведского короля спичек), дед никому поджиг не доверял — может оттого, что эти спички, загораясь, почему-то стреляли во все стороны.

Антон делал всё как надо, но у деда дым с весёлым воем устремлялся в трубу, а у Антона весь уходить не хотел и тихо змеился из прихлопа заслонки в комнату.

— Сегодня Антон растапливал? — входя, безошибочно узнавал отец. «Сейчас скажет про дым и про окошко», — думал Антон, и отец послушно говорил: «В избу, в окошко и в трубу немножко». Иногда он принимался экзаменовать:

— Что подбросил дедушка? Послушай.

Антон вслушивался в шум пламени — оно гудело всё так же, наугад ляпал:

— Сосну!

— Сосна гудит и стреляет. А шипит — только осина. Обижается, что её заругали. Зря, дерево хорошее, стойкое, в парную, в колодец, на купол…

Больше всего отец любил дрова из старых яблонь, договаривался и сам ездил спиливать их в питомник, в доме от них пахло садом.

Самое увлекательное — работать кочергой: сгребать поленья в кучу, подбивать к хорошо горящим сухим сырые, стукать по догорающим головешкам. В конце — подгребать угли к той стороне печного свода, которая обращена не к стене, а к комнате.

Но главное — определить, когда закрывать трубу: опоздаешь — уйдёт тепло, поторопишься — будет самое страшное, угар. Рассказывали ужасные истории, как умирали целыми семьями; соученики Антона, пропустив первые уроки, часто говорили: «Мы угорели». Закрывать трубу можно не только когда угли отдымятся, но и отпляшутся над ними голубые огоньки, угарный газ СО, яд, смерть. Огоньки завораживали. Но долго открытую заслонку держать было нельзя, хотя отец тоже закрывать не торопился, задумчиво поглядывая на мерцающие язычки. В вечерних посиделках отец участвовал редко — что-то писал в другой комнате. Но когда выходил — погреться у печки, покурить с тётей Ларисой, — рассказывал про Москву, чаще всего про Сандуновские бани (особенно потрясал бассейн, в котором можно плавать зимой), про пивную на Пушкинской площади с вот эдакими раками, про «Метрополь» и «Прагу» с её знаменитым швейцаром, у которого была такая борода, что меньше червонца дать ему было никак невозможно (время там, видно, стояло: когда Антон стал студентом, было всё то же — и борода, и червонец).

Знание отцом московских ресторанов объяснялось его коротким, но основательным опытом в начале тридцатых. Когда умерла мать, по её завещанию Петру, как младшему из братьев, досталось из наследства больше всех. Деньгами он распорядился просто: прокутил всё в полгода. Стоило послушать, как они обсуждали сравнительные достоинства кухни «Националя» и «Савой» с Василием Илларионовичем.

Рассказывал отец и о родовом гнезде, квартире на Пироговке, в «девятке», бывшей гостинице, с потолками в пять метров — не меньше, чем в знаменитом «Англетере» в Питере. Уезжая на стройки социализма, отец жилплощадь сдал и получил справку, что она сохраняется за ним. Старший брат, Иван Иваныч, в лицах изображал, как веселились чиновники из Моссовета, когда он после войны по порученью Петруши явился к ним с этой справкой. Но отец почему-то все годы надеялся получить площадь обратно и вернуться в Москву. В Москву!..

Мама в музицированиях тоже принимала участие не часто: после десяти- двенадцати уроков (потом, короткое время работая в школе, Антон рассказывал об этом коллегам — никто не верил), придя домой, она ложилась в постель, накрывала голову

подушкою и не вставала уже до утра. Но иногда, по субботам, воскресеньям, всё же выходила и всегда просила, чтоб выступил наш с дедом дуэт. Я пел, дед аккомпанировал на скрипке: «В тихом сумраке лампада светом трепетным горит, пред иконой белокурый внучек с дедушком стоит». Репертуар был монархически-жалистный: «Не росой ли ты спустилась, не во сне ли вижу я, знать горячая молитва долетела до царя», «Вечер был».

Эту песню я особенно любил: Вечер был. Сверкали звёзды.

На дворе мороз трещал.

Шёл по улице малютка, Посинел и весь дрожал.

В этом месте со своим детским альтом должен был вступать я. «Боже, — говорит малютка, — Я прозяб и есть хочу, Кто согреет и накормит, Боже добрый, сироту».

Шла старушка той деревней, Увидала сироту.

Приютила и согрела И поесть дала ему.

В виде доброй старушки всегда представлялась только бабка, она уж точно привела бы сироту к нам в дом и даже оставила насовсем.

Была в репертуаре Антона песенка, которую надо было петь, надев Тамарин цветастый ситцевый платочек. Ему песня не очень нравилась: «Лет пятнадцати не боле Лиза погулять пошла и, гуляя в чистом поле, птичек гнёздышко нашла». Все веселились, особенно в конце, когда Лиза говорила случившемуся тут барину «моё гнёздышко не тронь»; Антон не находил в этом ничего смешного.

Особенным успехом пользовалась «Лучинушка». Дед научил Антона после заключительной фразы «Догорю с тобой и я» печально-обречённо никнуть головою; это вызывало смех гомерический.

Хором пели «Трансваль, Трансваль, страна моя», где мне особенно нравились слова: «Пусть мал я, слаб, крепка рука моя». А в песне про Хасбулата удалого — куплет «Тут рассерженный князь саблю выхватил вдруг, голова старика покатилась на луг». Но сосед Леонид Сергеевич, услышав это, сказал: «Такой куплет слышу впервые. И правильно, что его не поют. Что ещё за луг возле горной реки? ещё бы запели: на заливной луг!» После этого мне куплет разонравился, и я стал в знак протеста незаметно петь «Голова старика покатилась на юг», а наедине — свою пародию: «Под чинарой густой воет пёс молодой». Леонид Сергеевич окончил факультет небесной механики в Сорбонне, во всём любил точность и в песнях находил много ошибок. Например, когда в степи глухой замерзал ямщик — почему его не отогрел товарищ, которому он отдавал наказ? Некрасовский Кудеяр резал дуб булатным ножом: «Годы идут, подвигается медленно дело вперёд». Но самый мощный дуб даже при такой технике можно срезать за два-три месяца.

Иногда, без деда, пели дуэтом тётя Лариса и Тамара — их репертуар был из городской низовой культуры: жестокий романс «Маруся отравилась» или песня из иностранной жизни: «Девушку из маленькой таверны полюбил суровый капитан.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Чудаков - Ложится мгла на старые ступени [Дополненное издание]](/books/1096645/aleksandr-chudakov-lozhitsya-mgla-na-starye-stupeni.webp)