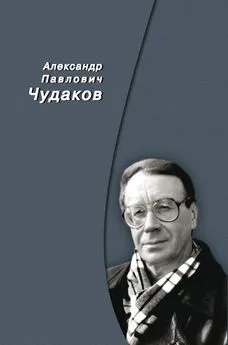

Александр Чудаков - Ложится мгла на старые ступени

- Название:Ложится мгла на старые ступени

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Олма-Пресс

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Чудаков - Ложится мгла на старые ступени краткое содержание

Последний роман ушедшего века, должно быть. Неважно, что вышел в веке нынешнем — по праву принадлежит тому, страшному, унесшему миллионы безвинных жизней и не давшему за это ответа.

Мемуары, маскирующиеся под прозу. Маленький казахский городок Чебачинск, набитый ссыльнопоселенцами (“Такого количества интеллигенции на единицу площади Антону потом не доводилось видеть ни в Москве, ни в Париже, ни в Бостоне”), тридцатые — пятидесятые годы, люди и судьбы. Описанные тем русским языком, который иначе как "классическим" и не назовешь, — строгим и сухим. В центре повествования — семья автора, большая дружная семья, которая прошла всё — войны, революции, репрессии — но устояла, не сломалась и сумела передать от дедов детям веру, силу, светлый разум, удивительное душевное благородство.

Авторское определение текста "роман-идиллия" кажется абсурдным только поначалу. Да, чебачинские будни были тяжелы так, как только могут быть тяжелы будни людей, выброшенных своей страной, и единственной возможностью выжить было натуральное хозяйство. Но и натуральное хозяйство оказалось по плечу ученым, священникам, инженерам, художникам — миф о неспособности интеллигенции сеять, строить, пахать был полностью разрушен. Труд не просто приносил плоды — труд пел гимны не сдающемуся ни перед чем духу великого русского народа. Об этом, собственно, и книга.

Ложится мгла на старые ступени - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В библиотеку записывали с 7-го класса, а чтобы до этого ему там брал книгу кто- нибудь из взрослых, как-то никому не приходило в голову; родители не раз ездили в Москву, но тоже почему-то не догадывались купить ему что-нибудь из книг. Нина Ивановна на день рождения подарила том Пушкина, а сам себе он подарил большой однотомник Некрасова, и скоро знал их наизусть. У Петьки Змейки был Лермонтов, и он иногда давал его Антону, но ненадолго. Поэтому Лермонтова Антон знал хуже. Всю жизнь, когда он не читал или писал, а шёл, бежал на лыжах и так, плыл, ехал, строгал, сверлил, копал, косил, в его голове полоскались стихотворные строки. И хорошо ещё, если это были действительно стихи. Но чаще всего всплывало: «Огненным адом стал Бомбей. Пуля, сердце моё пробей», «Мы живём под солнцем золотым, дружно живём», «Эту песню не задушишь, не убьёшь», «Москва — Пекин, Москва — Пекин, клятву дают народы».

Гройдо, которому Антон в этот приезд целый вечер цитировал крокодильские стихи Яна Сашина, лирику Софронова, куски прозы Бабаевского и статьи об академике Лепешинской из «Блокнота агитатора», сказал задумчиво: «Видимо, тут случай, когда детская фотографическая память соединяется с почти патологическим интересом ко всякому знанию. Интересно, что было бы, если б в доме стоял Брокгауз?» Но Брокгауза не было ни в доме, ни в городе.

Я мог бы, наверно, постигнуть другое,

Что более важно и более ценно,

Что скрыто от глаз, но всегда несомненно.

24. Гибель «Титаника»

Поезд Караганда — Москва всегда опаздывал часа на три-четыре, поэтому Антон не давал телеграмм, на вокзале его никто не встречал.

Дома в Москве уже всё было по-зимнему… Зима была ни при чём, но когда он избавится, когда я избавлюсь, избавлюсь ли вообще и надо ль избавляться от этих мириад строк и стихов, которые толпятся в голове и непрошено всплывают по всякому поводу и без всякого повода. Но как можно, увидев в своей тарелке мозговую кость, не вспомнить: «В гуще огненного борща находится то, чего вкуснее нет в мире, — мозговая кость». Как- то Антон даже написал об этом стихи. «Этот мир окутан душным словом: море, небо — всё уже слова. Кто-то шёл вселенским злобным ловом и опутал сетью ночь и дерева».

Кончалось так: «Но проклятье слова не сотрётся в нас». К стихам своим он относился плохо, никому их не читал и каждый раз обещал себе больше не писать, но они время от времени всё равно возникали.

Проезжая мимо бассейна «Москва», Антон вспомнил, как всегда, о своём деде по отцу Иване Борисыче Стремоухове. Родился он в деревне Андреевка под Бежецком, происходил из однодворцев, но уже его отец был обычным мужиком, членом общины, участвовал в переделах наделов. Дед общиной вообще, а особенно этими переделами тяготился, своим умом дошёл до мысли, что они тормозят развитие земледелия — кто ж будет лелеять полосу, которая через пять-семь лет отойдёт неведомо кому. Ещё до столыпинских отрубов он подался в Москву, овладел мастерством сначала ольфрейщика, а потом позолотчика; с бригадой таких же, как он, тверских мужиков золотил- реставрировал купола храма Христа Спасителя.

После Рождества артельный шёл в банк, там ему выдавали два пуда золота, он клал его в свой сидор и в сопровождении жандарма на пролётке вёз в подвал храма, где была мастерская. Метод был старинный и простой. Мастер изучает свой участок купола, каждый его сантиметр, прикидывая, как ляжет золотое покрытие. Поверхность ровняет, инструментов готовых нет, не угадать, какой понадобится на морщину, который — на пазуху, делает нужные сам, золотильщик всегда ещё и слесарь-инструментальщик.

Наносит слой грунтовки; золото вручную раскатывает до тонкости папиросной бумаги и этим листом обволакивает малую палестинку на куполе, разглаживает ладонью, потом пальцем — не дай Бог под листом останется пузырёк воздуха. Плёнка получалась гораздо более долговечная, чем при позднейших технологиях, ей не страшны были ни дождь, ни лёд, ни главные враги куполов — вороны, которые любят съезжать с них, как дети с ле- дяной горки или как самолёт с авианосца, царапая при этом позолоту когтями. Была такая позолота как будто рассчитана и на кислотные дожди — старые мастера смотрели на века вперёд. И не торопились, техника эта была медленной, над главным куполом возились лет пятнадцать, до самой первой мировой войны.

— Иван Иваныч, — спрашивал Антон у старшего из дядьёв, — а не проще ль было в бригаду вместо четырёх человек набрать двенадцать? И золотить купола не пятнадцать лет, а пять?

— Отец говорил — не получится. К каждому жандарма не приставишь. Эти четверо были свои, проверенные. Бога помнили. Сусальное золото — оно липкое, к пальцам пристаёт легко.

Прихожане храма, конечно, мастеров не знали, хотя те всегда ходили кто к ранней заутрене, кто к вечерне, но с дедом Иваном кланялись. Известен он был тем, что как-то после одной из служб на Страстной неделе Шаляпин, отпев и садясь в сани, сказал, про-

должая разговор, своему спутнику: «Ростом вот с этого гвардейца». В гвардии пришлось служить старшему сыну деда Ивана, Иван Иванычу, — в Царском Селе. В первую мировую он был участником Брусиловского прорыва.

Когда взрывали храм — тогда делали это ещё не скрываясь, — дед пошёл смотреть. Его уговаривали остаться дома — не послушался. Видел, как в три секунды осел с неба к земле Храм; с Каменного моста была видна как раз та часть большого купола, которую десять лет золотил он. Как всегда в памяти Антона услужливо-ненавистно всплыли очередные строки — на этот раз из довоенного журнала «Пионер»: «Толстой купчихой расселся над Москва-рекой храм Христа. Похож храм был на гриб, выросший над старой Москвой».

После взрыва дед слёг, болел, долго не могли определить чем; через год выяснилось: рак. В семье были уверены: от этого.

Малахитовые колонны из храма установили в клубной части здания МГУ на Ленинских горах; сколько Антон там ни бывал, неприятное ощущение при их виде не притуплялось.

Вечером предстояло важное мероприятие — рассказы дочке перед сном. Это был целый особый институт; круг тем определился давно: «Про умных псов», «Про мифов», «Про детство».

Наибольшим успехом пользовался последний цикл; к школе Даша знала чебачинское детство Антона не хуже, чем он — виленское прошловековое дедово. Да и сама традиция шла от деда.

Дедовых рассказов Антон желал страстно, думал о них и перебирал их в памяти, уже часов с восьми вечера спрашивал деда: когда пойдём разговаривать про календарь.

Отрывной календарь на 1939 год висел у деда над тумбочкой. Так как в обозримые годы другого не предвиделось, дед странички не отрывал, а загибал вверх, под растянутую проволочку. Перед тем, как идти в тёмную комнату, где уже был уложен Антон, дед прочитывал листок и рассказывал про тех, кто там упоминался: про Докучаева, который развёл в Каменной степи мачтовый лес; про капитана Скотта, который, замерзая в Антарктике, написал на пакете: «моей жене», а потом переправил: «моей вдове»; про французскую революцию, во время которой все занимались тем, что казнили друг друга на особой машине — гильотине. Когда до французской революции добрели в школе, отец рассказал Антону, что машина была названа по имени её изобретателя, доктора Гильотена, которому и отрубили голову при её посредстве. Мысли о том, что думал доктор, когда его голова уже была надёжно зажата в специальном приспособлении его собственного изобретения, мучила Антона годами; на втором курсе он, узнав, что легенда не подтвердилась, сочинил стихи и послал их в Чебачинск — в это время ему ещё нравились собственные стихи: «Эвклида вызубривал школьник, всемирной науки азы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Чудаков - Ложится мгла на старые ступени [Дополненное издание]](/books/1096645/aleksandr-chudakov-lozhitsya-mgla-na-starye-stupeni.webp)