Татьяна Толстая - Кысь. Зверотур. Рассказы

- Название:Кысь. Зверотур. Рассказы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Студия Арт. Лебедеваe8ccae0d-0541-11e1-9786-4d745e7c5227

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Толстая - Кысь. Зверотур. Рассказы краткое содержание

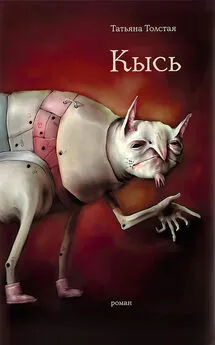

В книге представлено собрание прозы Татьяны Толстой: эссе «Зверотур», более двадцати рассказов и роман «Кысь», за который автор была удостоена премии «Триумф». «Кысь» – актуальная антиутопия, страшная и прекрасная сказка о гибели нашей цивилизации, о мутировавших горожанах, дичающих в радиоактивных лесах, но главное – о деградации языка, все еще узнаваемого, но уже малопонятного.

Кысь. Зверотур. Рассказы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Письмо Толстой громче голоса и зорче взгляда. Ее экстатическая проза создает иную степень изобразительной интенсивности. Поток повествования срывает сенсорные фильтры, и органы чувств работают в сверхнормальном режиме, отчего перепутанные датчики обретают дополнительные возможности.

Толстая «знает, как пахнет буква “Ф”» («Ночь»), она слышит «боль, которая гудит, как трансформатор» («Пламень»), она щупает «ватную метель» и пробует «пресное городское солнце» («Огонь и пыль»). У нее есть рассказ с осязанием, где читатель не воображает, а ощущает меховое родство шубы с шапкой («Спи спокойно, сынок»). Также – всеми чувствами сразу – Толстая воспринимает словесность: «густые, многозначительные стихи наподобие дорогих заказных тортов с затейливыми надписями, с торжественными меренговыми башнями, стихи, отяжеленные словесным кремом до вязкости, с внезапным ореховым хрустом звуковых скоплений, с мучительными, вредными для желудка тянучками рифм» («Поэт и муза»).

У Толстой, впрочем, писатели появляются редко и в чужой роли, вроде Лермонтова на сером волке. Даже знаменитые цитаты, попав в ее текст, теряют осмысленность. Этакая песня разума, новая и узнаваемая сразу:

Бурям, глою, небак, роет,

Вихрись, нежны, екру, тя!

Токаг, зверя, наза, воет,

Тоза, плачет, кагди, тя!

То, что так Пушкина слышит дебил («Ночь»), отнюдь не компрометирует глоссолалию. По Толстой, он правильно понимает поэзию, ибо изъятые из общего языка слова оказываются своими, интимными, персональными, будто впервые придуманными. Часто она сама пользуется словами, не помнящими родства, – с разовым, ситуационным значением. И тогда ее неожиданные эпитеты вколачиваются в строку, как клин. Распирая абзац, он прочно удерживает фразу на поверхности страницы. Описывая внешность своей героини – «Пышная, золотая, яблочная красота» («Любишь – не любишь»), – Толстая не примеряет определения, а быстро нанизывает их в том бессистемном порядке, в котором они приходят и остаются, отбивая себе место в тексте и делая его законным.

Метафоры Толстой работают еще больше эпитетов. Внимательная читательница Олеши, сказавшего, что, в конце концов, всё на всё похоже, она вовсе не пытается определить одно через другое. Если в рассказе встречается «черная пасть телефонной трубки» («Соня»), то аналогию рождает не внешнее, а функциональное сходство. С точки зрения Сони, у телефона нет уха, а только рот, из которого звучат приказы.

Метафора, как знает каждый, кто бывал в Греции, где это слово пишут на борту грузовика, означает «перевозка». Толстая, жившая там, понимает это лучше других и всегда употребляет свои метафоры по назначению. Они переносят читателя из одного мира в другой: из нашего – в ее. Поэтому Толстая не позволяет своим метафорам простаивать. Они служат не дополнительным украшением, вроде фальшивых колонн, а топливом перемен. Потребляя метафоры, рассказ строится и разворачивается, проникая все глубже в реальность, обнаруживая в ней все новые слои.

Нащупав (скорее – открыв) в окружающем богатую возможностями метафору, Толстая не отпускает ее, пока та не отдаст тексту всю свою повествовательную энергию. Чтобы прочертить маршрут рассказа, следует проследить за приключениями его ключевой метафоры.

В «Свидании с птицей» ею стала Атлантида. Впервые она появляется в манной каше, где в тарелке тает «масляная Атлантида». Проглотив ее на следующей странице, мальчик Петя заражается утраченным знанием, позволяющим ему проникнуть в тот авторский мир, что «весь пропитан таинственным, грустным, волшебным». Попав сюда, герой отправляется «на поиски пропавшей, соскользнувшей в зеленые зыбкие океанские толщи Атлантиды». Он находит ее следы через две страницы: «На рубле маленькими буковками – непонятные, оставшиеся от атлантов слова: бир сум. Бир сом. Бир манат». Это – язык теперь уже (но не тогда, когда рассказ был написан!) прошлой, тоже растаявшей империи. Непонятные, загадочные слова не нуждаются в переводе, как пароль, открывающий дверь волшебного мира. Этот мир просвечивает сквозь наши будни, как через упомянутую у Толстой марлю.

Толстую влечет инобытие. Как всех. Но только у нее другая реальность материализуется в артефактах, само существование которых – манифестация чуда. «Приходили известия: в мире появились странные предметы, с виду никчемные, бесполезные, но исполненные некоего тайного смысла, указатели, ведущие в никуда». Всем знакомые и никем не понятые, эти магические вещи служат для посвященных мостами, соединяющими две стороны света – ту и эту. «Таков был Чебурашка – дерзкий вызов школьному дарвинизму, непарное мохнатое звено эволюции, выпавшее из расчисленной цепи естественного отбора. Таков был кубик Рубика, ломкий, изменчивый, но вечно единый гексаэдр» («Круг»).

Распознать суть вещей обычно могут лишь те, кто еще не успел подняться «с волшебного дна детства» («На золотом крыльце сидели»). У детей, как у Платона, взгляд проникает сквозь своды той пресловутой пещеры, что прячет нас от истины. Мы, как известно, видим лишь ее тень, зато детям достается большая часть реальности, потому что они ближе к другому концу.

О, как мы любим лицемерить

И забываем без труда

То, что мы в детстве ближе к смерти,

Чем в наши зрелые года.

С другой стороны у того же предела дежурит старость. У нее Толстая тоже занимает такую точку зрения, которая уже исключает героев из этой действительности. Не зря вместе с детьми по рассказам Толстой бродят впавшие в детство старушки. Их истощившаяся жизнь состоит из одних воспоминаний. Лишенные забот о настоящем, они погружены в тот идеальный – умозрительный – мир, изображение которого и составляет творчество Толстой.

Центральная ситуация Толстой – потерянный рай: было, да сплыло. Ее герои – изгнанники. Сдвинутые по фазе, они не могут окончательно совпасть со своей жизнью. Им мешает даже не надежда на возвращение, а смутные воспоминания о чудесной родине.

Люди, – говорит Толстая всей своей прозой, – заблудившаяся раса, мы не там, где нам полагается быть.

Принимая эту горькую весть, можно сказать, что Толстая пишет рассказы о пропавшем счастье. Однако чтобы было чему пропасть, счастье сперва должно найтись. Поэтому можно сказать, что это – рассказы о найденном счастье. Или – рассказы о воскрешенном, возрожденном в тексте – счастье. В результате, если вырезать переменные и вычленить неизменное, то окажется, что рассказы Толстой – о счастье. И это объясняет завораживающую прелесть ее сочинений.

Татьяна любит рассказывать историю о том, как в одной итальянской церкви ей довелось встретить слепого с поводырем. Как повсюду в туристских краях, храм из экономии был погружен в сумрак. За свет нужно платить отдельно. Другие из экономии вглядывались в темноту, но слепец щедро кормил монетками автомат, отчего у стены ненадолго вспыхивал прожектор. Каждый раз яркий луч выхватывал голубую от неба фреску, и поводырь шепотом описывал слепому детали.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: