Владимир Войнович - Жизнь и необычайные приключения писателя Войновича (рассказанные им самим)

- Название:Жизнь и необычайные приключения писателя Войновича (рассказанные им самим)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Интернет-издание

- Год:2012

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Войнович - Жизнь и необычайные приключения писателя Войновича (рассказанные им самим) краткое содержание

Роман Владимира Войновича «ЖИЗНЬ И НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ ВОЙНОВИЧА» был впервые опубликован на сайте газеты «Новые Известия», чьи читатели получили эксклюзивное право на прочтение романа. По ходу публикации писатель учитывал пожелания общественности, внося коррективы в план повествования. Иллюстрации к «интерактивному роману» нарисовал Геннадий Новожилов, оформивший первое издание «Жизни и необычайных приключений солдата Ивана Чонкина».

Интернет-версия «Новых Известий» имеет отличия от бумажного издания

Писатель Владимир Войнович: «Жизнь и необычайные приключения писателя Войновича» — это хроника себя».

Жизнь и необычайные приключения писателя Войновича (рассказанные им самим) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Впрочем, тем, кто умел видеть, сразу было видно, что в своем стремлении сделать систему более гибкой и жизнеспособной Хрущев добился многого, но не дошел до главного: основ режима не тронул. И при этом зашел так далеко, что соратники-сталинисты все настойчивее требовали от него остановиться. Время от времени они указывали на то, что развивающееся в умах творческой интеллигенции свободомыслие грозит советскому строю потрясением основ, и подозревали в антигосударственных умыслах прежде всего, конечно же, литераторов. Вспоминали, что венгерская революция 1956 года началась с литературного кружка имени Шандора Петефи. Объявили ужасным проявлением ревизионизма попытку польских писателей отказаться от методов социалистического реализма в пользу социализма «без пшиметника», то есть без прилагательного.

Я думаю, что читателю постсоветских времен, если он вникнет, покажутся дикими тогдашние наставления советских идеологов. Он просто не может представить себе, какое серьезное значение придавали руководители партии, правительства и КГБ методам художественного изображения действительности. Для всех людей искусства, особенно для писателей, существовал единый метод — социалистического реализма, отход от которого приравнивался к попыткам подрыва советского строя. Ни больше, ни меньше. И что интересно, литератор, отказывавшийся считать этот метод единственно правильным, действительно становился врагом советского строя и представлял для него реальную угрозу. Таким уж чувствительным был этот строй.

Суть метода была когда-то кем-то сформулирована так: «Социалистический реализм — это правдивое исторически конкретное изображение жизни в ее революционном развитии». Формулировка кажется достаточно четкой, но что она означала на практике? Потом разные советские идеологи давали ей разные толкования. Один из создателей Союза писателей Иван Гронский сказал (цитирую приблизительно): «Социалистический реализм — это Шекспир, Бетховен и Рембрандт, поставленные на службу пролетариату». Несколько позже Сталин сказал каким-то писателям: пишите правду — это, мол, и будет социалистический реализм. Еще позже Шолохов в интервью иностранным корреспондентам на вопрос, что такое социалистический реализм, ответил: «А черт его знает!» Последняя шутливая формулировка, сочиненная писателями, была: «Социалистический реализм — это воспевание вышестоящего начальства в доступной ему форме».

На самом деле, соцреализм был не методом, а рецептом, согласно которому практически все литературные произведения более или менее крупной формы должны были иметь в центре положительного героя, для которого общественное и государственное всегда выше личного. Поэтому герои книг сплошь и рядом жертвовали своим благополучием, здоровьем, а то и жизнью ради выполнения производственных планов, спасения от пожаров или стихийных бедствий государственного имущества, а те книги, герои которых этого не делали, объявлялись в лучшем случае мещанством и «мелкотемьем». Но к началу 60-х появилось уже много романов, повестей, рассказов и стихов, в которых по форме еще соцреалистических авторы позволяли себе внушать читателю по сути вполне безобидные, но по тем временам крамольные мысли и идеи.

Партийные ортодоксы пугались сами, пугали Хрущева и в, конце концов, напугали.

Похолодало

В декабре 1962 года я был в Киеве, куда приехал с делегацией московских писателей. Я ехал в двухместном купе с очень посредственным, но очень рекламируемым и очень самовлюбленным поэтом Егором Исаевым, который всю ночь не давал мне спать: пьяный читал стихи, утверждая, что он первый и единственный в мире понял философию войны.

В нашей группе была Наташа Тарасенкова, слабый прозаик, но милая женщина. Мы встречались с молодыми украинскими «письменниками», некоторые из них говорили только на «ридной мове» и даже делали вид, что по-русски не совсем понимают. Очень известная украинская поэтесса Лина Костенко стала по-украински отвечать на какие-то вопросы Наташи. Недолго послушав, Наташа взмолилась:

— Линочка, извини ради Бога, но ведь мы с тобой вместе учились в Литинституте. Ты же знаешь, что я не понимаю по-украински, а я знаю, что ты очень хорошо говоришь по-русски. Я не шовинистка, я ничего не имею против украинской культуры, но, пожалуйста, говори со мной по-русски.

Лина вежливо ответила ей по-украински что-то, чего Наташа не поняла и, не поняв, расплакалась.

Я в отличие от Наташи украинский не только понимал, но и сносно говорил на нем, поэтому у меня проблем в общении с киевскими коллегами не было. Тем более что они, так же, как и мы, советскую власть воспринимали критически. Но в будущее смотрели со сдержанным и, как оказалось, преждевременным оптимизмом.

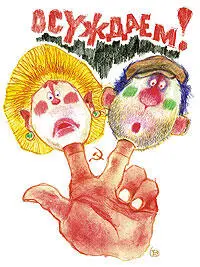

Как раз во время нашего пребывания в Киеве в Москве разразилась гроза, вошедшая в историю, — посещение Никитой Сергеевичем Хрущевым, которого в газетах уже иначе как «дорогим Никитой Сергеевичем» не называли, художественной выставки в Манеже. Той самой, где безумный вождь плевался, топал ногами, грозил кулаком, обзывал художников «пидарасами» и стращал их разными карами. Вот тогда-то и похолодало. За истерикой в Манеже последовали две встречи руководителей партии и правительства с художественной интеллигенцией. Сначала в Кремле — там Хрущев набросился на молодых писателей, и особенно досталось Вознесенскому и Аксенову. Вторая встреча в том же духе была на Воробьевых горах. Потом совещание рангом пониже вел секретарь ЦК КПСС по идеологическим вопросам Леонид Ильичев. Я по малой известности на тех встречах не был и удостоился только приглашения на сборище рангом пониже, которое вел тогдашний секретарь Московского горкома КПСС Николай Егорычев. Но и там все выглядело достаточно зловеще. Одни писатели нападали, другие жалко оправдывались, третьи пытались отмолчаться. Некий Кузьма Горбунов набросился на Степана Щипачева за то, что тот, будучи руководителем Московского отделения Союза писателей, вел ревизионистскую линию (очень страшное тогда обвинение) и допустил принятие в члены Союза многих молодых ревизионистов (в числе которых, напомню, был и я). Щипачев вышел на сцену и дрожащим голосом произнес: «Я знаю, ты хочешь моей крови, Кузьма!»

Горбунов со своего места радостно ржал. Было видно, что он действительно хочет крови. Может быть, даже не в фигуральном смысле.

Глава шестьдесят третья. Собака лает, ветер носит

«Литератор с квачом»

Я по советскому прошлому ностальгии ни разу не испытывал. Воспоминания о том, какие ничтожные люди «руководили» нашим искусством, вызывают во мне душевную дрожь и чувство отвращения к этому кое-кем очень ценимому прошлому.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: