Михаил Бару - Повесть о двух головах, или Провинциальные записки

- Название:Повесть о двух головах, или Провинциальные записки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Лайвбук»aadd0e21-c534-11e3-bab0-0025905a069a

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-904584-87-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Бару - Повесть о двух головах, или Провинциальные записки краткое содержание

Эта книга о русской провинции. О той, в которую редко возят туристов или не возят их совсем. О путешествиях в маленькие и очень маленькие города с малознакомыми или вовсе незнакомыми названиями вроде Южи или Васильсурска, Солигалича или Горбатова. У каждого города своя неповторимая и захватывающая история с уникальными людьми, тайнами, летописями и подземными ходами.

Повесть о двух головах, или Провинциальные записки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Мало кто знает, что еще несколько сот лет назад, в те времена, когда нас было меньше, а птиц – больше, сюда прилетали не только гуси, но и аисты. И не просто аисты, а те, которые приносят детей. Воздух был чище, опасности по пути столкнуться с железными летательными аппаратами – никакой, а потому младенцы, которые тогда были здоровее и закаленнее, легко переносили дальние перелеты. Вот тогда гусиная стоянка имела куда как более оживленный вид: тысячи младенцев агукают, аисты, возвращаясь после кормежки и разыскивая своих детей, галдят страшно, испачканные вороха пеленок валяются по всему лугу.

Петр Первый, узнав, что аисты прилетают из его любимой Голландии, хотел перенаправить поток младенцев в окрестности новой столицы, однако договориться с аистами оказалось не так просто, как с собственными подданными. Постановили ограничиться созданием заповедника и даже подготовили указ, но царь уже утратил к этому интерес, и решение о заповеднике было принято лишь в наши дни.

Надо сказать, что немногочисленные местные жители детей у аистов не крали. Любой крестьянин и крестьянка знали, что аисты приносят детей только в редкие счастливые семьи. Разве можно украсть счастье… Обычные, не очень счастливые, или просто бедные люди находят своих ребятишек в капусте. Потому-то и капустные щи для нас сакральное блюдо. В старину, после крещения младенца, на праздничный стол всегда ставился чугунок со щами из свежей или квашеной, смотря по сезону, капусты. Ну, а девочкам советуют есть капусту для чего? То-то и оно…

Кстати сказать, в начале девятнадцатого века, уроженец Кологрива Федор Толстой по прозвищу «Американец», путешествуя в составе экспедиции Крузенштерна, выяснил, что сирены Гавайских островов находят своих детей в морской капусте.

Впрочем, рассказ об этих, без сомнения, интереснейших исследованиях выходит далеко за рамки моего повествования.

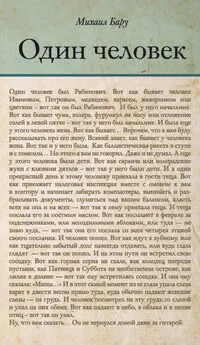

Раз уж речь зашла о существах необычных, то стоит упомянуть и о редчайших у нас, в средней полосе, ручейных русалках, обитающих в уникальном биосферном заповеднике «Кологривский лес». Эти крошечные существа, размером с канарейку или синицу, живут по берегам лесных ручьев. В отличие от крупных, всем известных речных и морских русалок, ручейные не живородящи – они откладывают яйца, подобно птицам. У ручейных русалок нет самцов – они гермафродиты и размножаются последовательным оплодотворением. Одна из особей играет роль самца, а другая – самки. Яйца свои не высиживают, а подбрасывают в гнезда водоплавающих птиц. Вылупившаяся русалка не выкидывает другие яйца из гнезда, а наоборот – быстро улепетывает в первый попавшийся ручей или даже большую лужу. У русалок-мальков есть рудиментарные нижние конечности по обеим сторонам хвоста. Как только малек добирается до воды – эти рудименты у него отпадают. Питаются они лягушачьей икрой, водомерками и даже некрупными стрекозами. Ручейные русалки не поют, подобно своим речным и морским сестрам, но щебечут. Пение их довольно мелодично, на всякие рулады они куда как способнее канареек, а тем более щеглов. В старину, когда ручейные русалки обитали не только в заповедниках, их часто содержали в домах охотники и рыболовы. Вот только содержать в одном доме русалку и певчую птицу никак было невозможно. Русалки начинали ревновать хозяина к птице, чахли, переставали петь и умирали. Известен случай, когда русалка приревновала хозяина к его жене и до тех пор, пока жена…

Тем временем, мы въехали в Кологрив. Слева у дороги за черным от времени деревянным забором лежало длинное, по-видимому, складское здание из белого кирпича с наполовину заколоченными окнами. На фронтоне этого склада было выложено красным кирпичом по белому: «Планы партии – планы народа!» Все так оно и есть: и партия у нас осталась та же самая, хоть и поменяла несколько раз вывеску, и планы народа как были – так и остались планами.

В местном продуктовом магазинчике возле эмалированного лотка, на котором были навалены куски колбасы самых разных сортов, скучала продавщица. На вопрос: «Как жизнь?» – она, ни секунды не задумываясь, ответила: «Плохо», – а случайно зашедший в этот момент пенсионер, которого я не спрашивал ни о чем, даже закричал: «Проститутки!» Кого старик обозвал проститутками, я уточнять не стал, но он мне сразу сообщил размер своей пенсии, чтобы было понятно, о ком идет речь. Рассказал старик и о том, что научился класть печки, чтобы не помереть с голоду, что работы в городе нет, что мужики, работающие на лесопилках, получают по десять или двенадцать тысяч. Это считается хорошей зарплатой. Очень хорошая зарплата в тридцать тысяч бывает у мужиков на лесоповале. Вот только лесоповал бывает всего два месяца в году. Потому и разъезжаются мужики кто куда в поисках работы. Кому сруб поставят, кому забор починят. Топор здесь умеет держать в руках почти каждый.

После слов о заборах и топорах я намеревался рассказать о том, каким городом был Кологрив раньше – в те времена, когда на две с небольшим тысячи горожан было в нем две гимназии, приходское училище, книжный склад, два десятка народных библиотек, частный кинематограф, самодеятельный театр, сельскохозяйственное училище, на опытных делянках которого росли виноград и лимоны, земская больница, первый уездный музей в Костромской губернии… но не расскажу. Что толку жалеть о том… Короче говоря – наше прошлое изучать, конечно, стоит, а расчесывать – нет.

Кологривский краеведческий музей, один из лучших в области, выглядит внушительно. Даже слишком внушительно для крошечного городка с населением в три с половиной тысячи душ. Построил его когда-то для своих собственных нужд, по образцу увиденного в Эстонии замка, местный купец-миллионер. Тогда миллионеры еще жили в Кологриве. Вообще, практически все достойные упоминания здания в городе построены до известных событий семнадцатого года прошлого века. Эти здания, построенные купцами-лесопромышленниками и местными помещиками, не только достойны упоминания – их невозможно забыть, поскольку в них и по сей день квартирует городская власть, банк и прочие государственные учреждения. За последние сто лет Кологрив не разросся, не прибавилось в нем новых районов, не понаехали в него жители не только соседних городов, но даже деревень его родного, Кологривского, района. Да и как им понаехать, если… В 1889 году в уезде проживало сто тысяч человек. В нынешнем году проживает не в десять, но в двадцать четыре раза меньше. Как раз по два человека на квадратный километр района. Вот такая Якутия с Колымой впридачу.

Но вернемся к музею. Купец Макаров, его построивший, завещал после своей смерти передать здание под городской железнодорожный вокзал, если через Кологрив пройдет железная дорога. Она взяла и не прошла. И по сей день проходит мимо. Уроженец Кологрива, академик живописи Ладыженский, имя которого носит музей, завещал ему свою коллекцию картин, оружия, фарфора, музыкальных инструментов, ковров и даже африканских щитов, которые, кстати, постоянно съеживаются от холода зимой, когда температура за окнами достигает минус тридцати пяти.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: