Михаил Коршунов - Мальчишник

- Название:Мальчишник

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Советский писатель

- Год:1990

- Город:Москва

- ISBN:5-265-00571-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Коршунов - Мальчишник краткое содержание

Мальчишник - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

У Андрея был день рождения, и провел он его в России. Но Андрей должен уезжать. Отец проводил сына и вновь остался один.

Дует северо-восточный ветер. Как моряк, Палеолог знал на Черном море все ветры — зимние и летние, дневные и ночные. Время их жизни. Чувства, как ветры, бывают зимними и летними. Александр Константинович просыпался и слушал зимний ночной ветер в пустых виноградниках и слышное здесь, даже высоко в Аутке, ноябрьское море. В Аутке бывал Пушкин. Проездом, когда направлялся в Бахчисарай. Палеолог прекрасно это знал: его «каюта» была на пушкинском маршруте. И Пушкин тоже «любил, проснувшись ночью, слушать шум моря и заслушивался целые часы». И Палеолог заслушивался целые часы. Но приближалась настоящая старость — вот-вот восемьдесят! Старость он почувствовал после отъезда сына. И друзей уже не было. Умер Алексей Васильевич Мокроусов, умер Михаил Андреевич Македонский, бывший командир Южного соединения партизан Крыма, организатор и директор винсовхоза «Коктебель».

Александр Константинович решил съездить к детям, к Андрею и Ксении, навестить их. Оформил документы, а день отъезда оттягивал. Еще на месяц, еще на два… Еще на год.

Но отъездной день неминуемо наступил. Мичман прощался со своими молодыми сотрудниками в кафе «Ореанда». Впервые выпил вина. Говорят, на войне не дано слышать пулю, которая тебя убьет. Расставание дано слышать, которое тебя убивает.

Как друга ропот заунывный,

Как зов его в прощальный час,

Твой грустный шум, твой шум призывный

Услышал я в последний раз.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Прощай же, море!..

«Чем дальше Ялта, тем дороже та хорошая крепкая дружба, что объединяла нас». Это он написал Алле Федоровне Сащенко после отъездного дня. Еще: «Дали затуманиваются не только обилием событий внешних и внутренних, но и неизбежным затуханием световых отблесков ушедших в сторону образов». Это он о себе — как ушедший в сторону образ. И подпись: «Незабывающий Палеолог». Друзей он не забывал — умел хранить дружбу от начала и до конца. Настойчивость грусти. Крепкое пожатие руки. Светлый смех. Не хотел, чтобы затуманивалась дружба.

Владлен Гончаров, возвращаясь с командой альпинистов с французских Альп, случайно встретился с ним в Париже на улице Рю дю Бак (Rue du Bac). Показывая Гончарову город, Палеолог сказал:

— Я прожил здесь более тридцати лет, люблю Париж. Но умереть хочу дома, в России.

Вернуться Александру Константиновичу не суждено было, не успел. Надолго и тяжело заболел: сказались годы концлагеря, войны, контузия. Да и возраст — уже к девяноста годам. А так хотелось домой, в Крым.

В Крыму, в Ялте, остались только письма с настойчивостью грусти об утраченном, о потерянном — о кафе «Ореанда», о Чуфут-Кале, об Ифигении, дочери царя Агамемнона, которую принесла в Тавриду на облаке богиня Артемида (в Крыму есть скала Ифигения), о Севастополе и его кораблях, о тропах к местам партизанских землянок. «Я мог бы рассказать Вам всю историю этих мест от пещерных городов до Отечественной войны».

Многому можно было и должно было у него научиться, но прежде всего безграничной, безвозмездной и даже, может быть, так — безрассуждающей любви к Отечеству. «Посылайте мне все всеми видами почты небесной и земной». «И хотя вокруг «Париж, Париж, Париж», а хочется небесной и земной почтой получать все, все из России».

Родина, Отечество. Глубоко личное чувство.

Мы с Викой видели Александра Константиновича Палеолога один раз, издали, но все равно не можем себе простить, что не подошли к нему, не познакомились с ним.

Мы собирали его жизнь по воспоминаниям, по догадкам и даже предположениям. Возможны неточности? Возможны. Свою биографию для «Интуриста» он написал всего лишь десятком простых обыденных фраз. Но хочется верить, что мы, встретившись с ним, вдруг преодолели бы это его палеологовское неуступчивое молчание. Кто в Крыму мог бы рассказать о нем последовательно и подробно? Мокроусов. Но Алексея Васильевича давно уже нет. Или Македонский. Но Михаила Андреевича тоже давно нет.

Александр Палеолог оставил на хранение на берегу Черного моря, в Ялте, у Аллы Федоровны Сащенко, самое дорогое, что имел, — письма своих детей, своих «стрижей». Незабывающий Палеолог и… Незабываемый Палеолог.

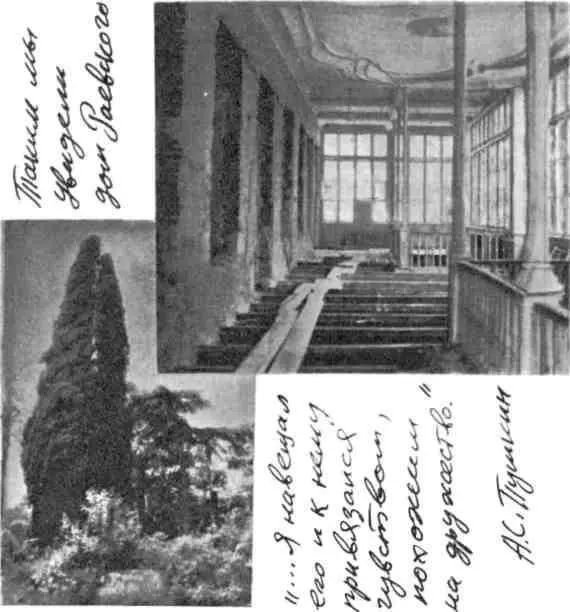

Особенно дорог Палеологу был Гурзуф. И особенно дом, построенный французским иммигрантом в 1811 году генерал-губернатором Новороссийского края и Крыма герцогом Ришелье, арендованный потом генералом Раевским по совету генерала Бороздина. В этом доме Раевских, как известно, поселился Пушкин. Вот как описывает виллу писатель Всеволод Никанорович Иванов в историческом повествовании «Александр Пушкин и его время»: «Темные кипарисы обступили ее, ветры обдували ее, мерно качалось индигово-синее море, бился о скалы вечный белый прибой… Солнце зажигало повсюду искры зноя, осыпало ими силу камня и зелень, блестками играло на широком море с косыми парусами турецких фелюг… И вот что и станет главным здесь для поэта — простор, свежий простор…».

В 1921 году в национализированном имении был открыт санаторий. В 1937 году дом, где жил поэт, и окружающий дом парк были превращены в Пушкинский музей-заповедник. А через год открылся мемориальный музей Александра Сергеевича Пушкина. В годы фашистской оккупации Крыму был нанесен значительный ущерб, но дом в основном все же сохранил свой облик. Но, как недавно написала газета «Советский Крым» (вырезку из газеты прислала Инна Юрьевна Надеждина), — дом все теснее начали обступать современные санаторские корпуса. Простор исчез. Да и сам дом оказался чуть ли не под угрозой сноса: на этом месте намечали строительство нового санаторного корпуса. Но потом все обошлось. Дом в Гурзуфе реставрируется. Пушкинский кипарис, который он гладил по утрам, сохранился. И пушкинские каштаны.

Богиня Артемида, подайте мичману Палеологу парус-облако и с первым же летним теплым ветром перенесите его в Крым, в Тавриду, в Гурзуф… Потому что, как писал тот же Всеволод Никанорович Иванов: «Древняя земля эта была еще никем не обжита, пусть император Юстиниан, строитель Софии Константинопольской, построил здесь когда-то византийскую крепость Гурзувитос». Вот тогда начался Гурзувитос — Гурзуф. А потом в него приплыл на военном бриге «Мингрелия» Пушкин.

Уважаемый Александр Константинович, в ваших воспоминаниях, написанных уже теперь в Париже (о воспоминаниях нам сказала Алла Сащенко), может быть, вы отвечаете на вопрос, волнующий нас: когда вы были в Испании, не встречали ли вы Константина Юрасовского, тоже эмигранта и тоже сражавшегося в Интербригаде «от Парижа»? Бывшего поручика, у которого, возможно, сохранилась уникальная шашка с литерой «L» — Лермонтов? Историю владельцев этой лермонтовской шашки, начиная от Михаила Глебова, секунданта Лермонтова на дуэли, подробно описал в своей книге Сергей Васильевич Чекалин. Последний владелец шашки поручик Константин Юрасовский бежал из России, из Ялты, в Константинополь с остатками белой армии, и, может быть, полагает Чекалин, шашка осталась в Ялте: Но, как продолжает Чекалин, Константин очень ею дорожил. Путь эмигранта Юрасовского — Болгария, Югославия, Египет, Франция. Потом, очевидно, захотел завоевать право вернуться в Россию. Тоже настойчивость грусти: отправляется сражаться в республиканскую Испанию. Погиб под Барселоной. Где же шашка теперь? В Париже, у детей Константина? Осталась под Барселоной? Может быть, вы, мичман, случайно видели Константина Юрасовского в Испании? Или до этого во Франции? А может быть, сабля осталась в Ялте? Лермонтов был в Ялте по легенде, а вот его сабля на самом деле была в Ялте, если сведения Сергея Васильевича Чекалина достаточно реальны, но и ему, как и нам, не возбраняется мечтать. Была шашка или есть до сих пор? Например, я знал, что в Ялте у одной старушки «белошвейки» хранилась картина Репина — стреляются на дуэли офицеры. Мы с Викой картину не видели, но ее видели наши друзья ялтинцы Дина и Валерий Ясинские. В доме, тоже в Верхней Аутке, где снимали комнату и вы, мичман. Совсем рядом с вами, у бывшей греческой церкви. Картину завезли во время отступления белых. Кому принадлежала до этого — неизвестно. Когда Ясинские отправились к старушке «белошвейке», чтобы еще раз поглядеть на картину, ее уже купили. След потерян. Осталась, правда, любительская фотография, которую сделали в свое время Ясинские. Так же вот где-то у кого-то находится и сабля Лермонтова, след которой потерян? Когда-то у Глебова, например, хранился еще и портрет Лермонтова с надписью: «Другу Глебову Лермонтов. 1841 год. Мишково». Мишково — имение Глебова. В 1841 году по дороге на Кавказ Лермонтов там был. Потом портрет перешел к семье Юрасовских, вместе с шашкой. Потом исчез. А тут вот, возможно, картина Репина. Была в Ялте. Тоже исчезла. И шашка исчезла.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Коршунов - Девять возвращений [Повести и рассказы]](/books/1060233/mihail-korshunov-devyat-vozvrachenij-povesti-i-rass.webp)