Сергей Плохий - Происхождение славянских наций. Домодерные идентичности в Украине и России

- Название:Происхождение славянских наций. Домодерные идентичности в Украине и России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Фолио

- Год:2018

- Город:Харьков

- ISBN:978-966-03-8091-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Плохий - Происхождение славянских наций. Домодерные идентичности в Украине и России краткое содержание

Происхождение славянских наций. Домодерные идентичности в Украине и России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Владислав IV Ваза

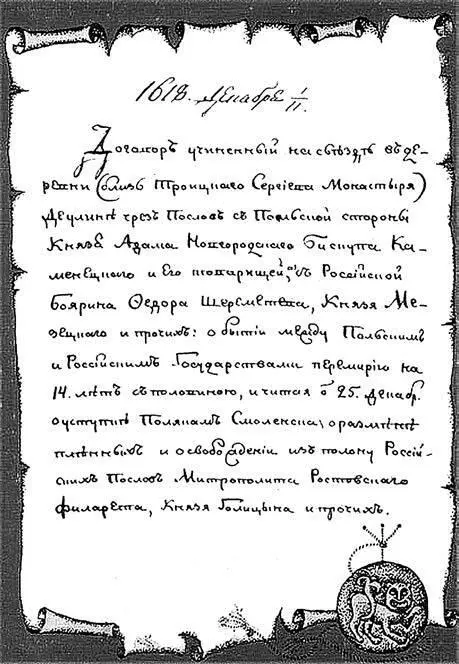

Не удивительно, что первой реакцией московского государства и общества на события начала ХVII века стал подъем антизападных настроений и рост культурной изолированности, в частности отчуждение от православного мира. В обществе, которому недоставало светской лексики для выражения всей горечи своего унижения чужеземными захватчиками, религиозный дискурс вмещал сочетание страха и высокомерия, с которым московиты воспринимали своих реальных и вымышленных врагов. Московиты были твердо убеждены в том, что их версия православия была единственно истинной верой, а остальных представителей православного мира воспринимали в худшем случае как еретиков, в лучшем — как грешников. Даже « руские люди » не считали христианами бывших подданных царя, заселивших земли, которые аннексировала Речь Посполитая во время Смуты, так как они служили неправославному правителю [61] См.: С. Плохій, Наливайкова віра, с. 369–387.

. В текстах того времени «христианский народ государьства Московского» характеризовали как жителей нового Иерусалима, а западное и восточное христианство противопоставляли как тьму и свет, фальшь и истину, позор и честь, рабство и свободу. Православный царь воплощал положительную сторону этих дихотомий [62] См.: «Повесть о смерти и погребении», с. 320; «Из “Сказания Авраамия Палицына“», с. 328.

.

Деулинский договор

Ни в одной другой сфере идея Московии как последнего оплота православного христианства не была выражена сильнее, чем в отношении к чужеземцам, которые жили на территории Московского государства. В 1628 году патриарх Филарет запретил им нанимать себе слуг из местного населения, чтобы те не терпели ограничений в соблюдении православных практик. Особенное пренебрежение среди всех христиан было уготовлено для католиков. Адам Олеарий, посетив Москву в 1630-х годах в составе гольштайнского посольства, отметил, что хозяева были готовы иметь дело с представителями всех вероисповеданий, даже с протестантами и мусульманами, однако оказывали нетерпимость к католикам и евреям. Тем не менее, и относительно протестантов терпимость была очень ограниченной: Олеарий записал, что после пребывания их посольства в доме одного крестьянина, тот позвал священника заново освятить иконы, так как их осквернило присутствие чужаков [63] См.: The Travels of Olearius in Seventeenth-Century Russia, ed. S. H. Baron, Stanford, 1967, c. 248–254; факсимиле издания 1647 года см. на сайте Вольфенбютельской дигитальной библиотеки им. Герцога Августа; сов. рус. пер. Александра Ловягина: Адам Олеарий, Описание путешествия в Московию, 3-е изд., Москва, 2003.

. У протестантов в Москве было две церкви, у католиков — ни одной. Им не позволялось даже принимать священников в собственных домах. Исключение было сделано единожды, в 1630 году для французов, в надежде получить их поддержку во время войны с Речью Посполитой, которая вот-вот дожна была вспыхнуть. Хотя в официальном православном дискурсе (в русле традиции Ивана Грозного) протестантство рассматривалось как ересь, худшая, чем католичество, реальные политические потребности, в частности поиск союзников для войны с преимущественно католической Речью Посполитой, вынуждали московскую власть относиться к протестантам предпочтительнее, чем к католикам. Официальная Москва придерживалась несколько шизофренической политической линии вплоть до 1643 года, когда под давлением патриаршего двора и московских купцов, которые не только заботились о благочестии, но и ухватились за возможность устранить коммерческих конкурентов, было решено закрыть имеющиеся протестантские церкви [64] См. доклад Марии Сальмон Арель «Don’t Ask, Don’t Tell: Merchant Diaspors, Xenophobia and the Issue of Faith in Muscovite Russia» на конференции «The Modern History of Eastern Christianity; Transitions and Problems» (Дейвисовский центр, Гарвардский университет, 26–27 марта 2004 года). Данные Сальмон Арель свидетельствуют о подъеме ксенофобных настроений в правительственных кругах Московского государства и в обществе на протяжении десятилетий после Смуты. Одновременно, сравнив отношение к чужеземцам в Англии времен Реформации и в раннемодерной России, она сделала вывод, что Московия была более толерантным или по крайней мере менее фанатичным обществом в религиозных вопросах. Избежав конфликтов европейской Реформации, Московия еще только ждала конфессионализации церкви и общества.

.

Адам Олеарий. Портрет работы Ю. Овенса. 1669 г.

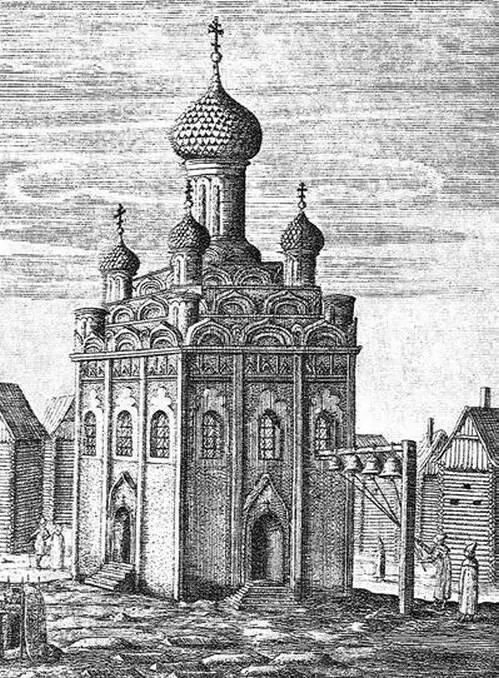

Гравюра из книги Адама Олеария «Описание путешествия в Московию…». Издание 1906 г.

Итак, московское общество отгородилось от мира и неустанно обороняло границы своей политической и культурной идентичности. Желание реформировать и модернизировать войско, чтобы снова столкнуться с Речью Посполитой и вернуть потерянные территории, вынуждало Московию приглашать западных специалистов, но их держали на расстоянии от царских подданных. Чужеземцам было легко поступить на службу к царю, но сложно ее оставить и почти невозможно интегрироваться в московское общество — только если они были готовы принять православие. В подобном положении оказалась татарская элита в ХVI веке [65] См.: Michael Khodarkovsky, «The Conversion of Non-Christians in Early Modern Russia» в кн.: Of Religion and Empire: Missions, Conversion, and Tolerance in Tsarist Russia, ed. R. P. Geraci, M. Khodarkovsky, Ithaсa, NY, 2001, c. 115–143, в частности с. 120–126.

. То же касалось и представителей западных стран, которые вступали на московскую службу. При помощи системы платежей и привилегий правительство поощряло обращение в православие, вызывая упреки временных посетителей, например Олеария, за то, что представители западных стран с готовностью принимают православие по материальным соображениям. В 1621 году английское правительство обратилось к царю с просьбой не позволять его английским служителям менять веру. Москва же ответила, что она никого не вынуждает так поступать, но царь не может сдержать тех людей, которые желают стать православными [66] См.: Salomon Arel, Don’t Ask, Don’t Tell.

. В отличие от Поволжья, где действительно вынуждали татар принимать православие, на западных специалистов, которые вступали на московскую службу, не давили напрямую, но взамен создавали материальные стимулы, как и на востоке. Для татар или немцев, которые желали влиться в московскую элиту и стать полноценными членами московского общества (на практике это означало заключить брачные связи с московской клановой системой), обращение в православие не имело альтернатив. Религия не только обеспечивала языком раннемодерный российский национализм, но и определяла процедуру превращения в русского.

Интервал:

Закладка:

![Сергей Плохий - Чернобыль: История ядерной катастрофы [litres]](/books/1056718/sergej-plohij-chernobyl-istoriya-yadernoj-katastrof.webp)

![Сергей Плохий - Человек, стрелявший ядом [История одного шпиона времен холодной войны]](/books/1074232/sergej-plohij-chelovek-strelyavshij-yadom-istoriya-od.webp)

![Сергей Плохий - Потерянное царство. Поход за имперским идеалом и сотворение русской нации [c 1470 года до наших дней]](/books/1145414/sergej-plohij-poteryannoe-carstvo-pohod-za-impersk.webp)