Амиран Урушадзе - Кавказская война. Семь историй

- Название:Кавказская война. Семь историй

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0875-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Амиран Урушадзе - Кавказская война. Семь историй краткое содержание

Кавказская война. Семь историй - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

О чем же была злосчастная книга? Это история двух братьев. Александр Пустогородов служит в одной из казачьих станиц Кавказской линии. Он оказался здесь не по своей воле, его разжаловали и сослали на Кавказ за участие в политическом заговоре. Храбростью и благородством Пустогородов возвращает офицерский чин и становится своим для казаков, привыкших полагаться на своего безупречного командира. Начальствуя казачьей сотней, Пустогородов отражает набеги горцев и сам возглавляет ответные. В романе подробно описано состояние «тревоги» в станицах на Кавказской линии. «Впрочем, каждый год временно воспрещается ночная езда по большей дороге: такое время называется на линии тревогою и продолжается иногда недели две. Тревога состоит в следующем. Лазутчики (военные шпионы) уведомляют, что горцы в таком-то числе собрались в известном месте и намерены вторгнуться в наши пределы: здесь делаются распоряжения для прикрытия пространства, грозимого прорывом, и принимаются меры предосторожности, пока начальник участка, который называется еще кордонным, не сосредоточит легкого отряда и не нападет внезапно на скопище. Меры предосторожности всегда одни и те же: всех казаков, служащих и не служащих, расположенных внутри линии, высылают в пограничные станицы. Эти последние запирают, то есть жителей не выпускают из них на полевые работы, а скот выгоняют на пастбище, лишь когда нет тумана и солнце уже довольно высоко на небе; проезжающих задерживают по ночам и рано утром».

Так течет жизнь Александра Пустогородова — «настоящего кавказца». Он сражается против непокорных черкесов, но это не мешает ему питать чувство глубокого к ним уважения. «Черкесов укоряют в невежестве, — говорит русский офицер. — Но взгляните на их садоводство, ремесла, особенно в тех местах, где наша образованность не накладывала просвещенной руки своей, и вы согласитесь со мною, что они не такие звери, какими привыкли мы их почитать». Получив рану в одном из набегов, Пустогородов не пользуется услугами полкового лекаря, а просит помощи черкесского знахаря из мирного аула. Казачий командир «в Азии уважает азиатские обычаи и оттого изучил их».

Совсем другое дело второй брат — Николай Пустогородов. Любимец родителей, он никогда не имел большой охоты к службе. Рано вышел в отставку, какое-то время кружился в вихре столичной светской жизни, а потом заскучал. Скука погнала его в Персию. Нет, он не вернулся на службу, просто решил попутешествовать, развеяться. Доехав до Богом забытой казачьей станицы, он встречает брата Александра. Тот его даже не узнает: минуло пятнадцать лет разлуки. Вскоре становится понятно, что между братьями пролегли не только годы. Николаю, любимцу родителей, столичному денди и баловню судьбы, люди, населявшие Кавказскую линию, кажутся незначительными, странными и какими-то ненужными. «Николаше очень не нравились собеседники брата, — передает чувства младшего брата Пустогородова автор романа. — Привыкший уважать людей по богатству, по наружному блеску, по почестям, он не мог ценить этих простых, безвестных людей, проводящих жизнь в добродетелях без тщеславия, в доблестях без суетности. В его глазах никакой цены не имела жизнь этих людей, жизнь без блеска, соединенная с трудами, с ежечасными опасностями, с забвением собственных выгод. Эти простые стоические нравы казались ему невежеством».

От местных Николай узнает об особенностях службы на Кавказе. Понемногу он начинает понимать, почему Кавказская война превратилась в бесконечный сериал, и все больше соглашается с мнением полкового лекаря сибиряка Кутьи, что «здесь между людей редко встретишь человека! Расчеты, честолюбие, желание не заслужить, выслужить награду поглощают все истинные добродетели, порождают презрительную и постыдную искательность, обращаются в одно всеобщее сплетение лжи, обмана и каверз».

«Настоящие кавказцы» служат честно и отважно, но этим редко могут заслужить одобрение начальства, поглощенного интригами, сведением счетов и банальной коррупцией. Тот же Александр Пустогородов оказывается мишенью для нападок кордонного командующего. Причиной стал отказ офицера привозить из экспедиций головы убитых черкесов для последующей продажи родственникам. Черкесы считали невозможным хоронить безголовые тела, а потому были готовы платить выкуп. За каждую голову начальник Пустогородова получал по несколько баранов, а то и корову, чем составил себе солидное состояние. Взбешенный самоволием подчиненного, командующий велит передать капитану, что «он раскается, но поздно, в своем труполюбии».

В кордонном начальнике из романа угадывается генерал Григорий фон Засс, в 1840–1842 годах командир правого фланга Кавказской линии. О маниакальной жестокости Засса сообщал в своих воспоминаниях Николай Лорер, разжалованный и сосланный на войну с горцами за участие в деле декабристов. Однажды он заметил генералу, что не одобряет его тактики: «Россия хочет покорить Кавказ, во что бы то ни стало, — отвечал Засс. — С народами, нашими неприятелями, чем взять, как не страхом и грозой? Тут не годится филантропия, и Ермолов, вешая беспощадно, грабя и сжигая аулы, только этим и успевал более нашего. Еще до сих пор имя его с трепетом произносится в горах, и им пугают маленьких детей».

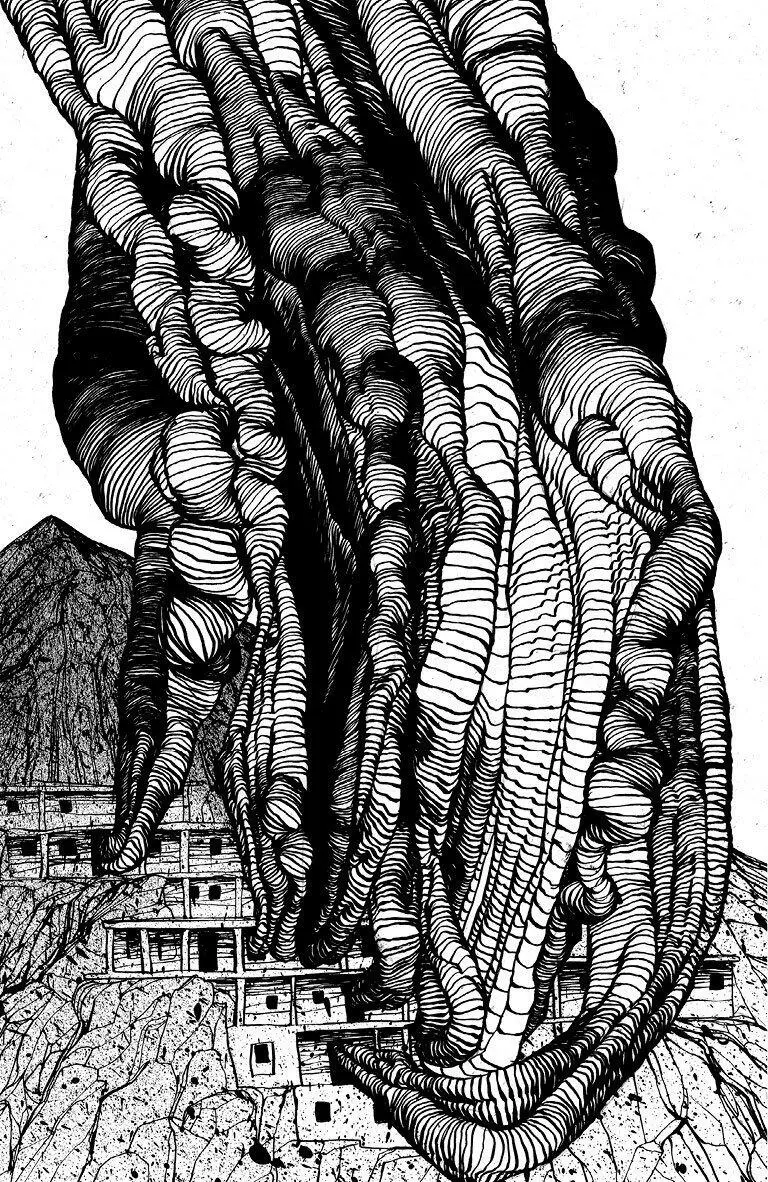

Ставкой генерала Засса служила крепость Прочный Окоп, место страшное, зловещее. Крепость окружал высокий земляной вал, ощетинившийся во все стороны частоколом. По гребню на пиках были насажены головы черкесов, «и бороды их развевались по ветру», — описывал жуткую картину Лорер.

Аулы горцев в огне

Николай Пустогородов в компании друзей своего брата как-то заявил, «что если б была его воля, он истребил бы картечью всех черкесов, а тех, которые достались бы ему живьем, беспощадно бы перевешал». Замечание, достойное генерала Засса. Николаю ответил черкес на русской службе корнет Пшемаф: «Это, Николай Петрович, все новоприезжие так говорят, и да простит им Бог вред, который они делают этими необдуманными отзывами здешнему краю и России. С приезжающих сюда новичков я, если б был начальником, брал бы подписки — никогда не изъявлять здесь подобных мнений и не произносить пустых угроз. Хотите ли, я скажу вам причину побега Дунакая (горец, бежавший из станицы. — А. У. ) в горы. Один подобный вам филантроп, которого не хочу называть, рассердившись на него по пустому обстоятельству, начал отзываться точно как вы, Николай Петрович; говорить, что всех горцев надо перебить да перевешать, что иначе порядка здесь не будет; и пошел рассуждать в этом смысле… да в заключение прибавил: „Да я этого негодяя!.. Да я его!.. Да я пойду с своими казаками, окружу его деревню, сожгу его дом, пленю его семейство, схвачу и отдам в солдаты…“ Мы с вами знаем, что он не может и не смеет этого сделать: но черкесы не знают. У них сказано — и сделано. Пустые угрозы им непонятны… Лучше бы и все, которые готовы давать свое мнение о здешнем крае, говорили о доставлении этим племенам мирных занятий хлебопашеством, промышленностью, торговлею, об обеспечении им безбедного существования, а не о резании-вешании: такие отзывы раздаваясь со всех сторон, произвели бы лучшее впечатление в черкесах, поселили бы в них доверие и надежду, подали бы хорошие идеи».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: