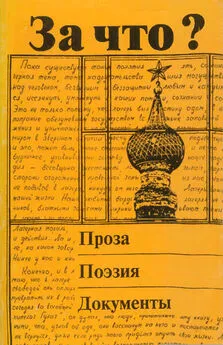

Георгий Демидов - За что?

- Название:За что?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новый ключ

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-7082-0061-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Демидов - За что? краткое содержание

За что? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

К осужденным за контрреволюционный саботаж применялись менее строгие репрессии, чем за 3 пятидневку:

К расстрелу приговорено 20 осужденных (5 %)

— "— лишению свободы — " — 343 — " — (82 %)

— "— принудительным работам — " — 56 — " — (13 %)

60 % приговоренных к лишению свободы осуждены на сроки свыше 5 лет.

Нарком юстиции и генеральный прокурор УССР Поляков<���ПА ИП при ЦК Компартии Украины. Ф. I. Оп. 1. Д. 2279. Л. 67–74.>

Перевела с украинского Е. Мовчан

В Италию, Максиму Горькому…

Письма из архивов КГБ

Эти письма, адресованные Максиму Горькому, более полувека были замурованы в архивах Лубянки и только сейчас — в эпоху гласности — извлечены на свет. «Секретное досье» писателя очень пестро и разнородно; вполне возможно, что туда попала не только перлюстрированная корреспонденция, но и кое-что добытое агентурным путем или изъятое из архива писателя у него дома сразу после смерти.

Среди корреспондентов Горького — люди разных слоев, положений и национальностей, от знаменитых до совсем неизвестных. Но самое интересное, пожалуй, даже не переписка с писателями или общественными деятелями, а голос самого народа, до сих пор не услышанный: обращения к Горькому простых людей, которыми руководили не профессиональные интересы, а искреннее желание высказаться, излить душу и — открыть глаза Горькому на то, что происходит на родине. Кажется, не было такого слоя населения в России, голос которого не долетел бы до далекого Сорренто. В этих письмах — глубокий срез жизни, драгоценные свидетельства о том времени, в них говорит сама история. Взывая к прославленному писателю, люди ждали его авторитетного действия в защиту поруганной справедливости.

Многие письма анонимны и без обратного адреса, что вполне понятно: люди, живущие не в прекрасном далеке, а в реальности тоталитарного государства, знали, что слово правды под запретом, и, естественно, боялись. Странно, что Горький этого не понимал. Или делал вид, будто не понимает, намеренно закрывал глаза и зажимал уши? Не хотел разрушать свою сказку о социализме, прогрессе, о прекрасном настоящем и еще более прекрасном будущем? Эта сказка была для него, как видно, дороже правды жизни.

Мало того, он выступил в советской печати с гневной отповедью своим критически настроенным корреспондентам (статьи «Анонимам и псевдонимам», «“Механическим гражданам” СССР» и «Еще о механических гражданах»). Он, всегда провозглашавший любовь к человеку единственной своей верой, тут оказался глух и слеп к пронзительному зову реального человека — страдающего, униженного и оскорбленного. Или не понимал, что люди, открывшие ему сердце, ставят себя под удар, рискуют, не знал, что все письма, идущие за границу, вдобавок — к такому лицу, проходят тщательную цензуру, а за авторами сразу устанавливается наблюдение? И тут анонимность и псевдонимность не всегда помогают, ибо у тайной полиции есть свои возможности и средства их расшифровать.

Видно, не понимал. Иначе бы не писал своему секретарю Крючкову: «“Руль” [62] Белоэмигрантская газета. ( Примеч. сост .)

подозревает, что письма «механических граждан» я сообщаю ГПУ. Не стесняются, негодяи…»

Удивительная наивность — как повязка на глаза: то наденет, то снимет. И врагами своими числит «механических граждан» и русских эмигрантов, то есть всех, кто не согласен с политикой советской власти. Такая наивность очень на руку ГПУ! Где же он, мудрый учитель, правдоискатель и заступник, художник-романтик?

Буревестник превращен в подсадную утку, используется как ловушка для инакомыслящих. Доказательств тому — множество.

На письме к Горькому Андриана Кузьмина из Москвы, например, «опекун» писателя из Секретно-политического отдела ОГПУ Николай Христофорович Шиваров (печально известный «Христофорыч с Лубянки», спец по литературе — именно он будет в 30-е годы выбивать показания на Николая Клюева и Осипа Мандельштама, заведет досье на Андрея Платонова и многих, многих других. Можно сказать, сделает карьеру на писателях. Но пока — на Горьком — он, видимо, еще только учится…) написал: «Оригинал сфотографирован — остался у тов. Медведева. Им же дано задание о наблюдении над Кузьминым».

Непосредственным поводом для многих писем послужило объявление в советской печати о возвращении Горького на родину. К приезду его готовились пышные юбилейные торжества — писателю исполнялось 60 лет. Газеты запестрели заметками о предстоящем юбилее, директивами об организации чествований. Один из корреспондентов вложил в конверт вырезку из «Вечерней Москвы», чтобы до юбиляра дошли циркуляры власти как доказательства принудительной любви к пролетарскому писателю…

Писем множество, и чуть ли не в каждом — SOS: спасите наши души! Вот голос ученого — он звучит резко, нелицеприятно, не только выражая отношение к писателю, но и, что особенно важно, говоря о бедственной участи русской интеллигенции. Вот голос деревенского правдоискателя, не шибко грамотного, зато совестливого, пробившийся в Сорренто из самой глубинки России. «Уважающий Вас Иван Бол…» — подписался под этим письмом автор, оборвав фамилию на первом слоге, словно зажав рот ладонью… Один из многих миллионов русских людей, чей голос сквозь мглу лет и заточение на Лубянке чудом донес до нас слово правды.

В. Шенталинский

Москва, 25/ХII—1927 г.

Несколько слов по поводу Вашего выступления в связи с десятилетием Октябрьской революции и по поводу Вашей статьи от 23 декабря с ответом «псевдонимам и анонимам».

Предупреждаю: пишущему эти строки 52 года, никогда (ни раньше, ни теперь) ни к каким «привилегированным» классам или партиям не принадлежал. Следовательно, никакой особо враждебной тенденции ни к прошлому, ни к настоящему нет. Есть трудовой взгляд на жизнь — как она есть… Ваша статья (и та, и другая) возбудила большие толки и пересуды, которые формулировать грубо можно так: Горький сидит на двух стульях. С одной стороны, как бы «благословляет» все происшедшее с 1917 года, а с другой — как бы нет. А вот как мне кажется: конечно, хорошо хвалить все, что сам не переживал. Я как-то читал какое-то поэтическое описание кавалерийской атаки в одном сражении и подумал: красиво, увлекательно, но хорошо, что автор сам в ней не участвовал…

Вы живете вдали, своевременно уклонившись от счастья быть слепым и безгласным объектом «эксперимента», проводимого вопреки Вашему желанию и против желания почти всего населения Вашей страны <���…>.

И вообще, рассуждая трезво, без злобы и ослепления, можно ли сочувствовать тому, что делается против желания почти всех окружающих тебя людей? Здесь можно возмущаться всякой жестокостью как таковой, но нельзя же замалчивать и то, что этот эксперимент стоил стране людоедства. Что касается Вашей ссылки на историческую аналогичность с временем Петра Великого, то здесь, по-моему, передержка: не с временем Петра I и его реформами следует сравнивать <���…> момент, нами переживаемый, а с временем, если уж хотите, Павла I.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: