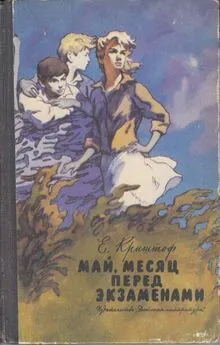

Елена Криштоф - «Для сердца нужно верить» (Круг гения). Пушкин

- Название:«Для сердца нужно верить» (Круг гения). Пушкин

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Армада

- Год:1997

- Город:Москва

- ISBN:5-7632-0334-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Криштоф - «Для сердца нужно верить» (Круг гения). Пушкин краткое содержание

«Для сердца нужно верить» (Круг гения). Пушкин - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 30-е гг. обостряется борьба Пушкина с враждебными литературными течениями. Обличение булгаринской клики, утверждение реализма и народности ведётся на страницах «Литературной газеты», издаваемой друзьями Пушкина в 1830 — 1831 гг. при горячей его поддержке. Пушкин настойчиво добивался разрешения на издание своего журнала, однако получил его лишь в начале 1836 г. В апреле 1836 г. вышел первый номер «Современника». Статьи и заметки Пушкина, помещённые в «Литературной газете» и «Современнике», являются образцами критико-публицистической прозы, сыгравшими свою роль в развитии русской критики.

В последний период жизни, когда гений Пушкина достиг полного развития, его положение становилось всё более невыносимым. В декабре 1833 г. Николай I «пожаловал» ему звание камер-юнкера. Поэт, ненавидевший царский двор, вынужден был посещать придворные балы, соблюдать правила этикета. Попытка добиться отставки не увенчалась успехом. Ситуация усугублялась возраставшей материальной нуждой. Он был вынужден испросить у правительства вперёд, в счёт жалованья, 30 тысяч рублей. Надежды вырваться из ненавистного окружения больше не оставалось. Конфликт между поэтом и «высшим обществом» нашёл завершение в дуэли Пушкина с поручиком лейб-гвардии кавалергардского полка Ж. Дантесом, французом, эмигрировавшим в Россию после июльской революции 1830 г. Дуэль была инспирирована придворными кругами путём интриг и оскорблявших Пушкина и его жену пасквилей. На дуэли, состоявшейся 27 января 1837 г., Пушкин был смертельно ранен и, проведя в мучениях почти двое суток, скончался 29 января (10 февраля) в 2 часа 45 минут пополудни. Гнев и печаль в связи с убийством Пушкина нашли высшее выражение в стихах М. Ю. Лермонтова «Смерть поэта» (1837).

В историю русской культуры Пушкин вошёл как создатель русского литературного языка и родоначальника новой русской литературы. Историческая необходимость реформы литературного языка осознавалась Пушкиным как национальная задача первостепенной важности. Основой создания литературного языка он считает разговорный язык простого народа. Пушкин писал, что письменный язык оживляется поминутно выражениями, рождающимися в разговоре. Однако он предостерегал от одностороннего понимания этого процесса: писать единственно языком разговорным — значит не знать языка. Величие Пушкина ещё при жизни поэта, в 1835 г., оценил Н. В. Гоголь. На каждом новом историческом этапе подтверждаются слова, сказанные И. А. Гончаровым: «...Пушкин — отец, родоначальник русского искусства, как Ломоносов — отец науки в России. В Пушкине кроются все семена и зачатки, из которых развились потом все роды и виды искусства во всех наших художниках...» (собр. соч., т. 8, М., 1955, с. 77). Пушкин основал школу русского самобытного искусства, которую затем развивали, пролагая новые пути, Н. В. Гоголь и М. Ю. Лермонтов, Н. А. Некрасов и М. Е. Салтыков-Щедрин, Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой, А. П. Чехов и М. Горький... Пушкинская широта в познании и изображении действительности, идейно-философская глубина, историзм и вместе с тем острое чувство современности, живой интерес к народным движениям, проникновенное внимание к «простым людям» — всё это оказало могучее воздействие на писателей и художников разных поколений. Переводя сюжеты и мотивы Пушкина на язык музыки, создавали свои произведения М. И. Глинка, П. И. Чайковский, А. С. Даргомыжский, М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков, А. К. Глазунов, С. В. Рахманинов, С, С. Прокофьев, Р. М. Глиэр, Б. В. Асафьев, Д. Д. Шостакович. С именем Пушкина связали своё творчество художники О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, К. П. Брюллов, И. Е. Репин, В. А. Серов, М. В. Нестеров, В. Г. Перов, В. И. Суриков, А. Н. Бенуа, В. А. Фаворский. Пушкинская драматургия способствовала совершенствованию реалистического мастерства актёров и развитию сценического искусства.

История общественно-литературной борьбы, связанной с именем Пушкина, критическая интерпретация и исследование его творчества, охватывающие почти 150 лет, породили целую отрасль литературной науки — пушкиноведение (анализ этапов изучения Пушкина дан в коллективной монографии «Пушкин. Итоги и проблемы изучения», 1966). Советские текстологи-пушкиноведы освободили тексты Пушкина от цензурных и редакторских искажений, ввели в научный оборот многие неизвестные ранее тексты. Эта работа получила выражение в 17-томном академическом издании сочинений Пушкина и в многочисленных позднейших изданиях. В Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР, где хранятся рукописи поэта, работает коллектив пушкинистов, издаётся серийное издание «Пушкин. Исследования и материалы», регулярно проводятся Всесоюзные пушкинские конференции. Координирующим центром является Пушкинская комиссия при Отделении литературы и языка АН СССР, издающая свой «Временник». Популяризации пушкинского наследия способствуют Всесоюзный Пушкинский музей в Ленинграде, Музей А. С. Пушкина в Москве, Пушкинские музеи и Михайловском, Болдине, Кишинёве и др.

ТЕМ, КТО ЛЮБИЛ МЕНЯ И, НАВЕРНОЕ,

ТОЛЬКО ПОЭТОМУ ВЕРИЛ, ЧТО Я НАЧНУ

ВСЁ-ТАКИ ЭТУ НЕЖЕНСКУЮ, НЕСБЫТОЧНУЮ

РАБОТУ.

Автор

В СЕМЕЙСТВЕ РАЕВСКИХ

Кто видел край, где роскошью природы

Оживлены дубравы и луга,

Где весело шумят и блещут воды

И мирные ласкают берега,

Где на холмы под лавровые своды

Не смеют лечь угрюмые снега?

Скажите мне, кто видел край прелестный,

Где я любил, изгнанник неизвестный?

Златой предел!

А. С. Пушкин

то Крым? Таврида? Да, Мари, Таврида? Мы здесь будем жить? — Голос Сони

то Крым? Таврида? Да, Мари, Таврида? Мы здесь будем жить? — Голос Сони [1] Мария, Соня — дочери генерала Раевского (см. ниже). Мария Николаевна (1805 или 1807—1863), с 1825 г. жена декабриста С. Г. Волконского. С её именем исследователи связывают ряд стихотворений Пушкина; Софья Николаевна (1806—1881), с сентября 1826 г. — фрейлина.

звучал звонко и слишком напористо. Девочке нужен был немедленный ответ, который разрешил бы её недоумение.

— Мы будем ещё долго плыть, — не то себе сказала, не то Соне ответила Мария. Пальчики сжимали обшивку борта, и было видно: её волнует встреча с новым берегом, как с новой страницей жизни.

Англичанка мисс Мяттен стояла под своим кружевным зонтиком недвижно. Держала этот зонтик над маленькой, гладко причёсанной головой словно знак власти: непреклонно и твёрдо. Мисс Мяттен разглядывала убогость прибрежной жизни пристально и без одобрения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: