Михаил Рабинович - Судьбы вещей

- Название:Судьбы вещей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1984

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Рабинович - Судьбы вещей краткое содержание

«Вещи имеют свою судьбу», – говорили в древности. И в самом деле, есть на свете много вещей, переживших удивительные приключения, каких нарочно не выдумаешь. Но ведь судьба вещи всегда в руках людей, а люди творят историю.

В этой книге множество рассказов, в которых вы прочтете о разных событиях из истории нашей Родины, событиях больших и малых, где так или иначе участвовали вещи, и, следя за приключениями вещей, вы узнаете немало нового о жизни нашего народа.

Написал ее Михаил Григорьевич Рабинович, ученый-археолог, который много работал на раскопках городищ и курганов, над коллекциями наших музеев.

Судьбы вещей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Некоторые так и думали, что пушку «Царь» отлили просто на страх врагам, чтобы показать всему миру, какое чудо могут сделать московские пушечники.

Конечно, вряд ли можно было стрелять с этого лафета и этими ядрами. Но ведь и лафет и ядра сделаны лет на двести пятьдесят позже, чем сама пушка, когда она уже стала действительно только музейной редкостью и была выставлена напоказ зрителям на Ивановской площади в Кремле. А когда ее сделали, Царь-пушка стояла на специальном неподвижном постаменте на Красной площади и страшное жерло ее было обращено на юг, за Москву-реку, откуда в ту пору еще можно было ждать нашествия крымцев. Она была, как называют сейчас орудия такого типа, мортирой, то есть должна была выбрасывать свой заряд по крутой дуге – траектории – вверх через весь город и поражать главным образом живую силу врага. А для этого наибольший эффект давал не выстрел одним, пусть даже огромным «царь-ядром». Пушка должна была стрелять «дробом» – множеством мелких ядер, вроде позднейшей картечи, только гораздо крупнее. В старых документах ее так и называли – дробовик. Наши специалисты, например Николай Иванович Фальковский и другие, думают, что Царь-пушка безусловно могла стрелять, и не для демонстрации мастерства своих литейщиков потратили на нее около двух с половиной тысяч пудов цветных металлов, которые и в наше время высоко ценят и строго экономят.

Неизвестно, когда убрали пушку с Красной площади. Только в 1825 году она стояла уже в Кремле, во дворе здания Арсенала. А в 1835 году ее переставили на Ивановскую площадь.

Сто двадцать пять лет стояла она здесь, у здания, построенного в начале XIX века для Оружейной палаты. Но в 1960 году на месте этого и прилегающих к нему зданий развернулось строительство нового Дворца съездов, и Царь-пушку решено было переместить на другой постамент, всего на несколько десятков метров к югу. Однако это было не так-то просто: ведь сорок тонн весила одна пушка. А еще чугунный лафет! И все же при современной технике это было не так сложно. Пушку вместе с лафетом подняли мощными гидравлическими домкратами, поставили на деревянные, обитые железом полозья, обшили деревом, сверху перевязали стальными канатами. Всю эту махину весом около восьмидесяти тонн поместили на стотонный автоприцеп, и мощный тягач ярославского производства повез ее вперед.

Как пишет очевидец, Николай Васильевич Гордеев, пушка торжественно сдвинулась с места, совершила «круг почета» по Ивановской площади и была установлена на новом месте. Тут она стоит и теперь.

А какова была судьба самого творца этой пушки? Мы не знаем, когда и в какой семье родился будущий великий мастер, но знаем, что всю свою сознательную жизнь он проработал на московском Пушечном дворе. Наверное, он происходил из рядовых горожан и еще в юные годы попал учеником на Пушечный двор, где и проработал более шестидесяти четырех лет! Впервые его имя упоминается еще в 1568 году. Андрей был тогда еще учеником, а не мастером. Но, наверное, уже не первый год работал над изготовлением пушек, иначе ему не поручили бы самостоятельной работы. И с тех пор имя Андрея Чохова, или Чехова (тогда писали эту фамилию так и так), встречается на многих пушках, уцелевших до наших дней. И можно думать, стояло оно также и еще на многих пушках, которые до нас не дошли, а, отслужив свою службу, были переплавлены в новые. Последнее орудие с именем Андрея Чохова отлито в 1632 году – через шестьдесят четыре года после первого!

Давно уже умер Иван Грозный, при котором Чохов делал свои первые пушки. Умерли и сын Ивана IV, Федор, и Борис Годунов. Был задушен боярами другой Федор, сын Бориса Годунова. Народ растерзал самозванного Дмитрия. Погиб в польском плену Василий Шуйский. Отказался от претензий на Московское государство польский королевич Владислав. На престоле сидел уже первый представитель последней династии России – Михаил Романов. А старый мастер еще работал. Он обучил своему делу множество учеников, среди которых были такие мастера, как Дружина Богданов, Тарас Григорьев, Мартын Кузьмин, Сенька Артемьев и другие.

Мы не знаем, как кончил престарелый мастер свои дни. Но в наше время он, конечно, был бы героем труда. А его творения намного пережили своего творца и до сих пор говорят о славе русского оружия и труде русских людей.

«ОБРАЗЦОВЫЕ ПЕЧАТИ»

В московских музеях можно увидеть не только дорогие древние вещи, сверкающие серебром, золотом и драгоценными камнями. Подчас рядом с этими драгоценностями лежат молотки, чеканы, клещи и даже бесформенные грубые куски шлака. Они напоминают нам о том, что яркая и блестящая культура наших предков создавалась грубыми, мозолистыми руками ремесленников, что красивые и изящные вещи выходили из темных и дымных мастерских.

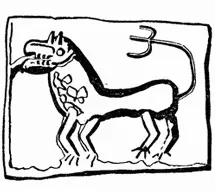

Вот на стене зала сверкают всеми цветами радуги древние изразцы, или, как их называли в древности, «образцы», покрытые разноцветной глазурью. А рядом лежат куски обыкновенной, докрасна обожженной глины. Но, приглядевшись внимательно к такому куску, вы увидите, что на нем вырезано какое-то изображение. На этом вот, круглом, похожем на современную учрежденческую печать, – как будто птица с длинной шеей, поднятыми крыльями и худыми, голенастыми ногами. Ни дать ни взять – журавль. А на другом, четырехугольном, плоском, – какие-то завитки, складывающиеся в причудливый цветок-розетку. И тут же неподалеку деревянная дощечка, на которой вырезано изображение какого-то чудища с хищной пастью, мощными лапами и крыльями. А сверху – как будто бы какие-то буквы. Мы уже знаем, что, если буквы не читаются, как мы привыкли, слева направо, надо попробовать их прочесть наоборот, – справа налево. И в самом деле, так получаются слова «Зверь лютый грив» (так написал резчик не очень-то знакомое ему слово «гриф», которым называли выдуманных ими чудищ еще древние греки). Почему же все здесь наоборот: и надпись справа налево, и изображения врезанные, а не выпуклые? Это «образцовые печати» – так называли московские гончары формы или штампы, при помощи которых на сырой глине оттискивали выпуклые изображения. А потом каждую часть такого изображения покрывали глазурью разного цвета; вот и получались многоцветные рельефные изразцы. Однако это научились делать не сразу.

Еще восемьсот и более лет назад владимирские камнерезы поразили весь мир великолепными узорами, которые они искусно вырезали на белом камне. Их искусству старались подражать и в других городах средней России, украшая наружные стены зданий сложной резьбой. Тут требовалось и уменье и долгий, упорный труд. Ведь каждый камень был неповторим. Лет через триста с лишним кто-то придумал, что можно эти узоры вырезать не на камне, а на мягкой глине и вставлять в белокаменную кладку, предварительно побелив. А еще через несколько десятилетий стали вырезать не сами глиняные узоры, а только форму, которую можно было оттискивать на сырой глине столько раз, сколько требовалось. И при помощи одной лишь формы с вырезанной на ней повторяющейся частью орнамента создать целый пояс, украшавший здание.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дорохов Михаил - S-T-I-K-S. Быстрее судьбы [СИ]](/books/1098611/dorohov-mihail-s-t-i-k-s-bystree-sudby-si.webp)