Сергей Ковалев - По заросшим тропинкам нашей истории. Часть 1

- Название:По заросшим тропинкам нашей истории. Часть 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Ковалев - По заросшим тропинкам нашей истории. Часть 1 краткое содержание

– когда появилась «Киевская Русь» и как в действительности называли эту страну её жители и соседи;

– сколько монголов напало на нашу страну и были ли среди них татары;

– существовала ли Золотая Орда;

– где обнаружили князя Дмитрия Донского по окончании Куликовской битвы;

– когда князь Александр Ярославович был назван Невским;

– правда ли, что Афанасий Никитин молился на арабском языке;

– что за человек был Иван Грозный и достоин ли он памятника;

– что за всадник изображён на гербе России и почему он располагается на груди двуглавого орла;

– что ежегодно празднуется в нашей стране 4 ноября;

– кто начал Северную войну (1700-1721 гг.);

– что такое калабалык и из-за чего он произошёл.

По заросшим тропинкам нашей истории. Часть 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Примерно в 80-х годах XIII века в Богородице-Рождественском монастыре Владимира был написан рассказ, который называется «Повесть о житии и храбрости благоверного и великого князя Александра». Именно в этом монастыре он был тогда похоронен. Как легко можно посчитать, появляется она где-то через 40 лет после Невской битвы и через 20 лет после смерти князя, причём автор, – учёные считают, что это монах данного монастыря, – пишет, что знал его лично. До нас «Повесть…» дошла как минимум в 13 разных редакциях, в которых многие подробности об этой битве и приводятся. В нашей истории рассказ такого типа получил название «житие».

Говоря о таких литературных произведениях, русский историк Василий Осипович Ключевский писал: «Житие не биография /…/ и образ святого в житии не портрет, а икона. /…/ Жития /…/ сообщают очень мало конкретных данных» [101] Цит. по: А.Н. Нестеренко «Александр Невский. Кто победил в Ледовом побоище», М., издательство «ОЛМА-Пресс», 2006, стр. 18.

. (Хотя многие, в том числе и известные историки, этого мнения не разделяют.)

Но вот скажите: вам нужно узнать, как в действительности проходила, например, Полтавская битва, в которой в 1709 году Пётр I победил шведского короля Карла XII (и о которой, к слову сказать, я ещё подробно расскажу отдельно). Вы что будете читать: документы или поэму Пушкина «Полтава»? То-то и оно: литературные произведения историческими источниками можно назвать с большой натяжкой, и делать на их основании выводы о том, как происходило то или иное событие, нужно очень и очень осторожно. Тем более что в данном случае житие князя Александра (заметим при этом, что в его первой редакции он «Невским» тоже не называется) содержит в себе множество преувеличений, несуразностей и откровенных выдумок. Но обо всём по порядку.

Когда речь заходит о Невской битве, мы представляем себе, как мощная и большая Швеция напала на север ослабленного русского государства, то есть на Новгородские земли. На Руси вот уже добрые сто лет идёт княжеская междоусобица, а с юга страну добивают монголы. Этим и решают воспользоваться скандинавы.

Ну, что ж. Попробуем разобраться, что же представляла из себя в те времена Швеция, а что – Новгородская земля. Сначала о Швеции.

Во-первых, страна эта была во много раз меньше, чем сейчас, – посмотрите на карту. Во-вторых, единым государством её, вообще-то, назвать было сложно. Да, был там король, Эрик XI по кличке Шепелявый, который, по-видимому, страдал от травмы головного мозга, поскольку плохо говорил, да ещё и хромал [102] См. Википедию, статью «Эрик Шепелявый».

. Реально вместо него страной управлял ярл, то есть верховный правитель, которого звали Ульф Фа́се. Королевская власть была слабой, и различные шведские провинции представляли собой практически самостоятельные государственные образования, которые даже налогов королю не платили, а лишь обещали по мере необходимости предоставлять в его распоряжение вооружённых воинов и боевые корабли – либо для зашиты королевства, либо для набегов на другие страны. В-третьих, в Швеции уже добрых 80 лет идёт борьба за королевский трон между родом Све́ркера и родом Эрика, то и дело перерастающая в разорительные для страны и её жителей военные столкновения. За это время там сменяется 10 королей [103] Эрик IX Святой (1156–1160), Магнус Хенрикссон (1160–1161), Карл Сверкерссон (1161–1167), Кнут Эрикссон (1167–1196), Сверкер Карлссон (1196–1208), Эрик X (1208–1216), Ю́хан I (1216–1222), Эрик XI (1222–1229), Кнут II (1229–1234) и вновь Эрик XI (1234–1250).

. То, что происходит в Швеции, напоминает, кстати, Русь, в которой тоже царит княжеская междоусобица, и великого князя Владимирского (а им является отец Александра, будущего Невского, Ярослав Всеволодович), который, вроде бы, среди князей самый главный, особо никто не слушает. Да, Русь всё это напоминает, но вот Новгородские земли – нет. Но об этом чуть позже.

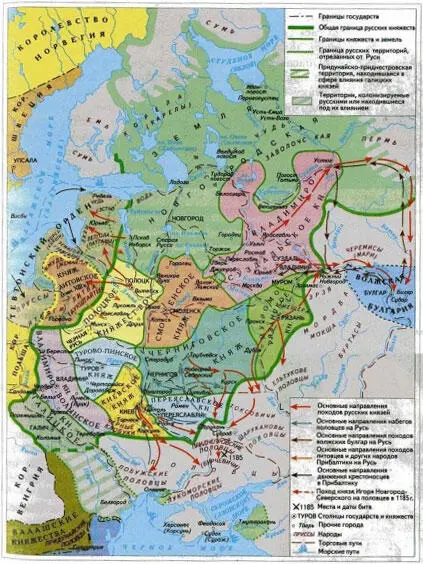

Страны бассейна Балтийского моря, в том числе Швеция, в начале XI века

А знаете, сколько народу жило тогда в Стокгольме, нынешней столице Швеции? По оценкам шведских учёных, в 1252 году в нём было, – вы не поверите! – около ста (!) жителей [104] См. Википедию, статью «Befolkningsutveckling i Stockholm» (на шведском языке).

. Конечно, в те времена он был только-только основан. Но вот в 1270 году Стокгольм уже упоминается в исторических документах как крупнейший населённый пункт этой страны [105] См. Википедию, статью «История Стокгольма».

. Сколько в нём было людей на тот момент, я не знаю, но зато у меня есть оценки шведских историков по состоянию на 1289 год, то есть 49 лет спустя после Невской битвы: около 3.000 человек [106] См. Википедию, статью «Befolkningsutveckling i Stockholm» (на шведском языке).

.

А теперь поговорим о земле Новгородской.

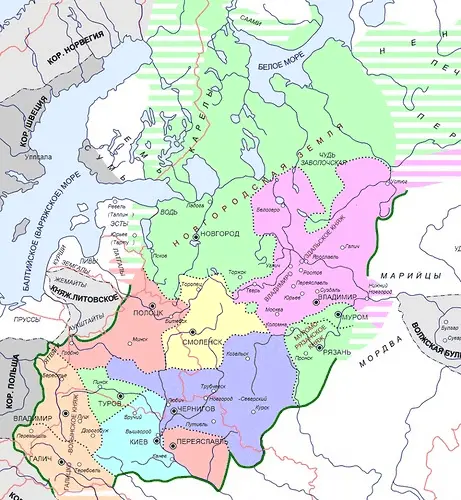

Русские земли в XII – начале XIII вв.

Во-первых, это вполне самостоятельное и, – обратим внимание, – централизованное государство. В отличие от Швеции, здесь никто друг с другом практически не воюет (хотя ссорятся города, и в первую очередь Псков с Новгородом, довольно часто), и поэтому страна не истощена и обстановка в ней стабильная. Во-вторых, взгляните на вторую карту: Новгородские владения обозначены на ней зелёным цветом. Территория раз, эдак, в 10 больше шведской.

А в самом Новгороде знаете, какое население было? В 1200 году, по мнению историков, – порядка 20.000 [107] Janet Martin Medieval Russia 950-1584 Cambridge, UK Cambridge University Press 1995, P. 61.

–30.000 [108] См. Википедию, статью «Древнерусские города».

человек, то есть тоже чуть ли не в десять раз больше, чем в самом большом городе Швеции Стокгольме 89 лет спустя. И Новгород не один: есть ещё уже упомянутые Псков и Ладога, а также Изборск. И, в-третьих, монголы это самостоятельное государство больше испугали, чем разорили: их жертвой пал только его самый южный город: Торжок. Да и дань монголам Новгород начнёт платить лишь в 1259 году [109] См. Википедию, статью «Новгородская республика».

.

Так что зададим себе вопрос: кто был в тот момент сильней – Швеция, пусть даже и с норвежцами да финнами, или Новгород? И кто кого должен был побаиваться? Вот-вот: скорее шведы – новгородцев. А ведь так на самом деле и было, хотя и те, и другие нападают друг на друга беспрестанно.

Когда всё это началось, одному Богу известно, но как наши, так и иностранные источники рассказывают о множестве походов русичей и скандинавов друг на друга. Поначалу, кстати, это больше напоминало семейные ссоры, причём инициатива явно была на стороне наших северных соседей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: