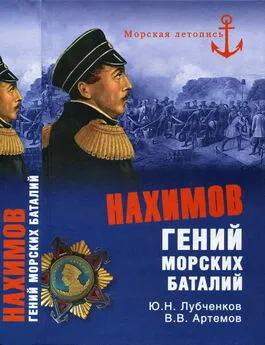

Юрий Давыдов - Нахимов

- Название:Нахимов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Терра-Терра

- Год:1996

- Город:Москва

- ISBN:5-300-00483-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Давыдов - Нахимов краткое содержание

«... Года два спустя после Крымской войны некий приезжий осматривал Севастопольские бастионы. Проводник, матрос-ветеран, рассказывал про Нахимова: „Всюду-то он заглянет, и щи и сухарь попробует, и спросит, как живется, и ров-то посмотрит, и батареи все обойдет – вишь, ему до всего дело есть…“ Помолчав, задумчиво добавил: „Уж такой ретивой уродился!“

Я прочел об этом в некрасовском «Современнике». И вдруг увидел Нахимова. Стоя в сторонке, Павел Степанович слушал старика в залатанном мундиришке. А потом усмехнулся. Ласково, признательно усмехнулся…

Нахимов служил России. Капитальным в натуре его было чувство чести и долга. Отсюда родилась и окрепла суровая самоотреченность. Отрешаясь от личного, он был Личностью. Так пушечное ядро, канув в пучину, вздымает над морем литой, сверкающий столп. ...»

Нахимов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Видел историк и большак на Вязьму, по которому катил Нахимов, и «красные ворота», единственное, что уцелело от усадьбы, «красные ворота», где отец с матерью встречали сына. И еще видел окрестные леса. Смешанные смоленские, вяземские леса. Вот такие шумели над мальчиком, чья жизнь протекла вдали от них. Но, быть может, иной раз сквозь немолчный гул моря слышался ему лесной шелест?..

Деревенское уединение Нахимова ничем не нарушалось. Он был во глубине России, когда другие уже были обречены глубине сибирских руд.

14 декабря 1825 года в Петербурге произошло восстание декабристов. Курилась поземка. У смутной громады недостроенного Исаакия остался «сфинкс» – народ. Над Медным всадником просвистала картечь. Дантовские своды Петропавловки застонали от клацанья засовов. Сенатская площадь лежала пустынной, ледяной. На Неве чернели проруби; в проруби спустили трупы. Зимний дворец блестел огнями. В Зимнем торжествовал Николай, брат «почившего в базе» императора Александра.

Не счесть отзвуков декабрьского восстания. В тех отзвуках не счесть тонов, полутонов. Явственно различимы голоса дворян и разночинцев, военных и штатских… Но тщетно напрягать слух: Нахимова не слышно.

На исходе января 1826 года отпускной лейтенант получает письмо «любезного друга Миши». Рейнеке сообщает, что Нахимова прочат в гвардейский флотский экипаж.

Гвардейцы квартировали в столице. Служить там было лестно. Нахимов, однако, досадливо морщится: «Ты знал всегда мои мысли и поэтому можешь судить, как это для меня неприятно». И ниже – решительное: «На этой же почте пишу к брату Платону Степановичу [6]и прошу его употребить все средства перевести меня в Архангельск или куда-нибудь, только не в гвардейский экипаж».

Что ж это за мысли, которые ведомы «любезному другу Мише»? Несомненно, о неприязни к «гвардейщине». Офицерство зарилось на придворную патоку. Нахимову она претила.

После «происшествия 14 декабря» Нахимов мог сторониться гвардейского экипажа еще по одной причине. Экипаж со своими офицерами, со знаменем и оружием под барабанный бой явился на Сенатскую площадь. Над моряками-декабристами готовился суд. Стало быть, Нахимова прочили на место павших товарищей. И не ощутил ли он неловкость, неприличие подобного «замещения»? Впрочем, это всего лишь предположение, не больше.

Казарм на Екатерингофском проспекте Павел Степанович избежал. Очевидно, стараний старшего брата вкупе с ходатайством Лазарева достало на то, чтобы в Адмиралтействе, пожав плечами, согласились послать лейтенанта на Белое море.

Еще до «кругосветки» Нахимову случалось бывать в Архангельске. Ехал он вскоре после путешествия на Север царя Александра. Тракт тогда хорошо обновили. А теперь вот время и гоньба опять искалечили. Нахимов чертыхался. Ан наконец, и деревня Варавинская. Здравствуй, матушка! Отсель уж до города несколько верст. Правда, и они оказались не шоссе… В архиве как-то видел я ведомость тогдашнего архангельского губернского землемера. Про те версты в ведомости сказано: «По тундристому и болотному грунту настлана фашина и засыпана мусором и песком».

Нахимов подъезжал к Архангельску. По мне, Архангельск – славный город. Без сутолоки, без шибающих в нос пряных запахов и томительной пестроты южных портов, он словно мерцает спокойной мудростью мореходства. На Двине, огромной, работящей, проникаешься старинной радостью, с какой люди располагались у рек. И потом – эта близость великих лесов, как близость великой тайны, не пугающей, нет, приманчивой, зовущей, суровой, но и благодатной.

Во времена Нахимова корабельщина теснилась в архангельском пригороде, на островной Соломбале; там и поныне, напрочь позабыв все иные монаршие визиты, любят при случае вспомнить Петра Первого.

Соломбалу лейтенант видел уже застроенной вплоть до топкого бережка речки Маймаксы. Презрев геометрию, разметались «обывательские кварталы» с их нумерованными, как в Питере на Васильевском острове, улицами, а где и с поименованными нехитро, как в любом провинциальном пункте, – Хапова или Захаваева, Задний порядок или Маслухина… Строения были почти все деревянные, избяные, по-северному кряжистые, добротные, а кирпичных было наперечет, все – для государственной надобности, вроде казначейства с архивом.

Совсем еще недавно возникли большие, просторные казармы. Казармы были куда как хороши: архитектор – ничто не ново под луною! – отверг колонны, эту «излишнюю роскошь, отнимающую притом и много света от покоев».

Соломбальские верфи каждогодно спускали на воду военные суда. Лишь малые из них и в малом числе доставались Беломорью: львиную долю забирала Балтика. В первую четверть XIX века эллинги у Двины нарожали почти сотню линейных кораблей, фрегатов, транспортов, бригов… Корабли эти строил русский север: мачтовый лес давали вологжане и архангелогородцы, железо – уральцы; листовую медь, цепи, краски, парусину везли из Питера. Корабли эти строили северные мужики: плотники и мачт-макеры, парусники, кузнецы, конопатчики, маляры.

Вот здесь-то, в Архангельске, строились и будущие герои Наваринского сражения: 74-пушечный «Азов» и 74-пушечный «Иезекииль». Когда их закончат постройкой, пойдут они в Кронштадт. Их поведет Михаил Петрович Лазарев. Он уже в Соломбале. Лейтенант Нахимов имеет честь представиться своему старому командиру-«кругосветнику».

Но пока не Лазарев вершит всем делом. И уж конечно, не Павел Нахимов. Всем делом вершит бывший казанский разночинец и бывший «мачтовый ученик» Василий Артемьевич Ершов. Ему уж пятьдесят, этому умнице, этому самоучке капитану Ершову. Он много потрудился и в столице, и близ столицы. В Архангельске Ершов новосел, приехал в двадцать шестом. И «Азов» с «Иезекиилем» – его архангельский дебют. Наперед скажем: блистательный. Даже сэр Эдуард Кодрингтон и другие британцы ахнут, даже император Николай улыбнется Ершову: «За все тебе спасибо».

Экипаж не сидит сложа руки, дожидаясь у моря корабля. Матросы, офицеры, сам Лазарев с рассвета до заката пропадают на верфях.

Оправдываясь перед «любезным другом Михайлой Францевичем» Рейнеке за свое архангельское молчание, Нахимов впоследствии писал: «Скажу ль, что с пяти часов утра до девяти вечера бывал на работе, после которой должен был идти отдать отчет обо всем капитану, откуда возвращался не раньше одиннадцати часов, часто кидался в платье на постель и просыпал до следующего утра. Таким образом протекал почти каждый день, не выключая и праздников…»

И, словно устыдившись, открывает еще одну причину, сам же называя ее главной: оказывается, едва выдастся свободная минутка, как она посвящалась… Первый раз – и в последний! – перо Нахимова выводит слово: «любовь». Кто она ? Нахимов притаивает дыхание: «Едва смею выговорить…» И не выговаривает, конфузливо отмахивается: «Но кто из нас не был молод? Кто не делал дурачеств? Дай бог, чтобы дурачество такого роду было со мною последнее».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: