Артур Григорян - Первый Апокриф

- Название:Первый Апокриф

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449325143

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Артур Григорян - Первый Апокриф краткое содержание

Первый Апокриф - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ниже было три ящика во всю ширину комода. Верхний был доверху заполнен разноформатными фотографиями, лежащими в нескольких стопках, завёрнутых в пожелтевшие газеты периода развитого социализма.

Ближайшие две стопки содержали относительно недавние снимки, судя по датировкам – хрущёвских годов и более поздние. На тыльной стороне большинства из них аккуратно и убористо были написаны имена и даже степень родства с писавшим – как я понял, последним хозяином, что позволило мне не просто смотреть на безымянные лики, но и укладывать в некое подобие генеалогического древа. Так, я уже знал, что фамилия хозяев была Епископосян. Судя по обилию фотографий, он был довольно большим даже для того времени, когда многодетность была нормой среди армян. Судьба раскидала потомков по всей стране: там были, кроме местных фотографий, также кировабадские и бакинские, ереванские и тифлисские, даже московские и махачкалинские, и ещё из многих других мест без каких-либо опознавательных знаков.

Пересмотрев первую группу снимков и аккуратно сложив обратно, я перешёл к средней стопке, тоже отдельно собранной и завёрнутой в пожелтевший газетный листок времён царя Гороха. Это оказались довоенные и ранние послевоенные фотографии – где-то до конца пятидесятых годов, и их было относительно немного. На тонкой некачественной бумаге, некоторые помятые и даже порванные, они наглядно живописали крестьянский быт хозяев. Не имитация, не режиссёрская отретушированная постановка – подлинные исторические хроники, настолько разнящиеся от моего представления о том времени, насколько фильмы «Чапаев», или там, скажем, «Неуловимые мстители» отличаются от реалий и ужасов Гражданской войны. Не то чтобы на фотографиях были ужасы – нет, они скорее поражали пронзительной, безыскусной искренностью.

Вот деревенский класс, в котором училась одна из девочек. Простые, если не сказать убогие, одежды не по росту и не по размеру, грубые туфли, домотканые жакеты и шали, обветренные худенькие лица, и на этом фоне глаза, живые и умные глаза детей.

А вот фотография двух девочек, стоящих здесь же, во дворе около малинника. Погодки и, похоже, сёстры, может быть двоюродные, они застенчиво стоят, взявшись за руки в постановочной позе и смотрят в камеру – одна исподлобья, другая прямо и как-то вдохновенно. Детские косички торчат вразнобой; лет им по пять-шесть. У снимка отодрана нижняя часть, словно какой-то изверг обезножил их, и вся композиция до боли напоминает наш спасённый хачкар. Этих девочек я уже свободно могу узнать и на фотографиях из класса. Вот ещё одна, и ещё. А вот они же с родителями и бабушкой. Позади фотографии читаю их имена: Ева и Соня, и словно представляюсь сам. Будем знакомы. Простите, что потревожил ваш покой.

Ещё и ещё фотографии. Страницы истории этого рода с такой звучной и редкой фамилией раскрываются передо мной в череде снимков: всё генеалогическое древо с многочисленными ответвлениями, как лента киноплёнки в обратном порядке.

Наконец я перешёл к самой дальней стопке, которая была не в пример больше по формату. Она лежала не просто завёрнутая в газеты, а ещё и повязанная ветхой бечёвкой, разрезав которую, я раскрыл эти бесценные реликвии.

Там хранились студийные работы, великолепно исполненные профессионалами на толстой мелованной бумаге того особо выразительного цвета сепии, характерного для дореволюционных фотографий. По краям их обрамляли вензеля и витиеватые надписи со смешными «ять» и твёрдыми знаками, обрубающими концовки. Только там, на этих снимках я увидел того, кто смотрел на меня со стены, и смог узнать его имя: Михаил. Похоже, он был главой семьи до революции, потому как самые поздние снимки датировались 1914 годом; но, судя по тому что на последующих его уже не было, этой черты – роковой как для Российской империи, так и для армян – он, скорее всего, не переступил. Какая трагедия произошла в этой семье, с какими потерями она вышла из горнила гражданской смуты, можно было только гадать. Фотографии об этом молчали.

Он, Михаил, был на многих снимках – и отдельно, и с разными другими людьми, о которых также можно было прочитать. Вот он с молодым офицером Императорской армии, черты которого по-родственному схожи с его собственными. Надпись позади фотографии гласила, что это брат Михаила – Егиш.

Вот тот же Михаил с женой. Постановочный студийный снимок, семейная фотография: Михаил сидит на стуле, а жена Ольга стоит рядом в полный рост. Оба молодые, красивые, в богатой одежде. Ольга… Где-то я уже встречал это имя. Перелистал предыдущую стопку, и нашёл – да-да, вот же она! Черты неузнаваемо изменились, морщины избороздили лицо, но глаза остались прежние. Это она – бабушка тех самых детей, которые были на школьных фотографиях. Похоже, в послереволюционные годы именно ей пришлось взвалить на себя бремя главы семьи.

Михаил Епископосян и его жена Ольга.

Род был зажиточный, процветающий: представители занимали высокие чиновничьи посты, носили офицерские погоны. Контраст между дореволюционными богатыми, даже в чём-то аристократическими образами и последующим дауншифтингом до полунищего крестьянства был разителен.

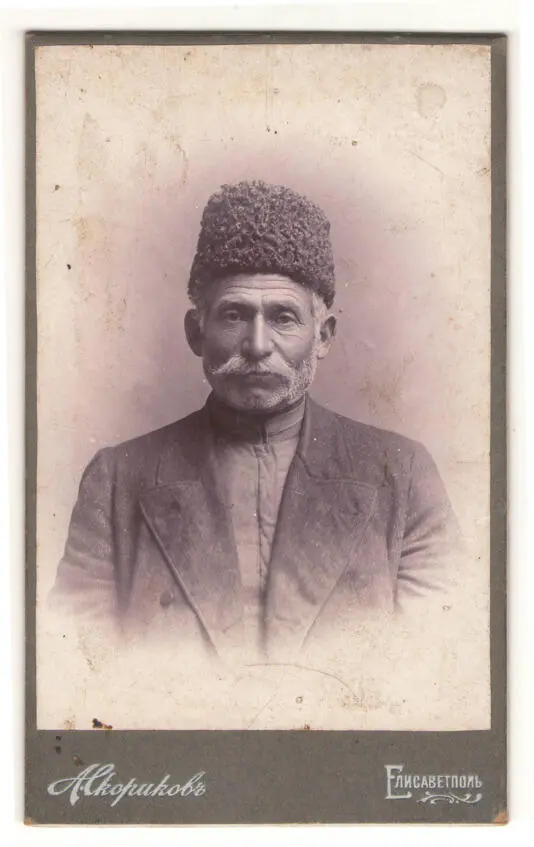

А вот, похоже, самая старая фотография. Небольшая, но довольно качественная, изображающая человека скорее пожилого. Я бы мог принять его за постаревшего Михаила, если бы не год – 1899, и не подпись – Арустам 13 13 Арустам Епископосян – староста села Геташен на рубеже 19—20 веков.

. Это было самое раннее лицо, которое было доступно для знакомства. Там же был обрывок листка тифлисского «Мшака» 14 14 «Мшак» – армянская литературно-политическая газета. Издавалась в 1872—1920 в Тбилиси.

от 1913 года – ломкого, жёлто-бурого, почти истлевшего, где с грехом пополам удалось разобрать, что, мол, такого-то числа состоялись похороны старосты села Геташен Арустама Епископосяна, под управлением которого… дальше неразборчиво.

Арустам Епископосян.

Наконец вся стопка окончательно пересмотрена и бережно отложена в сторону. Я завернул её в новую газету и, аккуратно сложив на своё место в верхний ящик комода, перешёл к дальнейшему исследованию его недр.

Средний ящик был завален книгами, изжелта-волнистые страницы которых прятались за фасадом изъеденных временем плотных переплётов. По молодости лет они ещё могли меряться пестротой красок, теперь же приобрели единый картонный оттенок, лишь полунамёком выдающий прежний колер. Чего там только не было! «Самвел» 15 15 « Самвел» – исторический роман армянского писателя Акопа Мелик-Акопяна, псевдоним – Раффи.

, «Вардананк» 16 16 «Вардананк» – исторический роман армянского писателя Дереника Демирчяна.

, «Геворк Марзпетуни 17 17 «Геворк Марзпетуни» – исторический роман армянского писателя Григора Тер-Ованисьяна.

», «Раны Армении 18 18 «Раны Армении» – исторический роман армянского писателя Хачатура Абовяна.

» и прочее в том же духе: почти всё – армянских авторов, хоть и в русском переводе, с историко-патриотическим душком. Кроме них, там была Библия на армянском в красивом переплёте, но тоже зачитанная до дыр.

Интервал:

Закладка: