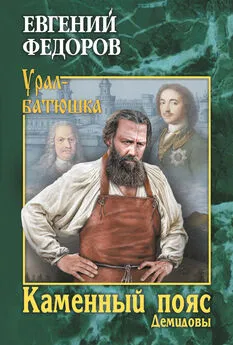

Евгений Федоров - Каменный Пояс. Книга 1. Демидовы

- Название:Каменный Пояс. Книга 1. Демидовы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-4484-7578-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Федоров - Каменный Пояс. Книга 1. Демидовы краткое содержание

Автор создал целую галерею запоминающихся образов мастеровых людей, зримо предстают и Демидовы, жестокие, властолюбивые, гордые своей силой и властью над человеком.

Роман «Демидовы» – первая книга трилогии.

Зарождение русской промышленности на Урале. Талантливый тульский оружейник Никита Демидов благодаря покровительству Петра I начинает строительство горных заводов. Скупая за бесценок обширные земли, нещадно эксплуатируя крестьян, Демидов и его сыновья становятся хозяевами Каменного Пояса – Урала.

Каменный Пояс. Книга 1. Демидовы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Поднял Никита близлежащие волости; нанял вотчинников в поместьях и согнал на постройку плотины. Работа была каторжная; кормил тульский кузнец работников незавидно, народ надрывался и мёр, как мухи под осень. Большие дела завертелись: ставили новые мастерские, копали руду, плавили ее, лили ядра для Пушкарского приказа и на плотину за старосту для досмотра поставили Дуньку. Молодайка попала под стать Антуфьевым: яростная к работе, все силушки из мужиков выматывала.

В одно лето при лютой работе возвели мужики на реке Тулице плотину, и заводчики пустили в ход водяные машины. Вскоре и домна задымила.

Работал завод Антуфьева не только фузеи и самопалы, но и пушки и ядра. Домна была вышиной в одиннадцать аршин, и раздувалась она мехами, а мехи приводились в движение водяными машинами. Домна давала до 120 пудов чугуна в сутки. Для того чтобы этот чугун получить, требовалось 200 пудов пережженной руды да 300 пудов угля. Чугун и шел на отливку пушек и ядер. Перед домной был вкопан дубовый чан вышиною в три сажени, в который ставились пушечные формы.

У плотины Никита соорудил амбары; в них сверлились, обтачивались и полировались пушки; ковались тут и доски для ружейных стволов, для чего были установлены кулачные молоты, переделывающие кричное железо в нужное поделье.

Прибрал Никита бездомных бродяг. Копали они руду, отдавая последние силы. Жили в землянках, как кроты, кормились хуже дворовых собак. Углежоги в делянках жгли на уголь полномерные крепкие дубы, чудесный гибкий ясень и клены. Работа эта неприглядна и тяжела: валили лес, распиливали его, подвозили, складывали в поленницы, потом в кучи, дерновали и жгли. В студеную зиму ни зипунов, ни шуб, ни рукавиц, ни варежек не выдавалось, еда тощая, – ложись и умирай. Каторга!

Быстро полезли в гору Антуфьевы; богатели, как в сказке. Однако в чванство тульские кузнецы не ударились. Ходили они в простых кожанах, трудились наравне с работными людьми. Одно только и отличало: срыли Антуфьевы старую избу, выстроили просторный брусяной дом, обнесли его дубовым тыном да цепных кобелей завели.

За военные снаряды, которые Никита поставлял в Пушкарский приказ, платили по двенадцать копеек за пуд. Царь Петр при всяком случае отмечал Антуфьевых:

– Оборотистые люди, таких бы мне под руку десяток, горы ворочал бы.

Акинфка за горячими делами забыл свой поход к дьяку Утенкову, а дьяк меж тем все еще проживал в Туле. Время подошло горячее, военное: объезжал дьяк казенные оружейные заводы, торопил с работой. Сунулся было Утенков на завод Антуфьевых, но Акинфка как будто и не признал дьяка.

– Кто такой за человек? – поднял он серые глаза на Утенкова.

Дьяк съязвил:

– Аль не признал? Как будто твои портки на тыну остались?

Акинфка потемнел, но обиду свою не выдал. Засмеялся весело, раскатисто:

– Ничего, мои обноски тебе впору!

Дьяк словно подавился. Позеленевший от злости, он жадно ловил воздух. За переборкой сидел батька Никита; услышав дерзкий ответ сына, он улыбнулся:

– Молодец! Ловко отчекрыжил крапивное семя!

Потоптался, покрутился дьяк, сжал зубы, повернулся и уехал. Рад бы насолить Антуфьевым, но что теперь поделаешь с ними, если они стали самому царю известны?

Долго бередил душу Утенков: «Столько годов отжил, всякого, кого надо и не надо, к ногтю поджимал, а тут – неужто не отблагодарю Антуфьевых?»

– Погоди ж ты, – пригрозил он кузнецам. – Найду я на вас загогулину!

Подлинно, понюхал-покрутился дьяк по засеке и высмотрел ту «загогулину», за которую зацепиться можно. Обдумал дьяк и настрочил царю грамоту.

Петр в ту пору двигал войска к Финскому заливу, думал о морях да кораблях. Грамота же Утенкова уведомляла его, что под Тулой в Малиновой засеке, в той самой, что Писцовый приказ отвел кузнецам Антуфьевым, изобильно растет добрый дубовый, кленовый и ясеневый лес, весьма годный на кораблестроение. А лес этот кузнецы Антуфьевы безрассудно жгут на уголь, и оттого государевой казне выходит чистый убыток и разор.

Доброе дерево добывалось с большим трудом. На севере да на западе страны росли сосна, ель, осина да береза. А кораблестроение требовало здорового полномерного дуба, добро высушенного, и не только прямого, но и природно изогнутого. Дубы, годные на корабельный набор, встречались небольшими рощицами, и каждое дерево береглось пуще глазу. На верфях и на шлюзной работе каждый дубовый брус или шпангоутная кривуля расходовались осмотрительно. По наказу царя на мелкие корабли шла сосна, нередко при спешке сырая, прямо с лесосеки, и только на самые важные части кораблей отпускался лучший дуб.

Получив от дьяка донесение об истреблении дубов, царь, не мешкая, выслал в Тулу приказ, запрещавший Антуфьевым рубить лес в Малиновой засеке на уголь…

Получил Никита царский приказ и ахнул: как теперь быть с литьем пушек и ядер? Запасы угля кончались, а Пушкарский приказ торопил с поставкой. Военная пора не ждала. Приуныл Никита: хоть царь и добр к нему, однако понял кузнец, что у Петра Алексеевича дружба дружбой, а дело делом. Если кто поперек станет, царь того не пощадит – переломает хребет!

Дьяк Утенков, злорадствуя, не раз мимо завода в колымаге проезжал, зорко доглядывал, как царский указ исполняется. Тут ненароком и повстречался дьяк с Акинфкой. Хотел кузнец мимо пройти, не приметив приказного супостата, а тот сам первый сломил соболью шапку.

– Здорово, кузнец. Ну, как кукарекаешь без угля?

Злость полыхнула в Акинфкиных глазах: не любил он ни дьяков, ни подьячих, ни ярыжек – больно жаднющи и подлы на руку. Только бы хапнуть! Акинфка поглядел на Утенкова и усмехнулся:

– Поглядим, дьяк, кто еще из нас кукарекать будет…

– Ишь ты! – ядовито ухмыльнулся в бороденку дьяк и уехал прочь.

Не спалось Акинфке много ночей: тесно на Малиновой засеке. Горами бы тряхнуть Акинфке Демидову! Вот бы!

Надумал он большое, невиданное дело. Порассказал бате, тот ахнул:

– Ну и башка у тебя, сынок. Ух ты! Будь по-твоему.

Оба неожиданно заторопились в дорогу.

Глава третья

На востоке России, от Киргиз-кайсацкой степи и до полуночного Студеного моря, лежит суровый Каменный Пояс. Кругом гранит, скалы, покрытые дремучими лесами, среди гор – глубокие озера, бурные реки. Край этот кишит зверями. В недрах каменных сопок, в падях у гремячих вод лежат медные и железные руды, самоцветы невиданной красоты. Изумруды, горный хрусталь, красные самоцветы с искрами драгоценной шпинели – лалы, топазы, фатисы вишневые – гиацинты, юги зеленой шпинели – хризолиты – все это открыл простой русский искатель в горах. Над Нейвой-рекой, повыше Мурзинской слободы, медной руды плавильщик Димитрий Тумашев на восточном склоне Каменного Пояса отыскал неслыханное по богатству месторождение узорчатых камней. 21 декабря 1669 года в царской грамоте писали о том открытии: «…обыскал цветное каменье, в горах хрустали белые, фатисы вишневые, и юги зеленые, и тунпасы желтые». А еще ранее, в 1645 году, рудознатцы братья Стрешневы по указкам крестьян отыскали невьянские и ирбитские медные руды. Тысячи любознательных русских людей издревле шли по нехоженым тропам, открывая руды и драгоценные камни, скрытые в земных недрах. По старым русским летописям известно, что в края уральские издавна проникали предприимчивые новгородцы – храбрые ушкуйники. По озерам и рекам в больших «ушкуях» пробирались они сюда и грабили охотников, отбирая пушнину: соболей, куниц, бобров. Три века с лишним охотничьи народцы платили ясак новгородским ушкуйникам.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: