Екатерина Кислицина - Забытые деревни Костромской области

- Название:Забытые деревни Костромской области

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449061850

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Екатерина Кислицина - Забытые деревни Костромской области краткое содержание

Забытые деревни Костромской области - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В Ильинский сельский совет входили: село Ильинское, деревни: Полушкино, Зайцево, Телегино, Ермохино, Мокруша, починок Далевский (д. Кошкино).

Из 43 деревень Матвеевской волости до наших дней дожили 9, в 4-х из них 1—3 человека. А проживало в них 8.1 тыс. человек – это более чем проживает сейчас во всем Парфеньевском районе.

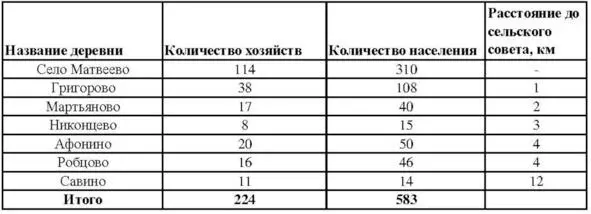

Таб. 2 Сведения о населенных пунктах и населении Матвеевского сельского совета на 01.06.1950

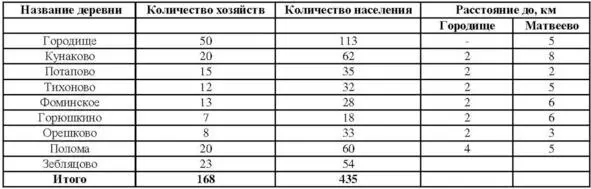

Таб. 3 Сведения о населенных пунктах и населении Тихоновского сельского совета на 01.06.1950

Село Парфеньево

Белоруков Д. Ф. «Деревни, села и города Костромского края» писал : «Парфеньево – бывший город, потом посад, а сейчас село – центр Парфеньевского района. Существует две версии названия села. 6 6 В селе основная часть населения занята в сельском хозяйстве, а в посёлке городского типа – в других сферах деятельности. В советский период минимальное число жителей посёлка городского типа должно было быть не менее 3 тысяч. Часто посёлки городского типа создавались вокруг градообразующего предприятия. Село в России до революции 1917 года чётко отличалось от деревни: в селе обязательно была церковь – село, таким образом, являлось центром церковного прихода, объединяющего несколько близлежащих деревень.

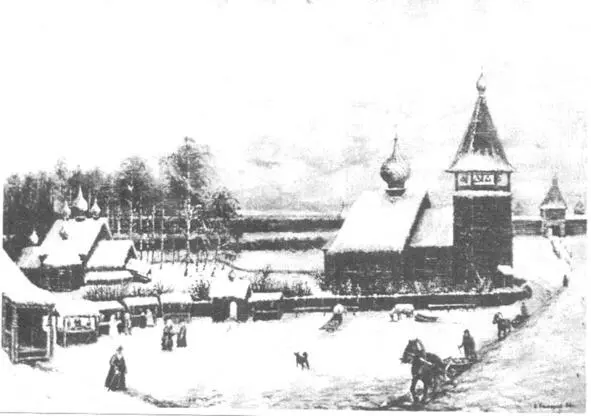

Первая – Парфеньево названо по имени монаха Парфения, основавшего монастырь на горе в начале современной Комсомольской улицы. Но эта версия не подтверждается документально. Монастырь здесь действительно был и назывался он «Рождественский, что на ямах черного бору, на реке на Нее». Но монастырь этот был основан в начале XVII века (фото №3), тогда как город Парфеньев был известен уже в начале XVI века.

Фото №3 Посадская площадь Парфентьева в XVII веке.

Вторая версия о названии Парфеньева: он якобы назван по фамилии строителя крепости (города), дьяка Разрядного приказа некоего Парфеньева. Одна из записей в Галичской летописи гласит о том, что Парфеньево было основано в 1521 году как город – крепость на казанском оборонительном рубеже московского государства, с целью защиты его восточных земель от татар и черемисов.

В первой половине XIII века из состава Владимирско-Суздальского княжества выделилось Галичское княжество. В XV веке после междоусобной феодальной войны московского великого князя Василия Темного со своим дядей галичским князем Юрием Дмитриевичем, который вовлек в эту войну и сыновей своих Дмитрия Шемяку и Василия Косого, Галичское княжество потерпело поражение и вошло в состав Московского государства. Образовались Галичский и Костромской уезды, расположенные на северо-восточных границах Московского государства.

Граница его тогда проходила по реке Ветлуге, а за ней была территория Казанского ханства и союзных ему марийцев или черемис. Татары с черемисами совершали грабительские набеги на Галичский и Костромской уезды, захватывали население и уводили его в плен.

Русское правительство создало вдоль границы оборонительный рубеж. Территория Галичского и Костромского уездов была разбита на военно-административные районы – осады. В центре каждой осады был город, за стенами которого жители могли сесть в осаду – отсидеться, как тогда говорили. В Чухломе, Солигаличе, Судае, Парфеньеве, Кологриве, Унже, Кадые и в других местах были такие осады.

В 1790 году в Парфеньеве на Соборной горе была построена деревянная церковь Ризоположения – на ее месте сейчас стоит каменная Воскресенская церковь (фото №4, 5), которая является украшением села. Мыс коренного берега р. Нея глубоко выдавался вперед. Этот мыс с запада был защищен оврагом, по дну которого протекает ручей Течера (сейчас здесь Комсомольская улица), а с юга и востока, со стороны Нейского переулка и ул. Ленина, мыс был защищен крутыми скатами горы. Перешеек, соединявший мыс с коренным берегом, перекопали рвом, и Соборная гора стала островом.

Фото №4 Собор Ризоположения. Фото нач XX в.

Фото №5 Церковь Ризоположения 2014

Крепость была сделана из городней, то есть из деревянных срубов наподобие изб, впритык поставленных друг к другу и образовавших крепостную стену. По периметру стояло семь башен (вежей), пять из них были угловыми и две промежуточными. Где сейчас находятся входные ворота на территорию действующей церкви, стояла проезжая башня с воротами для въезда подвод в крепость. Пред этой башней через ров был перекинут мост.

Внутри крепости стояла приказная изба, в которой жил и работал городовой приказчик, а позже воевода. В ней он разбирал споры между жителями, судил виновных. Для вызова жителей в приказной избе были рассыльщики, а для приведения в исполнение приказов воеводы доводчики. Тут же в избе находился и подьячий – секретарь приказной избы. В северо-западном углу крепости (где сейчас дровяной склад церкви) стояла тюрьма, огороженная тыном, в котором содержались разбойники и тати. Отдельно стояла другая – опальная тюрьма. В ней содержались попавшие в опалу и сосланные из Москвы служивые люди».

В стороне от жилых помещений крепости стояли сараи с запасами вооружения, которое раздавалось в случае опасности.

Земля, на которой была построена Парфеньевская крепость, принадлежала деревне Кочнево, а ею владел боярин Бучин. Правительство землю у Бучина купило, а крестьян переселило в соседние деревни».

В 1707 году указом Петра I город Парфеньев был включен в состав Архангелогородской области. В конце XVIII века Парфеньев потерял свое военное значение и в 1778 году, реформой Екатерины Второй о преобразовании губернской России, был разжалован в посад и считался им до 1929 года. Несмотря на разжалование, Парфеньев долгое время продолжал вести свой городской купеческий образ жизни. В городе и посаде было много лавок, устраивались шумные базары. Через Парфеньев проходил важнейший торговый путь на Вятку и Сибирь. Сегодняшний облик села сохраняют многие старинные здания, служившие в старину торговыми лавками.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Екатерина Русак - Забытая Атлантида[дилогия ; СИ]](/books/491671/ekaterina-rusak-zabytaya-atlantida-dilogiya-si.webp)