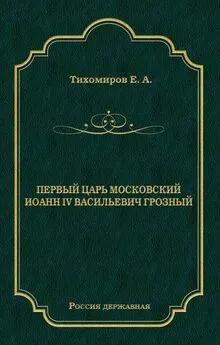

Валерий Есенков - Иоанн царь московский Грозный

- Название:Иоанн царь московский Грозный

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:5-88610-076-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Есенков - Иоанн царь московский Грозный краткое содержание

Иоанн царь московский Грозный - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Передохнув, вопрошает:

– Так ли мне, господин митрополит, лежать?

Произносит из икосов, выбирая слова, кладет крест всё ещё твердой рукой, повторяет несколько раз:

– Аллилуйя, аллилуйя, Господи, слава тебе!

А доверенные, ближние всё томят его и томят, не хотят исполнить последнюю волю его, предвещая мятежное будущее. Уже коснеет язык, но умирающий продолжает просить пострижения, берет край простыни и целует её, силится осенить себя крестным знамением, но правая рука уже отказывается служить, и одному из бояр приходится её поднимать.

Старец Мисаил наконец вносит одеяние инока. Готовясь к обряду, митрополит Даниил передает епитрахиль Троицкому игумену Иоасафу. Супротивников не отрезвляет самая святость мгновения. Князь Андрей Старицкий и Михаил Воронцов пытаются вырвать её. Разыгрывается позорная, непристойная сцена, которая обрывается только тогда, когда вышедший из себя митрополит Даниил бросает ужасные, оказавшиеся пророческими слова:

– Не благословляю вас ни в сей век, ни в будущий! Его души никто у меня не отнимет. Добр сосуд серебряный, но лучше позлащенный!

Обряд пострижения наконец совершается. Уходящему великому князю им дают Варлаам. Впопыхах забывают доставить мантию для нового инока. Троицкий келарь Серапион снимает свою. На грудь Варлаама возлагают Евангелие и покрывают его ангельской схимой. Безмолвие наступает. Вдруг, в двенадцатый час ночи по московскому времени, со среды на четверг, третьего декабря 1533 года, восклицает стоящий у изголовья Шигона:

– Государь скончался!

И утверждает, что видел собственными глазами, как из тела инока Варлаама вышел дух в виде тонкого облака.

Москвичи не спят в эту тревожную, может быть, переломную ночь. Едва из хором выбивается скорбная весть о кончине великого князя, на всем пространстве Кремля и далее от его каменных стен поднимается плач и проливаются неподдельные слезы: Русская земля теряет великого государя, который в течение двадцати восьми лет обеспечивает ей хотя бы относительный, но все-таки мир и покой, рачительностью и твердостью предотвращая распри и мятежи, уберегая от кровопролитий и смут. А что ждет её впереди? Ведь всем и каждому куда как известно, что наследник почившего государя ещё слишком мал и что князь Юрий Иванович, его дядя, человек самомнительный и крутой, не прочь наместо него взойти на великокняжеский стол.

Такую опасность предвидит и митрополит Даниил. Ещё облачают неостывшее тело в полное одеяние инока, а он, отведя Юрия и Андрея, братьев покойного, в переднюю избу, уже берет с них крестное целование в том, что станут честно служить великому князю Иоанну Васильевичу всея Руси, жить в уделах своих, по правде стоять, государства под ним не хотеть, не сманивать от него служилых людей, против недругов, латинства и басурманства, крепко стоять, прямо и заодно. В том же берет он крестное целование с подручных князей и бояр, с боярских детей и княжат. Остается лишь крестную клятву беспорочно держать, как велит голос благоразумия да православная вера.

Глава пятая

Мятеж

Беда единственно в том, что неукоснительно следовать державной воле почившего государя требует лишь православная вера, с которой давным-давно научились полюбовно договариваться по церквям да монастырям подручные князья и бояре, да голос благоразумия, который способен расслышать в исколотой завистью и самомненьем душе далеко не каждый из тех, кто приблизился к власти, а лишь исключительный, истинно государственный ум, редчайший дар во все времена, особенно редкий в Русской земле, когда самой мысли о государственности ещё только предстоит народиться.

Другая беда заключается в том, что державная воля почившего государя вступает в прямое противоречие с древним обычаем, к тому же поддержанным ещё неясным, неустановившимся правом наследования, беда неотвратимая, особенно потому, что подручные князья и бояре, не говоря уж о людях посадских, о землепашцах, звероловах и рыбарях, живут не благоразумием, не идеями о смысле и святости государства, не осознанным пониманием смысла и будущего Русской земли, но привычками, обычаем и преданием старины, которые вошли в кровь и в плоть, коренятся глубоко в подсознании, держатся в нравах, оправдываются укладом жизни в каждом тереме, в каждой княжеской и боярской усадьбе. Тронь эти обычаи, эти предания старины, и весь этот омраченный тщеславием и честолюбием люд встанет стеной на защиту праотеческих, пусть уже давно обессмысленных истин. Этому люду пришлись не по нраву и те малые новшества, которые понемногу вводил великий князь Василий Иванович, чтобы укрепить свою, государеву власть. Берсень Беклемишев лишь выражает общее мнение:

«Которая земля переставливает обычаи свои, и та земля недолго стоит, а здесь у нас старые обычаи князь великий переменил, ино на нас которого добра чаяти?..»

Немудрено, что подручные князья и бояре сдерживают свои темные, мятежные страсти всего несколько дней. Они присутствуют на погребении инока Варлаама и на поставлении нового великого князя. В Успенском соборе собираются епископы и архимандриты, князья и бояре, московские купцы и простые посадские люди. Митрополит Даниил благословляет трехлетнего, пока что несмышленого отрока святым православным крестом и возглашает торжественно-громко:

– Бог благословляет тебя, государь, князь великий, Иоанн Васильевич, владимирский, московский, новгородский, псковский, тверской, югорский, пермский, болгарский, смоленский и иных земель многих, царь и государь всея Руси! Добр и здоров будь на великом княжении, на столе отца своего.

Затем едва ли что сознающему Иоанну поют многолетие, подручные князья и бояре подносят предписанные на этот случай дары и расходятся в глубине души оскорбленные. Владимирский, смоленский, тверской и многих земель? Вот уж нет! Это они – владимирские, суздальские, ростовские, ярославские, курбские, тверские, смоленские, Одоевские, серпуховские! Им ли повиноваться трехлетнему отроку из рода каких-то малозначительных, малозначимых московских князей, происхождение которого вдобавок неясно и едва ли законно? Да и откуда свалился этот порядок наследования, о котором отродясь не слыхали ни деды, ни прадеды?

В самом деле, разве отошедшему в иной мир повелителю непременно должен наследовать его старший сын, а не его старший брат, как множество раз происходило в многошумной истории русского племени? Разве опека над несовершеннолетним, неправоспособным наследником должна перейти в руки семи своевольно, по прихоти, по случайному выбору названных, к тому же захудалых или пришлых бояр, а не к известнейшим и знатнейшим, недаром же собранным в боярскую Думу, именно Бельским, Шуйским, Оболенским, Одоевским, Горбатому, Пенькову, Кубенскому, Барбашину, Микулинскому, Ростовскому, Бутурлину, Воронцову, Захарьину и Морозову, издревле имевшим свой властный голос в решении государевых дел?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: