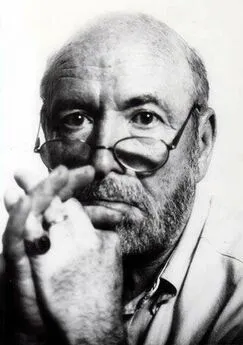

Юрий Дружников - УЗНИК РОССИИ

- Название:УЗНИК РОССИИ

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Дружников - УЗНИК РОССИИ краткое содержание

УЗНИК РОССИИ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В октябре 1827 года Пушкин решил закончить добровольное заточение в Михайловском и, собрав рукописи, выехал в Петербург. По дороге на станции, когда ему меняли лошадей, он проиграл проезжему 1600 рублей, а затем заметил человека, который был окружен жандармами и показался ему крайне неприятен. В дневнике Пушкин писал, что «неразлучные понятия жида и шпиона произвели во мне обыкновенное действие; я поворотился им спиною, подумав, что он был потребован в Петербург для доносов или объяснений» (VIII.18). Но еще через мгновенье оба бросились друг другу в объятия. Это был Вильгельм Кюхельбекер, друг юности и неудачливый беглец с Сенатской площади за границу.

Кюхельбекера везли из Шлиссельбургской крепости в крепость Динабург. Жандармы друзей растащили, а о встрече фельдъегерь донес по начальству. Два лицеиста, два поэта, две судьбы, два пути. Один вернулся из-за границы, чтобы сгнить в Сибири, другой избежал Сибири, но не мог попасть за границу. Оба не сумели туда удрать. Образно говоря, оба были в кандалах: один физически, другой в своем воображении. Больше в этой жизни они не увиделись.

Глава двенадцатая

Жизнь эта, признаться, довольно пустая, и я горю желанием так или иначе изменить ее. Не знаю, приеду ли я еще в Михайловское.

Пушкин – Прасковье Осиповой, 24 января 1828, по-фр.

Пушкин появился в Петербурге среди друзей, но состояние одиночества, в котором он пребывал, не изменилось. Литератор и друг Боратынского Николай Путята, сблизившийся с Пушкиным, отмечает грустное беспокойство, неравенство духа, пишет, что поэт «чем-то томился, куда-то порывался. По многим признакам я мог убедиться, что покровительство и опека императора Николая Павловича тяготили его и душили».

О порыве куда-то мы встречаем намеки, а то и прямые высказывания поэта. Внешние события опять подталкивают его. Над ним висит обвинение Новгородского уездного суда в «небрежном хранении рукописей». Легко переводимо на иностранный язык это выражение, смысл которого, однако, объяснить западному читателю нелегко. Пушкина снова допрашивали по делу о стихотворении «Андрей Шенье».

Поэт пускается в загул, чтобы разрядиться и хоть на время позабыть неприятности. Судьба сводит его со страстными женщинами. Возникает роман со сверстницей, Аграфеной Закревской, которая была к тому же любовницей Боратынского и Вяземского. Возобновляется связь с Елизаветой Воронцовой, которая только что вернулась с мужем из-за границы и остановилась в Петербурге. Для тайной корреспонденции Воронцова придумала себе псевдоним Е.Вибельман – отражение пушкинского к ней обращения «принцесса бель ветрил».

В стихах снова оживают образы Италии, удрать в которую ему не помог талисман, подаренный Воронцовой в Одессе. Поэт начинает и бросает писать стихи о крае, где редко падают снега и где блещет безоблачно солнце. А в стихотворении, посвященном вернувшейся из Италии Марии Мусиной-Пушкиной, он осыпает читателя целым каскадом неумеренных восторгов по поводу мест, в которых он никогда не бывал: это «волшебный край», «страна высоких вдохновений», «древний рай», «пророческие сени», «роскошные воды», «чудеса немых искусств» (III.53). «Не знаю, приеду ли я еще в Михайловское», – сообщает он соседке из Тригорского Осиповой. Не появиться никогда в собственном Михайловском, которое он любил, могло означать только один вариант его судьбы: отъезд.

От знакомых Пушкина не ускользнуло, что он серьезно, как никогда раньше, принялся вновь за изучение английского. Один из современников отмечал, что это единственное, чем он серьезно занимается: «Пушкин учится английскому языку, а остальное время проводит на дачах». М.Алексеев писал, что и весь следующий год поэт основательно занимался английским и стал достаточно свободно читать и переводить. Однако слова он произносил как по-латыни, то есть по буквам, чем потешал знающих язык. У Пушкина появляется еще интерес: к восточной религии и морали. Он достает перевод Корана и опять, как в ссылке на юге, читает его. Что касается стратегии, то Пушкин осуществляет ее с еще большей энергией, рассчитывая вскоре пожать плоды: чтобы потрафить власти, нет лучше способа, чем выказать свой патриотизм.

В конце 1827 года сочиняется одно из самых, на наш взгляд, неуместных стихотворений Пушкина «Рефутация г-на Беранжера» – хвастливо-патриотические вирши, обращенные к «мусье французу» о победе россиян над «нехристем». Прием, использованный в этих стихах, – обвинение иностранцев во всех смертных грехах и восхваление «наших». Иностранцы – нехристи, живодеры, блохи. Бить, стрелять и вешать их – подлинное наслаждение, и автор издевается над побежденными когда-то французами:

Ты помнишь ли, как были мы в Париже,

Где наш казак иль полковой наш поп

Морочил вас, к винцу подсев поближе,

И ваших жен похваливал да ёб? ( III .45)

Еще никто, кроме Пушкина, кажется, не гордился тем, что русская армия – это мародеры и насильники. И слова «как были мы в Париже» в устах того, кто сам-то был тогда ребенком, а в Париже и после не сумел побывать, звучат глуповато. Может, пародия? Нет, содержание стихотворения оставляет мало возможностей для такого прочтения. Думается, это часть хитро рассчитанной стратегии верноподданничества.

Из-за обилия матерщины нечего было и думать о напечатании стихотворения, но в устном распространении оно вызывало улыбку. А для воспитания патриотических чувств накануне войны все средства хороши. Время поправило Пушкина: он считал автором французской песни Беранже, но сочинил ее Дебро. Следом за «Рефутацией» пишутся стихи «Друзьям», которые автор немедленно поспешил представить на высочайшую цензуру. Пушкин пытается убедить всех в своей искренней любви к императору:

Нет, я не льстец, когда царю

Хвалу свободную слагаю:

Я смело чувства выражаю,

Языком сердца говорю. ( III .47)

Далее следует перечисление достоинств хозяина государства, восхваление его за честность, доброту, милости, заботу о России и даже за то, что «освободил он мысль мою». Стихотворение это – уже не восторги после возвращения из ссылки. Это поэтическое лизание того, что Владимир Даль называет в своем словаре местом, по которому у французов запрещено телесное наказание.

Пушкин перестарался. Предложение опубликовать это сочинение смутило царя, который, однако, не возражал против его распространения, так сказать, в самиздате, о чем Пушкину сообщил Бенкендорф. Не ожидал поэт и столь резкой реакции друзей. Павел Катенин при свидетелях обвинил Пушкина в прямой лести, и между старыми друзьями произошла ссора. Николай Языков писал еще более резко: «Стихи Пушкина «Друзьям» – просто дрянь». Пушкин между тем, как нам кажется, надеется, что лесть даст свои плоды. Какие-то намеки насчет заграницы властями действительно сделаны: позже князь Вяземский скажет, что были «долгие обещания».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: