Александр Нежный - Огонь над песками

- Название:Огонь над песками

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство политической литературы

- Год:1984

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Нежный - Огонь над песками краткое содержание

Александр Нежный — прозаик и публицист. Он окончил факультет журналистики МГУ, работал в газетах «Московская правда» и «Труд». Печатался в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Знамя», «Наш современник», «Звезда». Ему принадлежат три книги очерков и публицистики — «Дни счастливых открытий», «Берег раннего солнца», «Решающий довод».

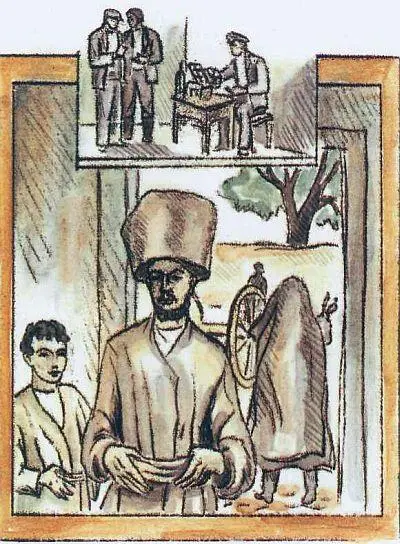

«Огонь над песками» — первая историческая повесть писателя, она посвящена Павлу Полторацкому, народному комиссару труда Туркестанской АССР. Действие происходит в Туркестане, в июле 1918 года, когда молодая Советская власть напрягала все силы, чтобы одолеть разруху, голод и ожесточенное сопротивление тайных и явных врагов.

Огонь над песками - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— От выстрела, — выслушав Дмитрия Александровича, задумчиво сказал Полторацкий, — пушка откатывает… Это и есть смерть в революции.

С сомнением покачал головой Ковшин, но промолчал. Молчали и остальные, и некоторое время слышен был в вагоне только деловитый стук колес, с неизменным постоянством кативших по направлению к великой реке здешних мест, к пустыням, где иногда возникал цветущий оазис, к городу Асхабаду, где разворачивались враждебные революции силы. И опять первым заговорил Константинопольский. Молчание давалось ему с трудом и, положив ногу на ногу и раскачивая стоптанным башмаком, он завел речь о жестоких требованиях, предъявляемых революцией к личной жизни революционера. Разумеется, oн не избежал свойственного многим соблазна сослаться на пример собственной жизни и с чувством сказал, что у него двое детей-малюток, что любимая его жена и верная подруга Бася ждет третьего… Ну, орел, восхищенно заметил по этому поводу Сараев, и все, в том числе н Дмитрий Александрович Ковшин, дружно рассмеялись — не только замечательному чадолюбию Константинопольского, но и тому, что уж очень не похож был он со своими впалыми, поросшими черной с проседью щетиной щеками, длинным, несколько сдвинутым набок носом и тощим телом на царя птиц и властелина небес. Константинопольский улыбался, показывая желтые, совершенно прокуренные зубы и передавал спутникам слова своего отца, сапожника, любившего говорить, что деты — это гвозди, которыми Яхве прибивает человека к вечности. Тут он снова свернул на Басю. Она узнала, что он вместе с Полторацким выезжает в Асхабад. Три телеграммы в один день получил он от нее с мольбами вернуться домой и не подвергать себя опасности. Помни о детях, телеграфировала Бася, о двух наших малютках и о третьем, которого мы ждем… Здесь, стукнул он кулаком в тощую грудь, сердце, а не кусок льда, и глуп тот, кто может подумать, что Константинопольский — холодный, бесчувственный человек. Его сердце никогда не выдерживало Баськиных слез… Что угодно, лишь бы не плакала! А она, верно, рыдала, эти телеграммы ему посылая… У него и самого блеснули на глазах слезы, однако в голосе прозвучала гордость. Да признаться, и было отчего, ибо в ответной телеграмме нежной и вместе с тем суровой рукой сообщал он Баське, что любит ее и детей, но что с политической платформы уйти не может и ради революционной России готов пожертвовать всем. В случае, если его сразит вражеская пуля, он просит Басю учесть последнюю волю мужа и отца и именовать новорожденного его, Константинопольского, именем, то есть Гришей.

Все слушали с сочувственным интересом, и только Самойленко проявил излишнюю трезвость, спросив вдруг: «А если девка?» «То есть… как это— девка?» — не без раздражения переспросил Константинопольский. «Как, как! А вот так — возьмет и девку тебе родит. Ее тоже Гришей прикажешь назвать?» — «А ну тебя! — отмахнулся Константинопольский. — Я вполне серьезно, а ты с шуточками…» Эта короткая размолвка нисколько не нарушила, однако, настроения, вызывающего желание не только слушать, но и быть услышанным. Перестук колес, в котором, несмотря на сугубую деловитость его, есть нечто завораживающее, беспредельность пространства и вечная красота мира, время, как бы едва ползущее и вместе с тем стремглав скатывающееся к ночи — все это чудесным образом снимает преграды и запреты, которые, будто вер-ги, носит в себе человек, и побуждает к откровенности. Задумчивым взором черных терпеливых глаз поровну наделяя каждого, вспоминал свою юность Гай Микиртичев — в особенности же тот летний день, когда его, семнадцатилетнего, в ту пору знавшего по-русски всего два слова: «конечно» и «хлеб», под горячую руку задержала в Тифлисе полиция… Был он спрошен: не революционер ли? — и, радостно улыбаясь, ответил: «Канэшна!» Разумеется, после такого решительного ответа тотчас распахнулись перед ним тюремные двери, из которых год спустя он вышел другим человеком. «Замечательный повод для размышлений о непредсказуемых поворотах судьбы», — заметил Дмитрий Александрович.

Общее настроение коснулось и сдержанного Матвеева, вздумавшего сказать несколько слов о начале своего революционного пути. Говорил он, наморщив лоб и довольно отрывисто, из чего возникало впечатление, что предварительно он как бы пишет в уме каждую фразу и лишь потом вслух читает ее. Выходило у него при этом так: «Получив боевое крещение революционера с детских лет от моей матери… известной по работе в Ташкентских мастерских… жившей на Синевой даче… среди рабочих… уходившей от отца с двумя моими сестрами с революционной целью… известной больше по имени Антонина Николаевна… я, формировавшийся в проклятую столыпинскую погоду…» Вслед за ним принялся было вспоминать и Сараев: пятнадцатый год, Баку, Союз печатников, в начале войны разгромленный охранкой и теперь в значительной степени усилиями Полторацкого собиравшийся заново, — но тут потянулись за окном домишки, затем привокзальные строения, послышался гудок паровоза, и поезд стал замедлять ход.

Это был Катта-Курган, станция, где по расписанию полагалось стоять всего пятнадцать минут. Однако пятнадцать минут растянулись на целый час, что само по себе было неприятно — как очевидное проявление хаоса, перед грубым напором которого не устояло и некогда знаменитое своей пунктуальностью железнодорожное царство. Впрочем, бог с ней, с пунктуальностью! Опасности куда более грозные выявились на перроне Катта-Кургана — по слову Дмитрия Александровича Ковшина, приоткрылся здесь тот же хаос, только проникший в умы и обуявший сердца. Константинопольский выразился иначе. «Преддверие» — так определил он смысл происшедших событий, тревожный отсвет бросавших на весь дальнейший путь чрезвычайной мирной делегации. В самом деле: едва остановился у перрона поезд, как с глухим ропотом кинулась к вагону и обступила его толпа. Лица были исступленные, яростные, особенно одно — изможденное, с трясущимися, совершенно белыми губами… Кричали тоже с яростью, от собственных криков распалялись еще больше. Полторацкий слышал: «Вот они, комиссары… такая мать!! Куды они тайну свою охрану попрятали, а?! Робя, в соседний вагон слазить надо б, а вдруг она там! Эшелонов… эшелонов за вами сколь идет, чтоб неповинных рабочих давить?! С-с-суки…» Пронзительный вопль раздался, толпа вздрогнула и недобро затихла. «Ташши их наружу, ребята! С Фроловым свиданку им учиним!» — «Э-э, да тут под турахом многие», — хладнокровно заметил Матвеев и, накинув пиджак, вышел из вагона. Вышел вслед за ним Сараев, решительным движением руки остановив Полторацкого: «Погоди, Павел. Без тебя разберемся». Полторацкий сел, опустив голову. Давно так скверно не было на душе! Угнетала не опасность, нет, хотя вполне к ней привыкнуть нельзя; угнетало и унижало другое: не с той, не с привычной стороны подступала она сейчас к нему и к его спутникам. Кто у вагона толпился? Кто бушевал? Кто в помрачении уже и крови требовал — их крови и жизни? Вот то-то… Пусть железнодорожники, пусть белая кость туркестанского пролетариата, но ведь не Павел Петрович, бывший сосед и враг, не Зайцев, шедший войною, не Калягин, оружие скупавший для мятежа, не юноша-мичман, пулю в лоб Полторацкому посуливший, — рабочие требуют сейчас у Матвеева и Сараева, чтоб как на духу сказали, зачем центральная власть послала в Асхабад своих представителей. «Ни в коем разе далее их не пущать!» — кричал кто-то, однако некоторая неуверенность, оглядка, так сказать, слышна уже была в голосе, и Матвеев, эту слабину почуяв, отбривал лихо: «Да пошел ты… Кеша, — уже кого-то по имени называл он, — ты на меня не дыши, мне закусывать нечем. Едем мирным путем восстанавливать в Асхабаде порядок!» Именно: рабочие. Стало быть, непрочна еще в Туркестане республика, коли по навету, по слуху ползучему, по лжи, каким-нибудь подполковником измыслеиной, могут свою же власть заподозрить в измене тому, что в октябре семнадцатого утвердили… А раз еще непрочна, то первый, горький и страшный вопрос себе задай, Полторацкий Павел, народный комиссар: твоей вины в том нет ли? «Власть молодая и вы молодые… Но учитесь!» — Шилов Петр Прокофьевич, несколько дней назад к нему приходивший, так сказал и пальцем пристукнул. Вот где боль, отчаяиие и мука, — если Шилов ему не поверит… Он поднял голову. Дмитрий Александрович с сочувствием смотрел па него. «Хаос, Павел Герасимович. Хаос, толпа и демон разрушения». — «Толпа? Нет, это не толпа. Это…» — недоговорив, махнул рукой Полторацкий.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: