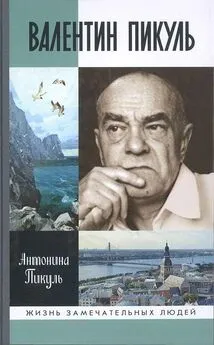

Валентин Пикуль - Тайный советник

- Название:Тайный советник

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Пикуль - Тайный советник краткое содержание

Исторические миниатюры Валентина Пикуля – уникальное явление в современной отечественной литературе, ярко демонстрирующее непревзойденный талант писателя. Каждая из миниатюр, по словам автора, «тоже исторический роман, только спрессованный до малого количества».

Тайный советник - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Генрих Афанасьевич поднес жене скромный флакон с новыми духами.

– Спасибо. Надеюсь, ты придумал им название?

– Какой же композитор выносит на суд публики симфонию, не именуя ее? Понюхай, это – «Персидская сирень».

Духи с таким названием обошли все европейские столицы, завоевывая золотые медали на выставках, признанные чудом мировой парфюмерии… Брокар печально признался жене:

– Неужели это мой последний аккорд?

Всем обязанный щедротам России, Брокар хотел бы, наверное, расплатиться с нею за все то доброе, что получил на родине жены и своих детей. Думается, поэтому он и сам отвечал добром на труд рабочих фабрики «Брокар и К°», часто жертвовал немалые деньги на развитие русской археологии, делал богатые вклады в Общество московских библиографов.

Человек скупой, как и все французские буржуа, Генрих Афанасьевич не жалел денег ради обогащения своих коллекций.

Конечно, его картинная галерея никак не могла равняться по своей ценности с собраниями Третьякова или Щукина, но все-таки полтысячи полотен старых мастеров фламандской, голландской и русской школы – это ведь тоже не пустяк!

Брокар самоучкой развивал свой вкус, сам определил свои исторические интересы и не упускал случая приобрести старинный шифоньер французской королевы, ценную инкунабулу или чашку мейсенского фарфора. Известный в кругу антикваров, он собрал витрину дамских и мужских серег XV века, редкостные миниатюры на кости и виды старой Москвы, скупал гобелены и ткани, у него были даже фрески из Пале Рояля, часы и табакерки разных времен, набор дамских вееров и кошельков, уникальный хрусталь и стекло русских фабрик.

Генрих Афанасьевич не держал собранную им сокровищницу взаперти, ежегодно он открывал двери своего дома, чтобы она была доступна для публичного обозрения. Наконец, в конце XIX века Брокар устроил в Торговых рядах старой Москвы выставку картин своей галереи и предметов искусства прошлого, открытие которой В. А. Гиляровский почтил восторженными стихами.

Выставка заняла несколько громадных помещений, а знатоки искусств не раз удивлялись:

– Бог мой! Да тут есть такие редкости, достойные найти место даже в императорском Эрмитаже…

Эта выставка и стала последним, заключительным аккордом в душистой симфонии жизни славного парфюмера Брокара.

В декабре 1900 года он скончался и – мертвый – вернулся на родину, погребенный в усыпальнице местечка Провэн…

Сейчас на концертах часто звучит музыка старинных времен, давно угасших; старейшие моды одежды и дамских причесок иногда причудливо возрождаются в новых модах нашего времени, и вот я думаю: не воскресить ли нашим парфюмерам забытые рецепты духов и благовоний Брокара, какими восхищались наши молоденькие прабабушки?

А на флаконах с духами следовало бы ставить не только название фирмы, но имена авторов духов, чтобы мы знали их, как знаем имена композиторов, писателей и художников.

Будем помнить: духи для женщины – это герб ее красоты, ее привычек, ее характера, ее чудесных капризов.

Будем же уважать женщину с гербом!

Духи создают образ привлекательной женщины, желающей любить и быть любимой. Недаром же еще в древнейшем Шумерском царстве красавицы имели духи по названию: «Приди, приди ко мне…»

Разве это слова? Нет, это ведь тоже музыка…

Были у нас генералы от инфантерии, от кавалерии, от артиллерии, а вот Сергея Николаевича Шубинского хотелось бы назвать генералом от истории. Об этом человеке я вспоминаю каждый раз, когда речь заходит о необходимости общенародного журнала для пропаганды исторических знаний.

Шубинские со времен Годунова сами делали историю службою в войсках, но вряд ли задумывались об истории. Незаметные дворяне, они довольствовались чинами прапорщиков или поручиков. Сереже Шубинскому было три года, когда умер отец, и его приютила замужняя сестра Анечка. Потом мальчика отдали в московский Дворянский институт; здесь его полюбил Петр Миронович Перевлеский, сын дьячка, выбившийся в педагоги.

Сергей Николаевич даже в старости не забыл о нем:

– Он преподнес мне грамматику, как пышный букет цветов, на его уроках даже синтаксис заиграл музыкой, а запятые плясали с точками под литавренный грохот восклицательных знаков. От Петра Мироновича я впервые постиг любовь к живой русской речи, имена Ломоносова, Фонвизина, даже осмеянного в потомстве Тредиаковского стали для меня святы…

Юный Шубинский служил в Москве мелким чиновником, когда грянула Крымская война. Порыв всенародного патриотизма вынес его из опостылевшей канцелярии, и в Гренадерском полку появился новый подпрапорщик. Крымская кампания завершила зловещую диктатуру Николая I, разгул бюрократии и казнокрадства. Было решено обновить прорвавшееся интендантство, призвав молодых грамотных офицеров, которые не потащат сапожную кожу со складов, не стянут из солдатского котла мясной приварок. В число этих честных людей попал и Шубинский, вскоре получивший чин штабс-капитана.

Вспоминая о том времени, он морщился, сознаваясь, что не доверяет бухгалтериям, не любит интендантов:

– Это публика любого черного кобеля отмоет добела. Уж я-то насмотрелся всякой цифровой эквилибристики…

Жизнь в столице была дорогая. Сергей Николаевич жил скудно, приучив себя беречь каждую копеечку. А соблазнов, как назло, было предостаточно, даже голова шла кругом, стоило услышать музыку шантанов на «Минерашках», но билет туда недешев… Когда он, уже маститый старец, восседал в кабинете главного редактора, молодежь выпытывала у него:

– Сергей Николаевич, а как в литературе вы оказались?

– Стыдно сказать, в литературу я проник с черного хода. Был у меня приятель, пописывавший в газеты всякую чепуху на злобу дня. Но все фельетонисты получали бесплатный пропуск в театры и места увеселений. Соблазнительно! Еще как… Приятелю надо было съездить в провинцию, а он боялся, что в редакции его место займут другие. Вот и говорит он: «Пока меня не будет, ты валяй за меня фельетоны, но ставь под ними мое имя, а гонорар, черт с тобой, забирай себе!»

– И вы согласились?

– Конечно. Вернулся мой приятель, и я стал писать уже под своим именем. Тоже фельетоны. А фельетонами тогда называли все – даже очерки о политике Бисмарка считали фельетонами. Но вот беда: меня никто не печатал. А коли тиснут, так потом у кровососа-издателя гонорара недоплачешься. Страшно вспомнить, как намучился. Но понадобилось время, чтобы самому понять: беллетрист из меня не получится. Из меня мог выйти только популяризатор русской истории… Обновление России реформами вызвало небывалый интерес к ее прошлому. Однако издавна цензура держала историю на замке, даже о Николае I писать не разрешали, историки ограничивали себя дифирамбами Петру I и панегириками Екатерине II. Надо было развеять мрак былого над могилами предков, и в историю, как это ни странно, ринулись офицеры: Карнович, Щебальский, Семевский, Хмыров… Шубинский вспоминал – «Слушая их рассказы о вычитанном, я тоже пристрастился к русской истории…, преимущественно XVIII века». Тогда же начал собирать библиотеку, ежедневно навещая «толкучие рынки».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: