Сергей Львов - Гражданин Города Солнца. Повесть о Томмазо Кампанелле

- Название:Гражданин Города Солнца. Повесть о Томмазо Кампанелле

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Политиздат

- Год:1979

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Львов - Гражданин Города Солнца. Повесть о Томмазо Кампанелле краткое содержание

Сергей Львов — критик, публицист и прозаик. Ему принадлежат многочисленные статьи о советской и зарубежной литературах, опубликованные в периодике, публицистические статьи, составившие сборники «Сердце слышит» и «Еще один экзамен», художественно-публицистические книги для детей — «Откуда начинается путешествие» и «Можно ли стать Робинзоном», рассказы и повести — «Город не спит», «Пятьдесят строк в номер» и другие.

Писатель работает также в историко-биографическом жанре, он написал книги: «Огонь Прометея» — рассказы из истории и истории литературы, «Эхо в веках» — очерки из истории книг и из жизни писателей, «Питер Брейгель» и «Альбрехт Дюрер» — жизнеописания великих художников.

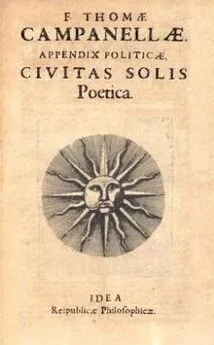

Повесть «Гражданин Города Солнца» посвящена выдающемуся итальянскому революционеру и мыслителю Томмазо Кампанелле (1568–1639), автору знаменитого «Города Солнца» — трактата о справедливом и разумном государстве. Значительную часть жизни он провел в застенках инквизиции, но не сломился и не смирился, а продолжал мыслить и творить; исключительное мужество, яркость и цельность этого характера вызывают интерес и сочувствие к его героической судьбе.

Гражданин Города Солнца. Повесть о Томмазо Кампанелле - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Прочие подследственные немедленно почувствовали — в процессе произошла роковая перемена. Напрасно старались они вести себя так, как их учил Кампанелла, напрасно твердили, что оклеветаны, что заговора не было. Им в ответ читали выдержки из ответов Мавриция. Многие поколебались.

Воздвигнутая Кампанеллой твердыня защиты рушилась. А о нем словно забыли. Его все не вызывали и не вызывали на допрос. Чувства бессилия и тоски терзали душу. Он ничего не мог сделать, чтобы заставить Мавриция замолчать. Ничего. В эти дни Кампанелла написал еще одно стихотворение. Об отступнике и предателе. Он назвал его «Мадригалом»! «Мадригал» был обращен к тому, чье мужество он еще недавно славил, — к Маврицию. В неистовых словах он называл его презренным погубителем друзей, сравнивал с предателями, о которых пишется в книгах древних, предрекал ему позорнейшую смерть и вечные муки. От них не откупишься покаянием. Стихи клокотали яростью. Они призывали позор на голову Мавриция, но ничего изменить не могли — и Кампанелла знал это. Их даже не удается передать Маврицию! А если бы и удалось? Но если бы он не написал этого мадригала, гнев разорвал бы его сердце. Как знать, может быть, эти страшные строки остановят кого-нибудь из заговорщиков, кто колеблется, не пойти ли по пути Мавриция?

Разговоры о несостоявшейся казни в Неаполе скоро затихли. Город праздновал Рождество и не вспоминал о тех, кто томится в Кастель Нуово. Мало ли тюрем, мало ли арестантов в них? Обо всех думать — голова развалится.

После Рождества процесс пошел стремительно. Тому были две причины: показания Мавриция и наконец достигнутое соглашение между папой и вице-королем. Климент VIII соизволил согласиться на то, чтобы трибунал в Неаполе занимался делами духовных лиц, замешанных в заговоре. В его сложных отношениях с испанской короной нужны взаимные уступки. Было дано понять, что любые утверждения бунтовщиков о будто бы обещанной им поддержке Ватикана следует, с одной стороны, отметать как ложь, с другой — рассматривать как преступную клевету на папский престол. В состав суда были введены представители папы — апостолические комиссарии. Они должны были возглавить следствие против заговорщиков из духовенства и вынести окончательный приговор по их делу. А приговор был предрешен. Апостолические комиссарии получили от папы негласное предписание, чтобы все духовные лица, покушавшиеся на власть испанского монарха над итальянскими землями, независимо от того, признаются ли они в злом умысле или будут изобличены показаниями других, были переданы в руки светских властей. Церковь от них отступится, умоет руки…

Папский нунций, назначенный апостолическим комиссарием, Якопо Альдобрандини гордился своей принадлежностью к Святой Службе. Разве не был создателем инквизиции основатель ордена, к которому он принадлежал, — святой Доминик? Впрочем, существуют авторитеты, полагающие, что первым инквизитором был Господь бог. Он судил Адама и Еву за их грех, судил втайне, почему отныне все инквизиционные процессы также ведутся тайно.

Так в Неаполе составился необычный трибунал: из светских судей, которые вели процесс с самого начала, и из представителей церкви, включенных в него позднее. Поговаривали, что Альдобрандини представлял интересы Ватикана, а Пьетро де Вера, хоть и утвержденный тоже его святейшеством, был тайным ставленником вице-короля. С того момента, как в процесс были официально включены дела заговорщиков из духовенства, он сразу стал процессом не только об измене, но и о ереси, трибунал — наполовину светским судом, наполовину судом инквизиционным. Юристы следили за ходом процесса с великим интересом: здесь все, от подсудности до возможного приговора, давало повод для разномыслия. Что для одних — страдание, кровь, горе, для других — служба, путь к чинам и наградам, для третьих — материал для изучения…

Судьи необычного трибунала не расходились в представлениях о своих правах, основанных на особенностях самого совершенного в их глазах процесса — процесса инквизиционного. В таком процессе обвинитель выступал одновременно и судьей. И следователем. Кто посмеет поставить под сомнение мудрость такого порядка?

Инквизитор — лицо духовное, потому беспристрастное. А коль это так, его нельзя стеснять никакими правилами. Допрашивая и вынося приговор, он заботится единственно об установлении истины и о спасении души грешника. Он борется не против него, а за него, за его вечное благо! Поскольку инквизитор ведет суд в интересах веры, он может не предоставлять обвиняемому слова в собственную защиту, не давать ему права на апелляцию и отсрочку. Члены трибунала смотрели на обвиняемых как на виновных. На подобном предположении строились любой инквизиционный и подражающие ему светские процессы. Пока речь шла лишь о заговоре, возможны различия в отношении разных лиц. С той минуты, как высказано обвинение в ереси, все ясно. Апостолические комиссарии помнили и ценили мудрое суждение одного из инквизиторов прошлого. Он сказал, что обвиненного в ереси никоим образом нельзя выпускать на свободу. Если кто-либо сознается, что он еретик, но не раскается, его надо препоручить светской власти, чтобы та предала его смерти. Если он будет упорствовать, отрицая свою вину, его следует изобличить свидетельскими показаниями, а затем передать светской власти для казни. Если же он не станет упорствовать и раскается в своей ереси, его надо подвергнуть пожизненному тюремному заключению за вину, которую он сам признал.

Авторитеты Святой Службы выработали наставления, которые подробно указывали тем, кто впервые вступил на славную и многотрудную должность инквизиционного судьи, как вести следствие. Наставления до мелочей предусматривали словесные ухищрения, какими легко сбить с толку обвиняемого. Они советовали, сообразуясь с особенностями человеческой природы, поочередно запугивать и обнадеживать и, если это нужно для блага святого дела, обманывать обвиняемого. Следователю рекомендовалось считать то, что предстояло доказать, доказанным. Не спрашивать, например, обвиняемого, еретик ли он, он может ответить: «Нет!», а сразу ошеломить его вопросом, сколько раз он высказывал свои еретические взгляды. Не спрашивать, знаком ли он с еретиками, а задавать вопрос: где и когда он встречался с еретиками. В качестве полезного приема советовалось во время допроса перелистывать дело, даже если в нем нет записей, касающихся допрашиваемого, а затем резко и неожиданно сказать, что он лжет: то, как все обстояло в действительности, здесь записано черным по белому. Тяжек труд инквизиторов, и не обойтись в нем без указаний мудрых предшественников. А они советуют во время допроса иной раз просто взять в руки чистый лист бумаги и делать вид, что читаешь по нему все, что, как дословно писалось в одном из таких наставлений, «может ввести обвиняемого в обман», будто о его вине уже все известно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: