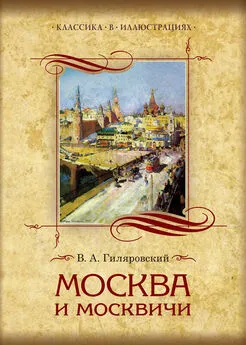

Александр Дроздов - Первопрестольная: далёкая и близкая. Москва и москвичи в прозе русской эмиграции. Т. 1

- Название:Первопрестольная: далёкая и близкая. Москва и москвичи в прозе русской эмиграции. Т. 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Русскій міръ

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-89577-066-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Дроздов - Первопрестольная: далёкая и близкая. Москва и москвичи в прозе русской эмиграции. Т. 1 краткое содержание

Первое в России издание, посвящённое «московской теме» в прозе русских эмигрантов. Разнообразные сочинения — романы, повести, рассказы и т. д. — воссоздают неповторимый литературный «образ» Москвы, который возник в Зарубежной России.

В первом томе сборника помещены произведения видных прозаиков — Ремизова, Наживина, Лукаша, Осоргина и др.

Первопрестольная: далёкая и близкая. Москва и москвичи в прозе русской эмиграции. Т. 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В своих дьявольских распрях князья не останавливались ни перед чем и скоро привыкли смотреть на Золотую Орду как на верховного судию в этих распрях и часто водили татар на своих недругов. Великий князь владимирский Андрей Ярославич, зять Данилы Романовича Галицкого, вероятно, заодно с тестем, мечтал уже в XIII веке о свержении ига, но нашлись свои же изменники, которые донесли об этом в Орду, и Андрей, после проигранной битвы с татарами, должен был бежать сперва в Новгород, а потом к шведскому королю. Посылку на Володимир татарских полчищ современники приписывали проискам Александра Невского, который в это время был в Орде. И действительно: он воротился оттуда с ярлыком на владимирское княжение, и духовенство встретило его у Золотых ворот с великим торжеством… Непонятно вёл себя и прославленный Калита. Когда в 1327-м тверичи со своим князем Александром напали на ордынского посла Чолхана и сожгли его в доме вместе со всей свитой его, Калита поскакал скорее в Орду с докладом об этом событии. Хан пришёл в ярость, дал ему пятьдесят тысяч войска, и Иван страшно опустошил Тверское княжество. В следующем году Иван получил за труды великое княжение и право собирать по всей Руси дань для татар. Это имело несколько неожиданные последствия: великие князья скоро навострились из собранной дани часть откладывать в свою казну, и таким образом постепенно собрались средства на борьбу с татарами.

Боярство иногда совсем отказывалось выезжать на службу к великому князю, на брань, а то хоть и выезжали, но «крепко за веру христианскую не стоят и люто против недруга смертною игрою не играют, тем Богу лжут и великому государю». Святители тоже чрезвычайно охотно бегали от поганых и приговаривали: «Несть бо греха еже бегати бед и напастей», — и старательно подбирали из Святого Писания примеры спасительности такого бегства.

Простой народ тоже большею частью предпочитал возить на себе баскаков, чем сбросить их. При татарских нашествиях народ большею частью бунтовал и требовал, чтобы вящие не бегали, а запирались вместе с ним, а ежели они всё-таки бежали, то он грабил их и, разбив их погреба, упивался винами заморскими, а по пути забирал на память кубки серебряные и стеклянные — стекло ценилось тогда весьма дорого. Правда, бывали иногда одиночные восстания. В 1262-м сразу, по звону вечевых колоколов, поднялись Володимир, Ростов Великий, Суздаль, Ярославль, Переяславль Залесский и выгнали от себя татарских сборщиков, а многих и перебили. В числе погибших был и отец Зосима: сперва был он монахом, потом изволением Божиим перешёл в магометанство, сделался сборщиком дани и мучил людей не хуже татар. Его тело выбросили псам.

Разложение души народной было налицо. Только этим и объясняется страшная продолжительность ига татарского. «Посмотри на поганых, — говорит обличитель-современник, — они не знают истинного закона Божия, но они не убивают и не грабят своих, не клевещут на них, не крадут у них, поганый не продаст брата своего. А если кого постигнет такая беда, то выкупят его и ещё дадут ему на первое обзаведение. Если они найдут потерянную вещь, они объявляют об этом на торговой площади. Мы же, православные, преисполнены неправды, зависти, немилосердия: братью свою ограбляем, убиваем, в погань продаём. Обидами, завистью, аще бы можно, снели бы друг друга, да Бог боронит». Весьма характерно, что в обличениях этих нет ни единого слова о причинах такого морального упадка народа…

Но Бог всё же не покидал совсем Своего христоименитого царства Московского. В Орде началась и шла, всё усиливаясь, «великая замятия». Точно насмотревшись на деяния русские княжьи, владыки Орды, упоённые властью и богатствами, очень скоро променяли шум опасных битв на удобства роскошного дворца и гарема и в борьбе за эти маленькие удобства начали у себя кровавую игру головами. Ханы свергали один другого с трона, резали, как баранов, своих ближайших родственников и заливали безбрежные татарские владения татарской кровью. Поэтому Русь скоро почувствовала некоторую «ослабу от насилья бесерменского», подняла голову и увидала, что на свете, несмотря ни на что, жить ещё как будто можно…

И вот великий князь московский Дмитрий, «наострив сердце своё мужеством», вдруг поднялся на решительный бой. Хотя он всюду разослал гонцов с грамотами, призывающими на общее дело, удельные князья не торопились принять участие в его предприятии. Не менее татар князья боялись усиления Москвы. Напрасно митрополит московский Алексий грозил князьям-отступникам своим святительским проклятием, те сидели по запечьям: они по опыту знали, что если один святитель предаст их проклятию, то другой святитель в подходящий момент проклятие это снимет и предаст проклятию проклинающего. Несмотря на отступничество, московская рать — такой по количеству Русь ещё не видала — двинулась на Дон, встретилась там с врагом, и грянул кровопролитнейший бой на Куликовом поле. Со стороны Москвы легло около ста тысяч. Но казённая история охотно об этом умалчивает — было в рядах русской рати немало и изменников, которые покинули поле битвы, когда рать изнемогала, и только неожиданный удар из засады волынца Дмитрия Боброка — он был «воевода нарочит и полководец изящен и удал зело» — спас русское дело.

Татары были разбиты наголову. Великий князь получил прозвище Донского. Русь радостно вздохнула. Но татары вскоре оправились и снова поднялись на Русь. Напрасно призывал опять великий князь московский всех на общее дело: князья и бояре отказались сесть на конь, и Тохтамыш осадил Москву. Силой взять её было трудно, да, увы, и не нужно: два суздальских князя, ближайшие родственники Дмитрия Донского, помогли татарам взять Кремль обманом. В резне погибло до двадцати тысяч москвитян, да столько же угнали татары в полон. Москву сожгли, а за ней сожгли Володимир, Звенигород, Можайск, Юрьев, Дмитров, Боровск, Рузу и Переяславль. Русь снова оказалась под пятой завоевателя — и даннические отношения возобновились.

Но на победителя Тохтамыша поднялся в Орде Тимур — Тамерлан, — сверг его, и сыновья Тамерлана, поздравляя родителя с победой, осыпали его, по татарскому обычаю, горстями драгоценных камней. В поисках славы и добычи Тамерлан пошёл опять на Москву. Москвитяне, как и полагается, послали во Владимир за чудотворной иконой Богородицы. И в тот самый день, как прибыла икона в Москву, се случилось великое чудо: Тамерлан, уже вторгшийся в Рязанскую землю, вдруг увидел во сне огромную гору, с которой шли святители с золотыми жезлами, угрожая ему, а над святителями стояла в воздухе жена в багряных ризах со множеством воинства, которая люто останавливала Тамерлана. Он в ужасе проснулся, закричал, затрясся и сейчас же повелел своим полкам повернуть назад.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: