Рюрик Ивнев - У подножия Мтацминды

- Название:У подножия Мтацминды

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Советский писатель

- Год:1981

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рюрик Ивнев - У подножия Мтацминды краткое содержание

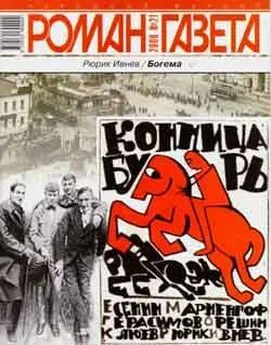

Рюрик Ивнев, один из старейших русских советских писателей, делится в этой книге воспоминаниями о совместной работе с А. В. Луначарским в первые годы после победы Октябрьской революции, рассказывает о встречах с А. М. Горьким, А. А. Блоком, В. В. Маяковским, В. Э. Мейерхольдом, с С. А. Есениным, близким другом которого был долгие годы.

В книгу включены новеллы, написанные автором в разное время, и повесть «У подножия Мтацминды», в основе которой лежит автобиографический материал.

У подножия Мтацминды - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

После небольшой паузы добавил, опять заулыбавшись:

— А знаешь, все–таки это приятно. Но ведь в этом нет ничего дурного. Каждый из нас утверждает себя, без этого нельзя. Афиша ведь — это то же самое, если бы ты размножился и из одного получилось двести или… сколько там афиш бывает? Триста или больше?

Спустя некоторое время я поделился с ним моими огорчениями, что мои друзья и знакомые отшатываются от меня за то, что я иду за большевиками. Вот, например, Владимир Гордин, редактор журнала «Вершины», любивший меня искренне и часто печатавший мои рассказы, подошел ко мне недавно на лекции и сказал: «Так вот вы какой оказались? Одумайтесь, иначе погибнете!»

— А ты плюнь на него. Что тебе, детей с ним крестить, что ли? Я сам бы читал лекции, если бы умел. Да вот не умею. Стихи могу, а лекции — нет.

— Да ты не пробовал, — сказал я.

— Нет, нет, — ответил Есенин с некоторой даже досадой, — у меня все равно ничего не получится, людей насмешу, да и только. А вот стихи буду читать перед народом.

Вдруг он громко рассмеялся.

— Вот Клюева вспомнил. Жаловался он мне, что народ его не понимает. Сам–де я из народа, а народ–то меня не понимает. А я ему на это: да ведь стихи–то твои ладаном пропахли. Больно часто ты таскал их по разным «церковным салонам».

— А он?

— Обозлился на меня страшно.

В другой раз Есенин рассказал мне о своей встрече с Георгием Ивановым.

— На улице. Подошел ко мне первый. «Здравствуйте, Есенин». Губы поджал и прокартавил: «Слышали, ваш друг Ивнев записался в большевики? Ну что же, смена вех. Вчера футурист, сегодня — коммунист. Даже рифма получается. Правда, плохая, но все же рифма…» Язвит, бесится. Я ему отвечаю: «Знаете что, Георгий Иванов, упаковывайте чемоданы и катитесь к чертовой матери». И тут вспомнил слова Клюева и ляпнул: «Ваше времечко прошло, теперь наше времечко настало!» Он все принял за чистую монету и отскочил от меня, как ошпаренный кот.

Когда сейчас вспоминаешь о событиях и встречах того времени, некоторые из них кажутся бесконечно далекими, а некоторые такими близкими, будто они произошли вчера. Многие дружеские связи, давно забытые, тогда были крепкими, и рвать их было все–таки больно, и поддержка такого друга, каким был Есенин, в ту пору была гораздо значительнее и глубже, чем может показаться теперь.

Другая поддержка была для меня со стороны еще более «аполитичного» поэта, чем мы, Осипа Мандельштама. Меня это особенно радовало в то время. Он не отшатнулся от меня, подобно Владимиру Гордину, Георгию Иванову и многим другим, а всегда сочувственно улыбался при встречах, будучи на несколько голов выше обывательских мнений и предрассудков.

Есенин и Мандельштам, два противоположных по духу поэта той поры, сходились в отношении сочувствия зарождающейся Советской власти.

Вспоминая об этих незабываемых днях, ставших историческими, не могу умолчать и о моем друге Николае Бальмонте, который оказался дальновиднее и прогрессивнее своего знаменитого отца. Молодой пианист Бальмонт не только поддерживал меня духовно в это переломное время, но бывал со мной вместе на всех большевистских митингах и лекциях.

В самом начале марта 1918 года Москва была объявлена столицей нашего государства. Нарком по просвещению А. В. Луначарский назначил меня своим секретарем–корреспондентом в Москву, куда я и выехал 7 марта. Одновременно редакция газеты «Известия», в которой я сотрудничал, поручила мне быть ее корреспондентом в Москве.

Таким образом, петербургский период моей жизни закончился, но встречи с Есениным возобновились, точно не вспомню, через сколько месяцев, но во всяком случае очень скоро: Есенин оказался тоже в Москве.

Еще в 1914—1915 годах я вел переписку с тремя московскими поэтами, с которыми лично не был знаком, — Сергеем Бобровым, Николаем Асеевым, пригласившими меня сотрудничать в издательство «Центрифуга», и с Вадимом Шершеневичем, издавшим книгу моих стихов «Пламя пышет» (1913) в своем издательстве «Мезонин поэзии».

Вадим Шершеневич, узнав, что я еду в Москву, просил меня остановиться у него. Я воспользовался его приглашением и первые дни по приезде в Москву прожил у него на Крестовоздвиженском, до получения собственной комнаты в Трехпрудном переулке.

Вскоре по приезде в Москву я познакомился с Анатолием Мариенгофом (он работал тогда в издательстве ВЦИК техническим секретарем К. С. Еремеева [8] Константин Степанович Еремеев (1874—1931) — старый большевик. В 1918—1920 годах был директором издательства ВЦИК.

).

Я часто бывал в издательстве, так как знал Еремеева еще по Петербургу; в 1912 году он был членом редколлегии газеты «Звезда», в которой печатались мои стихотворения [9] «Поэзия в большевистских изданиях 1901—1917». «Советский писатель» (Ленинградское отделение, 1967), стр. 192, 195.

.

Бывая у Еремеева, я познакомился ближе с Мариенгофом и узнал от него, что он «тоже пишет стихи». Не помню, как познакомились с Есениным Мариенгоф и Шершеневич, но к 1919 году уже наметилось наше общее сближение, приведшее к опубликованию «Манифеста имажинистов». Если бы в то время мы были знакомы с творчеством великого азербайджанского поэта Низами [10] Низами Гянджеви; перевод на русский язык его произведений был осуществлен частично в 1941 году и полностью в 1956 году.

мы назвали бы себя не имажинистами, а «низамистами», ибо его красочные и яркие образы были гораздо сложнее и дерзновеннее наших.

Не буду останавливаться подробно на всем, что связано с возникновением школы имажинистов, так как об этом написано довольно много воспоминаний и литературоведческих исследований. Скажу только, что меня лично привлекла к сотрудничеству с имажинистами скорее дружба с Есениным, чем «теория имажинизма», которой больше всего занимались Мариенгоф и Шершеневич. В 1971 году вышла в свет в издательстве «Наука» книга «Поэзия первых лет революции». В ней, в разделе об имажинизме, есть много неточностей, вызванных тем обстоятельством, что многие факты не могли быть известны авторам по той простой причине, что часть из них была в свое время опубликована, но стала достоянием различных архивов, а часть еще совсем не опубликована. В частности авторы книги утверждают, что «имажинисты (подразумеваются все имажинисты. — Р. И.) составляли оппозицию к левому крылу футуризма во главе с Маяковским» (стр. 110).

Если бы они (то есть авторы книги) были знакомы с моей полемикой с Вадимом Шершеневичем (его статьи печатались в газете «Утро России», а мои статьи — в газете «Анархия») [11] Хранится в музее Маяковского. Помечено: «Статья Р. Ивнева «Стальной корабль». М., газета «Анархия»», 1918, № 31.

, где я выступал в защиту Маяковского от нелепых нападок Шершеневича, то они, несомненно, упомянули бы об этом и, вероятно, добавили бы, что не все имажинисты были в оппозиции к Маяковскому. Кроме того, авторы книги не потрудились просмотреть все советские газеты, выходившие в то время. Иначе они обратили бы внимание на то, что один из имажинистов печатал в советской прессе стихи и статьи, более близкие к революционному духу Маяковского, чем к теоретическим утверждениям своих коллег по имажинизму. Это навело бы их на мысль о более глубоком психологическом анализе тогдашних литературных школ и дало бы повод рассматривать тогдашние взаимоотношения имажинистов с более правильной точки зрения.

Интервал:

Закладка:

![Рюрик Ивнев - Кричащие часы [Фантастика Серебряного века. Том I]](/books/1091871/ryurik-ivnev-krichachie-chasy-fantastika-serebryanogo.webp)