Валентина Лелина - Мой Петербург

- Название:Мой Петербург

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Журнал «Нева», Летний сад

- Год:1999

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-87516-156-6, 5-89740-032-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентина Лелина - Мой Петербург краткое содержание

В книгу В. Лелиной — петербургского поэта и эссеиста, вошли миниатюры, посвящённые родному городу. Поэтический, отстранённый взгляд автора позволит читателю по-новому взглянуть на самые обыденные, вечные явления жизни Петрова града.

Издание доставит удовольствие всем ценителям трёхсотлетней культуры северной столицы и может быть полезна для изучающих его историю.

Фотографии В. Давыдова.

Мой Петербург - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Летопись этих скитаний продолжила эвакуация во время блокады Ленинграда. Горожане увозили с собой частичку своего города. Рассеянные по пространствам России, по свету, они оставались невидимо связанными со своим городом.

В редакции журнала «Нева» рассказывали, что, когда он был ещё всесоюзным, самое большое число его подписчиков находилось за Уральским хребтом. Такая потребность была в связи с городом, в ощущении его пульса, дыхания.

Многое уходит безвозвратно, что-то возвращается. Опять в Петербурге звучит иностранная речь, возрождаются этнические землячества и союзы, открываются национальные общества, школы, театры. Петербург, как и во все времена, принимает странников. Когда в трамваях и в автобусах услышишь раздражённое: «понаехало тут всяких…» — можно возразить, что здесь все понаехали и, слава Богу, едут еще. И всё-таки существует эта «странная порода людей» — петербуржцы. Ими становятся не сразу. Но Петербург метит любого, входящего в его пределы: подчиняет жизнь своему ритму, означивает речь. Город полон мечтателей, их души странствуют в лабиринте.

По словам современного исследователя Игоря Евлампиева, «в некотором роде каждый житель Петербурга — не вполне „свой“ в этом городе; даже прожив в нём всю свою жизнь, он чувствует какую-то чужеродность своего существования. Но одновременно (из таких парадоксов и соткана сущность города) каждый приезжий, сталкиваясь с ним, способен ощутить себя в нём на подлинной духовной родине».

…Покоя не будет и странствовать долго придётся.

Исчезнут из памяти улицы, площади, шпили,

Отвесные стены смотрящего в небо колодца —

Двора, где играли, взрослели, впервые любили…

Но где бы они ни бывали, — им снилось, что ветер

Летит над Фонтанкой, осенние листья роняет…

Когда возвращение будет? — Никто не ответит.

Где кончится странствие? — Этого город не знает.

За чертой

В любом факте человеческой истории, каким бы ни был он по своей значимости, есть главное, основное и то, что кажется неважным, второстепенным. Но кто оценивает, кто решится вынести приговор? Почему добротные, толстые фолианты пылятся, никому не нужные, в дальних кладовых, а несколько тонких страниц, сшитых в тетрадь, становятся бесценными?

Где проходит черта, отделяющая одно от другого? И возможна ли она, например, в таком сложном явлении российской жизни, каким стал Петербург, где всё относительно, всё меняется, всё беспредельно и, вместе с тем, ограниченно?

Ни для кого не секрет, что в каждодневном течении жизни что-то постоянно отбрасывается, оказывается за чертой. На бытовом уровне мы это делаем сами, не придавая тому особенного значения, — выбрасываем старые коробки, обёртки, упаковку, осколки, мусор… Сегодня это кажется неважным, утраченным, сломанным. Оно мешает жить, создает беспорядок. И значит, его участь решена: оно не нужно.

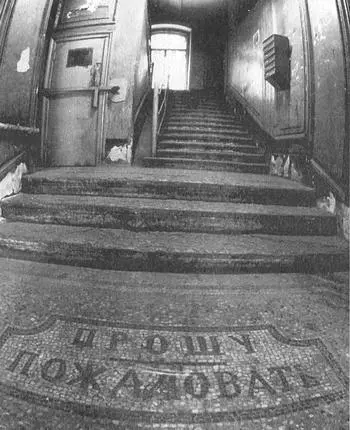

Ненужными становятся вещи, одежда, книги… Есть в городе ненужные собаки, кошки…. А если заглянуть ночью на вокзал или на чёрную лестницу старого петербургского дома, можно увидеть, что там кто-то спит, притулившись к батарее парового отопления…

За каждой характеристикой города, за его описанием, едва обронённым в его адрес словом всегда кроется какой-то взгляд на город. Он может быть поверхностным, неточным. Но он заслуживает внимания. Как невозможно взглянуть на мир с одной лишь стороны, так Петербург не поддается однозначному осмыслению. Однако в нём одновременно существуют параллельные миры, далеко отстоящие, не пересекающиеся и, вместе с тем, скрыто воздействующие друг на друга.

Но вернёмся к той разделяющей черте в прекрасном, блистательном Петербурге. По замыслу Петра, этой черты вообще не должно было быть. Потому что Петербург создавался как город идеальный, рациональный. Всё было предусмотрено ещё на чертежах. Он должен был походить на военный лагерь, хорошо организованный и укреплённый. Но город, естественно, стал обрастать хозяйством. Нужно было добывать провизицию, гнать дёготь, запасать дрова, хоронить покойников…

Оказывается, что всё простое и обычное в жизни человека выглядит сквозь время сложным, запутанным. Сохранилось множество заметок о первых дворцах, садах, всевозможных затеях и празднествах — о том, что казалось значительным. Вместе с тем, почти совсем не было места для описания задних дворов, хозяйства, складов. Иноземные очевидцы, описывая вновь народившийся город, удивляясь быстроте его строительства и той решимости, с которой в болотистом и холодном крае создаётся столица, отмечали при этом неблагоустроенность жизни в ней. Мертвых хоронили прямо во дворах. Тут же, рядом с жильём, находились ямы для отбросов, выгребы. Осенние наводнения размывали эти участки. Случались и пожары. Всё приходилось начинать заново.

Очевидцы отмечали в записках, что город обещает быть большим, потому что застраивается одновременно на огромной территории. Он и стал большим, единственным, главным. Казалось, всё в нем было расписано. По словам Михаила Лотмана, «город утверждённых фасадов, он и подобен фасаду, предполагается, что неприлично смотреть на него со „спины“». Похоже, что мы приближаемся к той самой черте, отделяющей прекрасный Петербург от всего неказистого и дурного.

«Петербург в живописном отношении, — писал в 1874 году В. Михневич, — при въезде в него с любой стороны не поражает своей панорамой. Со стороны Николаевской, Варшавской и других железных дорог столица решительно ничего не представляет замечательного и начинается беспорядочными, мизерными постройками и лачужками.

Лучший вид на Петербург с устья Невы, на пути из Кронштадта; но, хотя подобных въездов немного в целом мире, однако и тут столица наша не производит грандиозного впечатления, особенно вблизи. Низменные побережья устья, беспорядочно застроенные почерневшими зданиями, заваленные всяким хламом, далее длинные, казарменной наружности здания заводов и фабрик, загромождённые разными складами и сараями набережные — всё это для глаз путника не представляет ни красоты, ни величия…

Но зато начиная с поворота Невы у Горного корпуса, картина почти вдруг изменяется и, по мере приближения к Николаевскому мосту и далее, становится всё великолепнее и поразительнее. Самый лучший вид Петербурга открывается именно с Невы, например, с Николаевского моста, с Биржевой стрелки, от Зимнего дворца… Но надо знать, что все эти замечательные виды поражают не природной своей красотой, а делом рук человеческих: величием, изяществом и громадностью сооружений».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: