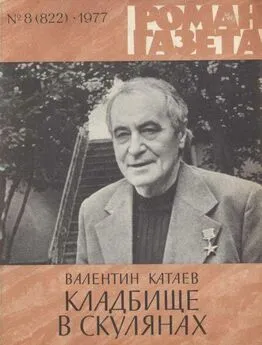

Валентин Катаев - Кладбище в Скулянах

- Название:Кладбище в Скулянах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Художественная литература

- Год:1977

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Катаев - Кладбище в Скулянах краткое содержание

В мовистком романе «Кладбище в Скулянах» (1974) грань между прошлым и настоящим, фантазиями и явью, жизнью и смертью — размыта. Герой «Кладбища в Скулянах» находит дневники деда и возвращается к страницам нашей истории — войне 1812 года, сражениям с горцами на Кавказе, к ссылке Пушкина в Кишинев.

«Мовизм» — придуманное Катаевым определение, обозначения своего литературного стиля — от французского mauvais — плохой, дурной.

Кладбище в Скулянах - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Подали чай. Началось угощение».

«Дочка оказалась очень разговорчивой. Вечер прошел приятно. Это знакомство велось всю зиму: то поп у нас, то мы со стариком у него. В хорошую погоду я стал посещать церковь, до которой от моей квартиры было далековато. Служба мне нравилась, ничего себе, но пение оставляло желать лучшего, оно не отличалось стройностью, так как хор состоял наполовину из мужчин, а наполовину из женщин. Но ничего не поделаешь, по необходимости приходилось мириться и с таким пением».

Дело тут, конечно, было не в пении и даже не в религиозных чувствах дедушки, а в смутных воспоминаниях о церкви в Скулянах и в поповой дочке, аккуратно посещавшей каждую церковную службу, где она, как дочь священнослужителя, стояла близко у клироса.

Надо полагать, дочка попа помаленьку вытеснила из сердца одинокого подпоручика обеих предыдущих дочек — абстрактную дочку помещика Маклакова и дочку квартирного хозяина, старика Омельяненко. Однако обо всем этом дедушка в своих записках осторожно умалчивает.

Не без волнения отправлялся дедушка в своей усердно вычищенной походной бекеше, с кавказской шашкой, в хорошо начищенных сапогах в сельскую церковь, предчувствуя, что сейчас увидит поповскую дочку. Он сразу же находил ее в толпе мужиков в праздничных бараньих тулупах и баб в цветных платках и в сапожках с подковками.

На поповой дочке была бархатная шубка с заячьим воротником и модная ставропольская шляпка, накрытая сверху ковровой шалью, завязанной узлом под розовым подбородком с ямочкой. Дедушка покупал пятикопеечную восковую свечку и, подойдя сзади к девушке, осторожно постукивал свечкой по ее плечу с буфом. Это была обычная просьба передать свечку дальше, с тем чтобы кто-нибудь из стоящих впереди зажег ее и поставил перед иконостасом. Не оборачиваясь, попова дочка брала свечку и ставила ее среди других свечей, пылавших костром. По движению ее руки дедушка чувствовал, что она знает, кто передал ей свечку.

…Она опускалась на колени, крестилась, и дедушка тоже становился рядом с ней по-военному на одно колено, опираясь одной рукой на шашку, а другой мелко, поспешно крестясь, и шепотом говорил в затылок поповой дочки:

— Здравия желаю.

На что она как бы с некоторым испугом отвечала ему:

— Ах, это вы? Какая неожиданность!

У нее было грубоватое, хотя и красивое лицо с черными, как бы мужскими бровями и усиками над верхней губкой.

— Как изволили почивать? — спрашивал шепотом дедушка. — Какие видели сновидения?

— Вы мешаете мне молиться, — отвечала она быстро, вполголоса. — Видела вас во сне.

— Волшебница, — говорил дедушка.

— Нет, нет, я пошутила.

— Обманщица!

— Тссс! — говорила она и начинала прилежно креститься.

После службы они выходили вместе на паперть, и он провожал ее до поповского домика под зеленой железной крышей — она впереди, как царица, а он несколько позади, придерживая локтем свою шашку, чтобы она не болталась.

Попова дочка была всем хороша — образованна, разговорчива, остра на язык, высока, стройна, и дедушка чуть было в нее не влюбился, да помешали ее мужские брови, усики, а также излишняя развязность в обращении, а вернее всего, еще не пришло время ему по-настоящему полюбить.

А то поповская дочка, чего доброго, стала бы моей бабушкой. Но, благодарение создателю, до этого дело не дошло. Довольно и того, что моим дедушкой впоследствии стал вятский протоиерей, отец моего отца.

С поповой дочкой как-то само собой разладилось.

«В феврале вся наша рота была назначена в Песчанку в караул на неделю в полковой штаб. Накануне прошла 1-я полурота с ротным командиром капитаном Глобою, который по моему приглашению остановился у меня ночевать. Я ему устроил ужин и чай с ромом. В 10 часов легли спать. Ночь прошла незаметно. Утром, закусивши и напившись чаю, целой ротой выступили, пришли в Песчанку — местечко большое (есть даже лавки с розничными товарами), но все-таки это не местечко, а скорее обыкновенное большое село. Квартиру нам отвели общую, на конце села, так как середина его была, как водится, занята полковым штабом».

Как читатель, наверное, уже заметил, в записках дедушки часто встречаются замечания о течении времени: время текло медленно, время шло незаметно, дни летели, дни тянулись и тому подобное. Как человек военный, подневольный, исправный служака, лишенный воображения, жизнь свою он ощущал как бы пленником быстрого или медленного течения времени и все события этой жизни добросовестно заносил в свой журнал одно за другим по порядку, как подсказывала ему слабеющая на старости лет память, не отличая важного от неважного. Будучи человеком хотя и начитанным, но неопытным в занятиях беллетристикой, он не покушался на художественность и записывал свои былые впечатления языком протокольным, канцелярским.

Следует сказать, что он писал свои записки не как дневник, а как воспоминания, будучи уже в отставке, незадолго до смерти.

Но для чего он их писал? Ведь не только для препровождения времени. Хотя — как знать? — может быть, и для этого тоже. Вероятнее всего, он писал, как бы исполняя некий долг перед историей, сам того, впрочем, не сознавая.

«Семейственные воспоминания дворянства должны быть историческими воспоминаниями народа, — писал Пушкин в своем „Романе в письмах“. — Но каковы семейственные воспоминания у детей коллежского асессора?»

Последнее замечание Пушкина скорее касается не дедушки, столбового дворянина, а меня, разночинца, сына надворного советника по отцовской линии.

«Через два дня по прибытии в Песчанку прислал мне записку прапорщик В., товарищ мой по производству, только что подавший в отставку. В записке своей он писал, что продает коня с седлом за 25 рублей и что местные мужички, узнав о его отъезде, предлагают ему больше, но он считает, что лучше отдать коня товарищу, чем богатому хохлу».

«Я тотчас пошел к В. и, осмотрев коня, не сказав ни слова, дал деньги. Конь кровный, Карабах, стоит гораздо больше: гнедой, не старый, смирный — чего еще надо?»

«Приехав домой, то есть на квартиру, показал я коня денщику, который его одобрил, и мы, укрыв его попоною, полученной в придачу, поставили коня к особой повозке возле лошадей ротного. Купил сена, овса, всего, что нужно. Через два дня конь стал хромать. Я его осмотрел. Оказалось, все дело в том, что конь был давно кован, а мороз ночью сжал подковы. Когда коня расковали, он перестал хромать и весело принялся жевать сено».

Тут дедушке изменяет его эпическая степенность, и он восклицает:

«Конь очень хорош!»

Видимо, лошади были если не страстью, то, во всяком случае, его слабостью, перешедшей по наследству от военных предков, чем и объясняется, что незадолго до смерти, познакомившись впервые со мной, своим двухлетним внуком, он подарил мне славного игрушечного коня — бурого, в яблоках, — Лимончика, о чем я уже, впрочем, недавно писал в своей книге «Разбитая жизнь».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Валентин Катаев - Флаг [Рассказы]](/books/1094071/valentin-kataev-flag-rasskazy.webp)