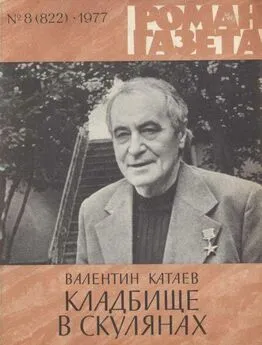

Валентин Катаев - Кладбище в Скулянах

- Название:Кладбище в Скулянах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Художественная литература

- Год:1977

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Катаев - Кладбище в Скулянах краткое содержание

В мовистком романе «Кладбище в Скулянах» (1974) грань между прошлым и настоящим, фантазиями и явью, жизнью и смертью — размыта. Герой «Кладбища в Скулянах» находит дневники деда и возвращается к страницам нашей истории — войне 1812 года, сражениям с горцами на Кавказе, к ссылке Пушкина в Кишинев.

«Мовизм» — придуманное Катаевым определение, обозначения своего литературного стиля — от французского mauvais — плохой, дурной.

Кладбище в Скулянах - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Когда я, до подбородка нагруженный покупками, шел домой, повстречалась мне компания молодых женщин и стала со мной разговаривать, заигрывать. Но, само собой разумеется, я молчал. Это их задело, и они сказав:

— Это всегда так с женатыми. Толку с них мало, — отошли от меня прочь, а я спокойно пошел домой».

По всей вероятности, это небольшое уличное происшествие произвело на дедушку довольно сильное впечатление, иначе с какой бы стати он вспомнил о нем на старости лет и внес в свои записки?

Судя по всему, время было позднее, на улице южного города в таинственной сладострастной тени уже распустившихся акаций стоял теплый, сладостный запах молодых листьев, над городом еще плыл великопостный колокольный звон, к божьим храмам тянулись богомолки святить куличи, завязанные в салфетки, и во всем уже чувствовалось раздражающее нервы какое-то любовное волнение, предчувствие того таинственного мига, когда вдруг в церквах как по волшебству траурные ризы священников превращаются в золотые, розовые, сверкающие, пасхальные, тысячи свечей, зажженные пороховым шнуром, вспыхивают в люстрах, открываются настежь царские врата — и грянет разноголосое ликующее «Христос воскресе» как весть того, что жизнь восторжествовала над смертью и теперь под трезвон пасхальных колоколов всем надо любить друг друга, и целоваться, и обмениваться пунцовыми крашенками.

В эту пасхальную ночь по обычаю южно-русских городов на улицу вышли искательницы приключений, веселые керченские полукровки — полухохлушки-полугречанки в нарядных шляпках в надежде подцепить на всю пасхальную ночь красивого кавалера и всласть с ним нахристосоваться где-нибудь в укромном уголке городского сада или на кладбище в кустах сирени.

Очень может быть, что солидный женатый дедушка, нагруженный до подбородка пакетами с посудой, при виде керченских мессалин пожалел, что он не холостяк, и вспомнил свои былые поездки к Пухинихе и веселые посиделки в ее хате. Но холостая жизнь для него навсегда прошла со всеми ее соблазнами; он был озабочен судьбой своего пасхального стола и торопился к ожидающей его нежно любимой супруге…

Как ни старались ночные феи соблазнить весьма недурного собой офицера, как ни уговаривали его своим колдовским шепотом пойти с ними сначала в церковь, а потом на кладбище христосоваться, но дедушка проявил похвальную твердость характера.

…Может быть, если бы не посуда…

— Ну что, на самом деле, — шептали феи. — Ей-богу, паныч, пидемо с нами, не пожалеете.

Но дедушка оставался непреклонным, хотя, правду сказать, и испытывал некоторый соблазн.

И феи наконец от него отстали, сообразив, что это «пустой номер».

— Да вы, наверное, уже обкручены. Жаль, что такой пиковый офицерик и уже, наверное, женатый. Идите себе с богом домой, христосуйтесь со своей жинкой!

Супружеская верность восторжествовала, и заливной поросенок с зеленой петрушкой в оскаленных зубках был водружен на большое новое блюдо между окороком с задранной кожей и перламутровой костью и высокими пасхами с сахарными барашками на белоснежных куполах.

А в квартире было жарко, духовито, пахло горячей сдобой, шафраном, ванилью, кардамоном, и на кухне сохли только что выкрашенные пунцовые, лиловые, зеленые, алые яйца, разложенные на тарелке вокруг горки с проросшей чечевицей.

Разговены прошли на славу, так что даже сестре бабушки мадам Ивановой, той самой, которая отказала в посуде, пришлось позавидовать, а командир полка Шафиров, известный кавалер, дамский угодник и бонвиван, в темном парадном мундире отличного сукна, с высоким воротником, прищемившим ему кожу под подбородком, распространяя вокруг запахи цветочного одеколона и бриллиантина, похристосовался с бабушкой и дедушкой, выпил рюмку рябиновки и закусил ломтем сочной ветчины, предварительно намазав его таким толстым слоем нежинской горчицы, что слезы выступили у него на глазах.

«23 апреля, в день св. Георгия, весьма чтимого греками, весь город собрался с утра в греческий монастырь. Мы с женой и маленькой Надей тоже отправились туда в экипаже».

«Народу масса. Пробиться в церковь и думать нечего. Сели на траву под большим деревом. Отличный вид на окрестности. Посидели час, наслаждаясь солнцем, воздухом, весной, до тех пор, пока кончилась служба. Из церкви до нас доносились только звуки хора, которые делали все вокруг еще более прекрасным, торжественным, праздничным».

«Потом поехали домой».

«Надя очень милый ребенок. Ей полтора года и она уже ходит. Всю дорогу она нас веселила своим лепетанием».

(Наверное, девочка, повторяя вслед за родителями, любующимися античными окрестностями Керчи, восклицала: «Кука пьелесть!»)

А дома еще лежала в колыбельке грудная Сашенька.

«В мае месяце по вечерам мы проводили время в саду Китлера в двух верстах за городом, куда выезжали в экипаже, что еще более увеличивало наше удовольствие от прогулки».

«Наступила зима. Тут уже пошла езда на тройках, на розвальнях, крытых коврами. Это доставляло нам немалое развлечение: вспоминалась та незабвенная масленая неделя в Знаменке, когда мы с Машей впервые мчались на санях в облаках снежной пыли; у Маши только одни глазки блестели из-за муфты. А теперь мы уже давно муж и жена, у нас две девочки, дом — полная чаша, вокруг мир и благоволение, никакой войны, живи — не хочу!»

«6 декабря, на Николу Зимнего, Шафиров по обыкновению давал обед, а потом танцевальный вечер с ужином».

Эти свои светские привычки неугомонный Шафиров протащил с собою через всю войну, по всему кавказскому фронту, кажется, даже умудрился устроить танцевальную вечеринку во время очередной осады какой-то крепости.

«Таким же образом встретили и Новый год: с полковым оркестром, танцами и пробками цимлянского в потолок. Все шло радостно, печали не было. Словом, окончательно втянулись в мирную жизнь. Теперь можно было подвести кое-какие итоги минувшей кампании».

Впрочем дедушка об этом мало думал; во всяком случае, ничего об этом не писал. Приходится заполнить этот пробел.

Вот что я вычитал в «Истории XIX века»:

«…в момент, когда вспыхнула Крымская война, русское владычество прочно утвердилось только на юге Кавказа, между Черным и Каспийским морями, в долине, отделяющей Армянский горный массив от Кавказского. В последнем направо и налево от Дарьяльской военной дороги (ныне Военно-Грузинская) горцы были почти независимы: на востоке Шамиль и его мюриды были хозяевами Дагестана; на западе абхазцы и черкесы, жившие на протяжении трехсот километров вдоль Черного моря, хотя и признавали номинально русское верховенство, однако свободно сносились с Турцией, обменивали там рабов на оружие и боевые припасы, которыми они большей частью пользовались против пограничных кубанских казаков. Восстание всех этих народов во время Крымской войны подвергло бы Россию более значительной опасности, чем падение Севастополя. К счастью для нее, союзники не предприняли ничего серьезного в этом направлении».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Валентин Катаев - Флаг [Рассказы]](/books/1094071/valentin-kataev-flag-rasskazy.webp)