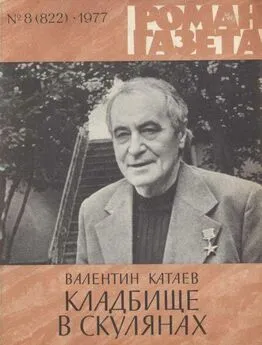

Валентин Катаев - Кладбище в Скулянах

- Название:Кладбище в Скулянах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Художественная литература

- Год:1977

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Катаев - Кладбище в Скулянах краткое содержание

В мовистком романе «Кладбище в Скулянах» (1974) грань между прошлым и настоящим, фантазиями и явью, жизнью и смертью — размыта. Герой «Кладбища в Скулянах» находит дневники деда и возвращается к страницам нашей истории — войне 1812 года, сражениям с горцами на Кавказе, к ссылке Пушкина в Кишинев.

«Мовизм» — придуманное Катаевым определение, обозначения своего литературного стиля — от французского mauvais — плохой, дурной.

Кладбище в Скулянах - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Тогда я со своей партией выскочил из-за горы и поскакал в отрез туркам, а как в то время была сушь, то в пыли турки не могли заметить хозяйничания моей партии, а увидя впереди идущее подкрепление с артиллерией, бросились бежать до крепости, потеряв немалое количество людей».

Прадед мой, по-видимому, не отличался особой скромностью, что было в духе того далекого времени, когда военные являлись если не единственной, то, во всяком случае, одной из главнейших опор государства.

Быть героем считалось непременным условием каждого военного, и прадедушка мой, несмотря на свои скромные чины, не являлся исключением.

…высокий густой бурьян, знойное сентябрьское солнце; тучи белой пыли на дорогах, по которым двигались войска; черные рыбацкие челны в густых камышах; турецкая крепость, окруженная пыльными садами Назир-паши; ржанье казачьих лошадей, пики, султаны кавалеристов; скрип фурштадтских повозок; палатки, белеющие по склонам холмов — последних отрогов Карпат; пушечная пальба; хлопающие выстрелы карабинов; развернутые знамена; крики военной команды; трубы горнистов; скачущие адъютанты…

Как все это было не похоже на ту войну, в которой я участвовал более ста лет спустя. Дунай был рекой моей военной молодости, рекой наступлений и отступлений, как бы рубеж, разделивший юг России на дореволюционный и революционный.

До революции весь этот театр военных действий против турок, болгар, немцев и венгров назывался Румынским фронтом, или, в штабном сокращении, Румфронтом. После революции Румфронт превратился в Румчерод.

Февральская революция совершилась, но война еще продолжалась.

В последний раз, уже во времена Керенского, я дважды пересек реку Прут по железнодорожному мосту над древесными зарослями широкой поймы этой реки, так тесно связанной с судьбами моей семьи: один раз туда, когда, уже будучи прапорщиком, я вез свою маршевую роту на фронт, переместившийся из Добруджи на север, в район румынского города Бакэу, куда, перевалив через Карпаты, наступал Макензен, а другой раз через месяц, раненный во время нашего летнего наступления, уже обратно, в санитарном поезде, в жару, в бреду, качаясь на полотняной койке, окруженный странными видениями, ночью, я снова пересек заросшую лесом пойму реки Прут между Яссами и Унгенами и снова погрузился в непознанный мною еще тогда мир моих предков. В моем бреду участвовали зловеще-черные ветряные мельницы, сады, виноградники, кладбище, заросшее сухой полынью, и старая церковь петровских времен, наполовину каменная, наполовину деревянная…

…и горящие кареты, и турецкая конница, и Петр в треугольной шляпе, едущий рядом с Кантемиром среди прыгающих ядер и свистящих пуль, осененный рваными знаменами…

Во времена военной молодости моего прадеда обстановка на турецком театре военных действий, если не врут историки, что бывает частенько, сложилась примерно таким образом.

К апрелю 1809 года, то есть с того года, с которого прадедушка мой начал свои записки, силы русской и турецкой армий были примерно равны: тысяч 80 и у тех и у других. Однако русские войска были изрядно закалены во многих сражениях, сравнительно хорошо снаряжены, а также имели таких незаурядных боевых командиров, как Кутузов, Милорадович, Платов, знаменитый французский эмигрант Ланжерон, находившихся под общим начальством главнокомандующего Прозоровского.

Турецкая же армия за небольшим исключением представляла какой-то сброд, а начальствующий над нею великий визирь Юсуф, известный главным образом по тем поражениям, которые нанес ему Бонапарт в Египте, был уже восьмидесятилетним стариком.

Александр I дал приказ скорей перейти Дунай и закрепить за собой румынские области.

5 апреля армия, в которой служил мой прадедушка, не дожидаясь ответа на свой ультиматум туркам, тронулась тремя колоннами: она заняла без труда Фокшаны, затем, как теперь говорится — с ходу, захватила крепость Слободзею, но потерпела неудачу при штурме Журжева. Затем она приступила к осаде крепости Браилов. Штурм русских с 1 на 2 мая был отбит, причем потери равнялись 5 тысячам человек.

Легенда гласит, что известием об этом поражении главнокомандующий Прозоровский был так расстроен, что даже заплакал.

Присутствовавший же при этом будущий герой Отечественной войны 1812 года, победитель Наполеона Кутузов будто бы сказал Прозоровскому в утешение:

— Ваше высокопревосходительство, стоит ли расстраиваться? Я проиграл Аустерлицкое сражение, от которого зависела судьба Европы, и то не плакал.

Каков характер Кутузова!

После двойной неудачи под Журжевом и Браиловом император Александр I приказал не тратить сил на штурмы турецких крепостей, а идти прямо на Константинополь.

Прадедушка продолжает:

«1810 года июня с 25 на 26 заложена была под крепостью Шумла батарея, близ Цареградских Ворот, расстоянием от крепости не далее 150 саженей. Здесь на работе и для прикрытия было несколько батальонов, в том числе батальон пехотного Нейшлотского полка. (В сем полку я сам служил подпоручиком.)»

Стало быть, за год наши войска прошли всю Добруджу, что при тогдашней технике можно считать сроком довольно коротким.

Сто лет спустя я сам прошел со своей батареей почти всю Добруджу, не подозревая, что иду по следам своего прадеда, однако до подступов к Константинополю мне дойти не пришлось, в чем я сильно отстал от моего предка, которого занесло под самую Шумлу, к Цареградским Воротам!

«Поутру 26 числа, — продолжает прадед, — после развода караулов, я просил шефа полка полковника Баллу позволения осмотреть новостроящуюся батарею, равно и батальон Нейшлотского полка, там находящегося, и хотя г. Балла с неудовольствием сказал мне:

— Наверное, хочешь ты что-нибудь напроказничать с турками, — но отпустил».

«…я приехал к последнему бикету, отдал лошадь казаку и взошел на батарею; я увидел оную в худом положении, ибо каменная почва не позволила в одну ночь даже прикрыть бруствер, а только один фас прикрыт землею».

«Здесь стоял полковник Белокопытов с 28-м егерским полком. Заметивши, что на правом фланге батареи, на турецком кладбище, стоит того же полка бикет под командованием унтер-офицера, пошел к оному, и видя, что турки, нуждаясь в траве для своих лошадей, выходят из крепости и режут серпами траву около крепостной канавы, взял у егеря ружье и выстрелил по турку; он отвечал мне; с сего завязалась перепалка».

«Г. Белокопытов, видя усиливающихся турок, прислал еще с унтер-офицером сикурс. Я принял над сим отрядом команду и, заметя, что у турок показалось два знамени, велел людям приготовиться в случае чего принять неприятеля в штыки…»

«…как вдруг турки закричали:

— Алла! Алла!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Валентин Катаев - Флаг [Рассказы]](/books/1094071/valentin-kataev-flag-rasskazy.webp)