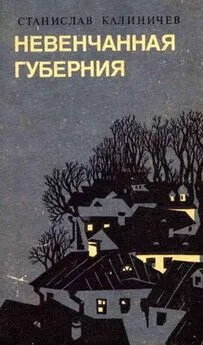

Станислав Калиничев - Невенчанная губерния

- Название:Невенчанная губерния

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Радянськый пысьменник

- Год:1988

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Станислав Калиничев - Невенчанная губерния краткое содержание

Невенчанная губерния. События столетней давности. До революции слово «харцыз» было одним из самых ругательных в Российской империи. Такой вывод можно сделать, прочитав книгу «Невенчанная губерния» писателя — историка С.С. Калиничева о жизни Юзовки и ее окрестностей в начале прошлого века.

Книга «Невенчанная губерния» была издана в 1991, и следы уходящей эпохи в ней видны очень явно. Написал ее дончанин Станислав Калиничев. Этот человек, по утверждению знакомых, жив и сейчас, обитает в Киеве, перевалил за 80 лет и остается таким же балагуром (по мере возможностей), каким его знали на родине. «Невенчанная губерния» — книга о том, какой была Юзовка накануне революции и как тут революция совершалась. Описания города я и решил здесь привести — они достаточно красочны и основаны на разговорах Калиничева со старожилами, а также на архивных документах.

Невенчанная губерния - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Федя всё понял. Он просил только, чтобы Иван Иванович и Екатерина Васильевна были в церкви на венчании и в первый вечер посидели за столом.

Когда проводили сватов, Дуся улучила момент, подошла к отцу и, ткунувшись курносым носом ему в грудь, сказала:

— Спасибо, тятя!

Она лучше других понимала, что происходит в семье, потому и оценила отцовскую щедрость: он отдал ей в приданое всё, что мог дать в лучшие времена. Но Иван Иванович по-своему понял благодарность дочери.

— Была бы ты счастлива, детка. Ежели тебе ждать, когда в нашем доме чёрные дни кончатся, то можно и старой девой засохнуть.

Как чувствовал!.. Не прошло и двух недель после свадьбы, приближался Дмитриев день, когда все отмечают родительскую поминальную субботу, а в доме творился полный разлад. Выпроводив дочь, Екатерина Васильевна осталась как рыба на мели: сколько ни бейся, а толку никакого, лишь скорее задохнёшься. Надо было накормить четверых мужиков, постирать Таське пелёнки, хоть раз в день вымести из комнат, убрать, постелить, помыть, послать пацанов к лавочнику. Часто с Таськой возился Сергей, корову кое-как выдаивал Шурка, он же отгонял её в стадо и шёл помогать отцу.

С наступлением осени в кузню редко заглядывали заказчики, и отец решил сделать впрок два-три лёгких плужка, которые после можно будет продать. Покуда ковали и нарезали отдельные заготовки, работа кое-как двигалась. Но вот пришла пора собирать первый плуг, соединять, склёпывать воедино грядиль и стойки с лемехом и полицей — Шурке стало совсем тяжело, он с трудом удерживал всю работу на большой наковальне.

Отец выхватывал из горна горячую заклёпку, заводил её в приготовленные отверстия, которые, конечно, не совсем совпадали. Приходилось дёргать туда-сюда, накренять или приподнимать железки. Вот отец подхватил стоявшую у ног балду, которая впятеро тяжелее ручника, и несколькими размашистыми ударами осадил заклёпку. В тот же миг пошатнулся, выронил из рук инструмент и, словно пьяный, шагнул к двери.

Ребята не сразу поняли, что случилось. Они выскочили из кузни и увидали, как отец, держась одной рукой за стенку, весь содрогается от кашля. У его ног на молодом снегу, сегодня ночью впервые припорошившем землю, взрываются, разлетаясь красными осколками, сгустки крови. Так впервые у Ивана Ивановича горлом пошла кровь. Потом такое случалось не раз.

Перепуганные мальчишки бросились к матери, пришёл дедка, и все четверо еле втащили отца в дом. Вскоре прибежал дядя Матвей. Посидел немного, повздыхал и сказал, что завтра с утра поедет в Скопин за доктором.

Матвей Иванович приходил один. Братья были женаты на родных сёстрах, но виделись редко. Дело в том, что Ефросинья Васильевна и Екатерина Васильевна довольно откровенно не любили друг друга. Ефросинья считала, что младшую ещё в детстве забаловали (так оно, по сути, и было), что ей и в замужестве повезло больше — свекровь тянула всю домашнюю работу, предоставив ей только рожать да тетёшкать очередного младшенького. Всё это была правда. Екатерина же считала, что старшая сестра всегда была зла и несправедлива к ней, завидовала её удаче. И тут возразить нечем: Матвей, не смотря на его богатырскую силу, был ленив, любил выпить, покрасоваться своим дьяконовским басом — низким и округлым как пароходный гудок. Матвей привёз врача — худенького, тщедушного мужчину, утонувшего в лисьей шубе. Осмотрев Ивана Ивановича, он скорбно покачал головой, выписал таблетки и сказал: «Главное — покой, хорошее питание, чистый сухой воздух. — И, высматривая что-то в потолке, меланхолически добавил: — С такими болезнями едут в Ниццу, на Капри… на худой конец — в Крым».

В Крым Иван Иванович поехать не мог, а где та Ницца — даже не знал. Дмитриеву субботу он пролежал в постели. Гостей не встречали. Екатерина Васильевна с утра ушла в церковь, вписала в поминальный список Евдокею, поставила свечку за упокой её души, отстояла службу. Дедка весь этот короткий, один из самых коротких в году, день провёл на кладбище. Сергей сидел с малой Таськой. Шурка не отходил от постели отца.

Через два дня Иван Иванович всё же с постели встал. Он возился по дому, помогал матери, перечинил всю обувь. Правда, уставал быстро. Потопчется немного — приляжет. В кузню совсем не заглядывал.

Так тянулись день за днём, неделя за неделей. Пришли и ушли рождественские праздники. А в годовщину смерти бабки Душани пошёл дедка её навестить и не вернулся. Кинулись вечером искать его и нашли сидящим у ворот кладбища. На могилке он побывал, а на обратном пути сел отдохнуть и уже не смог встать.

Его похороны взял на себя дядя Матвей. Там же, в его доме, справляли и поминки. На кладбище, не смотря на морозную погоду, пришло много людей. Но Иван Иванович даже на похороны отца выйти из дому уже не смог. Когда гроб опустили в могилу, вслед за взрослыми и Шурка, и Сергей взяли по комку холодной глины и бросили. Гулкие удары комьев о крышку гроба слились с голосами певчих, подхвативших заупокойную священника.

Десять лет было Серёжке. Он многое не мог объять своим ещё не окрепшим умом. Но в его память, как на чистый лист бумаги, пожизненными набросками легли диковинные эпизоды из одной, не имеющей ни конца, ни начала дедкиной сказки — сказки его жизни. Особый мир купечества и нижегородских ярмарок, шестипалый мужик Фаддей, размноженный на десятки горластых правнуков и праправнуков, с которыми ему и Шурке доводилось драться на Боровухинском косогоре… «Кровожадные турки» и «господа французы», которые могли убивать наших с большого расстояния, потому что имели лучшие ружья… Бабка Душаня в образе босоногой девчонки, в которой, по словам деда, «и весу-то не было…» Это и многое другое ещё намедни соединялось с его, Серёжкиным, «я» живым мостом. Можно было пощупать оплавленный корешок дедкиного уха, срезанного осколком английского снаряда не в минувшую, японскую, и даже не в предыдущую войну на Шипке, а в ту давнюю под Севастополем…

Одного года не дожил дедка до своего девяностолетия. Для Серёжки, чьё собственное сознание могло оглянуться на четыре-пять лет всего, такие просторы во времени сливались с необозримой вечностью. Но по мере взросления он много раз будет перебирать в памяти дедовы истории, проникаясь ими, находя в них поддержку своим суждениям и оценкам.

Тогда же, после похорон, Федя Калабухов попросил мать, чтобы она продала ему «дармоедов» — пару соловых, которые за последний год по неделе, а то и больше, не запрягались.

— Я знаю, что они хорошо спарованы, что тяжело не надрывались. Поэтому и цену дам хорошую.

— Бери, — ответила Екатерина Васильевна.

— Только я вам, маманя, денег-то отдам половину. Больше нету. Вторую половину в конце мая получите.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Станислав Калиничев - У «Волчьего логова» [Документальная повесть]](/books/1090042/stanislav-kalinichev-u-volchego-logova-dokumenta.webp)