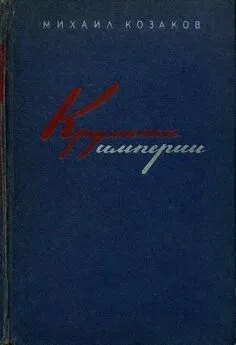

Михаил Козаков - Крушение империи

- Название:Крушение империи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное издательство художественной литературы

- Год:1956

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Козаков - Крушение империи краткое содержание

Роман «Крушение империи» задуман был …как произведение по преимуществу бытовое. Но история заставила автора буквально погрузиться в изучение своих фактов. …Границы романа сузились до изображения неполных пяти лет: 1913–1917. Зато содержание романа, уплотнившись, приобрело прочную идейную и композиционную опору: это роман о Феврале. Все его основание покоится на подлинно исторических событиях, и весь строй служит изображению великого общественного перевала от России царской к России революции.

«Крушение империи» — роман с очень большим числом действующих лиц. Главные из них до типической яркости выражают существа определенных общественных слоев и классов России первой мировой войны и февральской революции. Достоинство романа, как обширной картины последних лет российской монархии, заключается в том, что автор ясно представил читателю своеобычность борьбы антагонистических классов русского общества в этот момент истории.

Роман Козакова хорошо послужит советскому читателю своими красочными, образными и познавательными картинами последних дней императорской власти в России и дней начальных новой России после февральского переворота.

(Из предисловия К. Федина).Крушение империи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— Его теоретическая позиция, — весело говорил о брате Савелий Селедовский, — напоминает мне такой анекдотический случай. В начале семнадцатого века, знаете ли, один из начальников иезуитского ордена, которому какой-то монах хотел показать в зрительную трубу недавно открытые солнечные пятна, отказался от этого, заявив: «Напрасно, сын мой, напрасно, я, голубчик, дважды прочел всего Аристотеля и не нашел ничего подобного. Пятен нет! Они проистекают от недостатка твоих, сын мой, стекол или твоих собственных глаз». Таков и наш Геннадий: «пятен нет». Поговорите с ним — он не дважды; а трижды поклянется обеими бородами: и Марксовой и бородой Энгельса. Но он не понимает того, что теория, не доказанная революционным В наши дни опытом, — все равно, что святой, не совершивший чуда.

О старшем брате, плехановце Болеславе, земском статистике, Савелий Селедовский отзывался так:

— Ну, с этим в поход не тронешься: насыпь ему кажется горой!

— Что ж, каждый со своей свечой ходит в жизни, — рассуждал примирительно старик Франц Юзефович, деля свои отцовские симпатии между всеми тремя сыновьями.

Но нет, «свеча» в жизни не устраивала Савелия; он давно уже держал в своих руках светильник иной силы и яркости и, когда, тайком покидая город, распрощался с родными, — сознался им:

— За границу, к, Ленину…

Это случилось в начале июля 1914 года. В Петербурге Селедовского уже ждали. Он покидал Россию с ведома ЦК партии. Вместе с Савелием Францевичем должна была перейти нелегально шведскую границу разыскиваемая охранкой молодая чертежница-большевичка, родители которой эмигрировали еще год назад в Париж. Ее звали товарищ Магда.

Разве могли они оба думать в первую встречу, что жизнь обручит их друг с другом? А так произошло вскоре.

Опасаясь неудачи (охранка могла арестовать кого-либо из них) или возможных происшествий в нелегком пути, каждый из них — и Селедовский и Магда — повезли с собой по экземпляру большого информационного письма, которое направлял через них Петербургский Комитет партии Центральному Комитету за границу. В этом обзорном информационном письме сообщалось:

В середине мая в Петербурге была организована большевиками забастовка протеста против приговора обуховским рабочим, участникам прошлогодней стачки. Наряду с политическими забастовками происходили и экономические. Одной из наиболее крупных и упорных, сильно обеспокоивших правительство, была стачка в Колпино, на Ижорском заводе, принадлежавшем морскому ведомству. В Колпино была направлена казачья сотня — однако это не запугало рабочих. После трехнедельной стачечной борьбы ижорцы добились удовлетворения своих требований.

Пример питерского пролетариата послужил толчком к чрезвычайному подъему рабочего движения по всей России. Стачки — как экономические, так и чисто политические — перекатывались из одного промышленного города в другой. Шла пробная мобилизация сил, уже открыто угрожающих ненавистному режиму. Бастовали текстильщики Московского района, текстильщики Костромы и Владимира.

На далеком юге, в Баку, произошли события, о которых в письме Петербургского Комитета рассказывалось особенно подробно. Непосредственным поводом для объявления бакинской забастовки послужили несколько случаев чумного заболевания вблизи нефтяных промыслов. Угроза страшной болезни была чрезвычайно велика: по свидетельству виднейших русских ученых, обследовавших жилища рабочих-нефтяников, условия жизни бакинских рабочих были ужасны.

Профессиональный союз промысловых рабочих потребовал от нефтепромышленников постройки новых жилищ, но получил в ответ не только отказ, но и полицейские репрессии: ряд деятелей профессионального союза был арестован. Тогда рабочие объявили всеобщую забастовку, в которой приняли участие пятьдесят тысяч человек. Стачечный комитет возглавлялся большевиками. Несмотря на пестрый национальный состав: азербайджанцы, русские, армяне, татары, персы, — вся масса бакинских рабочих единодушно объединилась для борьбы с нефтепромышленниками. Стачечники потребовали увеличения заработной платы, улучшения квартирных и продовольственных условий на промыслах, допущения представителей от рабочих в организации медицинской помощи, устройства поселков, постройки народных домов, введения всеобщего обучения и проч.

На все эти требования союз предпринимателей ответил локаутом. Всем забастовщикам был объявлен расчет, паспорта уволенных были переданы в полицию, к рабочим было предъявлено требование немедленно очистить занятые ими «казенные» квартиры. Судебные инстанции с завидной быстротой штамповали многочисленные иски владельцев нефтепромыслов. Промысловая администрация свирепствовала: выбрасывала из рабочих казарм мебель, ломались в квартирах печи, приостанавливали подачу электрического тока, накладывала пломбы на водопровод.

Бакинский градоначальник превратил город в военный лагерь: после восьми часов вечера запрещено было выходить на улицу. Шесть казачьих сотен готовы были пустить в ход свое оружие. Профессиональный союз нефтяников был разогнан, тюрьма не могла вместить всех арестованных. И тем не менее в последних числах июня рабочие-бакинцы устроили двадцатитысячную политическую демонстрацию!

Недобор нефти, добыча которой прекратилась вследствие забастовки, начал беспокоить ряд крупных промышленников и в первую очередь влиятельных судовладельцев: гляди, приостановится движение судов… Для борьбы с неукротимыми стачечниками царь послал в Баку товарища министра внутренних дел — известного жандармского генерала Джунковского.

Бакинцы обратились за помощью к рабочим других городов. В Петербурге начались денежные сборы, на ряде фабрик и заводов рабочие отчисляли определенную часть своего заработка. Узнав об этом, петербургский градоначальник издал «обязательное постановление», воспрещающее сбор денег «на цели, противные государственному порядку и общественному спокойствию, какими бы то ни было способами, в том числе и путем печати в виде объявлений, воззваний, открытием редакциями газет и журналов сборов денег на поддержание забастовщиков, в пользу ссыльных, на уплаты взысканий, наложенных судом или административной властью и других недозволенных сборов».

С первых чисел июля массовое движение на петербургских фабриках и заводах начало быстро нарастать. Первого июля забастовали рабочие заводов Лангезиппена, Трубочного, Лесснера, Эриксона, Сименса и Шуккерта, Айваза: «Товарищи бакинцы, мы с вами», «Победа бакинцев — наша победа!»

3 июля произошли события, эхо которых прокатилось по всей стране, — так же как и бакинские дела. Шел двенадцатитысячный митинг дневной смены путиловцев. Решено было по предложению ораторов-большевиков усилить сбор в пользу бакинцев и объявить однодневную забастовку солидарности. Митинг происходил на заводском дворе, — расходясь, рабочие подошли к воротам и потребовали от охраны открыть их. Но не успели ворота распахнуться, как во двор ворвались отряды пешей и конной полиции. Были пущены в ход нагайки. Рабочие ответили камнями. В ответ последовали ружейный залп и конная атака на толпу. Выстрелами, полицейских было ранено пятьдесят человек и двое рабочих убиты. Свыше ста путиловцев были брошены в тюрьмы…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Джон Скальци - Крушение империи [litres]](/books/1081304/dzhon-skalci-krushenie-imperii-litres.webp)

![Роман Злотников - Крушение империи [litres]](/books/1144139/roman-zlotnikov-krushenie-imperii-litres.webp)