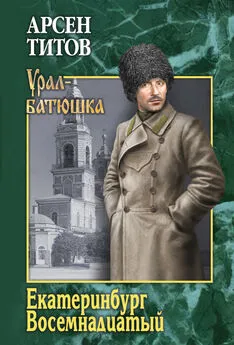

Арсен Титов - Одинокое мое счастье

- Название:Одинокое мое счастье

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Арсен Титов - Одинокое мое счастье краткое содержание

Роман известного уральского писателя Арсена Титова "Одинокое мое счастье" — первая часть трилогии «Тень Бехистунга». Перед вами журнальный вариант этого романа, публиковавшийся в № 7,8,9 журнала «Урал» 2002 г. и № 8 2005 г.

Действие трилогии «Тень Бехистунга» происходит в Первую мировую войну на Кавказском фронте и в Персии в период с 1914 по 1917 годы, а также в Екатеринбурге зимой-весной 1918 года, в преддверии Гражданской войны.

Трилогия открывает малоизвестные, а порой и совсем забытые страницы нашей не столь уж далекой истории, повествует о судьбах российского офицерства, казачества, простых солдат, защищавших рубежи нашего Отечества, о жизни их по возвращении домой в первые и, казалось бы, мирные послереволюционные месяцы.

Трилогия «Тень Бехистунга» является одним из немногих в нашей литературе художественным произведением, посвященным именно этим событиям, полным трагизма, беззаветного служения, подвигов во имя Отечества.

В 2014 году роман-трилогия удостоен престижной литературной премии «Ясная поляна».

Одинокое мое счастье - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Я несколько раз был у Иззет-аги и даже мне понравилось бывать у него. Трогали его царящие в доме душевная теплота и предупредительность. Все его девочки были здоровы и румяны. Несмотря на достаток, все они посильно трудились, и даже самая младшая, семилетняя Ражита, старательно гнала веником в совок упавшие и подсохшие лепестки цветущих деревьев. С ней мы сошлись коротко, и она, сия досточтимая матрона, была сильно удивлена моей неграмотностью, когда принялась со мной лепетать сперва на материнском грузинском языке, а потом, как бы в похвальбу своей грамотностью, — на отцовском осетинском. Она тотчас дала мне урок этих языков и в каждый другой мой приход спрашивала, усвоил ли я. В первый же раз она спросила, знаю ли я предназначение того предмета, который пристегнут у меня сбоку и именуется шашкой. Мне пришлось сознаться в своем невежестве.

— Нет, госпожа моя, не знаю! — опустил я свои очи долу.

Сокрушаясь по поводу моих бесполезно прожитых в невежестве лет, она взяла пруток и великолепным жестом показала, как стремительно, на опережение, единым движением шашка вынимается из ножен и наносит удар. В жесте ее и вообще во всей сей амазонке было столько старания и грациозности, что право дело — захотелось мне погибнуть, если уж господь определит мне погибнуть, именно от подобного удара.

— Вот! — сказала мне моя наставница. — Это не трудно. Делай, как я и мой папа, и ты всегда победишь врага! — а потом дала мне еще урок, сказав, что рубить шашкой — это все-таки дело мужчин, а женщины за него берутся только лишь в случае, когда мужчин не остается.

Я в полное уничтожение своего оказавшегося на поверку дутым авторитета начальника переспросил, не наоборот ли, не женщины ли прежде всего идут на войну, а мужчины ждут их дома и, например, прядут пряжу.

— Нет! — сказала она с великим сожалением по тому поводу, сколько, оказывается, ошибалась во мне, однако в следующий мой приход просветительство продолжила.

В отличие от нее, просветительницы и амазонки, другие дети Иззет-аги, девочки-подростки, меня, как мужчину, уже стеснялись. А самая старшая дочь Иззет-аги уже была выдана и ждала первого ребенка.

Вот таковы были на мой взгляд квартальные старшины.

Перед самой войной наши власти затеяли постройку нового здания управы. Они вынесли ее из тесного квартала Мамуда на обширную для этих мест поляну на окраине аула в квартале Вехиб-мелика по дороге в Артвин. Начальник управы, вероятно, был человеком не чуждым местным обычаям и построил здание управы хотя и на наш манер, но с большим налетом принципов восточной архитектуры. Здание он построил в два этажа. Первый он сделал хозяйственным амбаром, а второй определил под свою канцелярию. Большие европейские окна канцелярии выходили на будущую площадь управы и во двор. На двор же выходила во всю длину здания галерея, на галерею — двери комнат. Двор был тесен и замощен камнем. Ограничивали двор таможня, сейчас пустая, конюшня на несколько стойл и нечто вроде нашей деревенской холодной, то есть кутузки. Квартиры и склады таможни начали строиться напротив, но закончены не были.

Мой предшественник, прежний начальник гарнизона, часть галереи оббил досками — сделал, так сказать, сени, соединил комнаты внутренними дверями, сколотил наскоро взамен разбитых столы и стулья, привез металлический сейф. При общей его отрицательной характеристике он, видимо, не был трусом, так как ни одного из окон не забил и не закрыл — то есть не боялся в них выстрелов.

Из поверхностных пояснений я скажу еще одно. Мне бросилось в глаза отсутствие в ауле молодежи. Командир лабинцев взводный урядник Петрючий сказал, что молодые люди прячутся от мобилизации.

— На яйлах они, ваше высокоблагородие, на летних пастбищах! — сказал он и на мое предположение об их сотрудничестве с четниками снова ответил отрицательно: — Никак нет. Там они. И в аул они приходят, и аульские к ним ходят, пропитание им носят!

— А метели, большой снег в горах? — спросил я.

— Да им же привычно. И все лучше, чем под ружьем! — сказал взводный урядник.

Две группы его взвода обычно в шесть коней ежедневно уходили в поиск вокруг аула и по двум дорогам — в сторону наших позиций и в сторону нашего ближайшего казачьего поста по артвинской дороге. Во время таких поисков они имели несколько боевых столкновений, но все при моем предшественнике. В этих столкновениях они убили четверых четников и потеряли своего товарища, о котором сильно скорбели. Все они, как и бутаковцы, были из одного поселка где-то на Кубани. Потеря, разумеется, выходила личным горем каждого. На мой вопрос, не выходило ли казакам брать пленных, урядник доложил, что четники в плен не сдаются. Но я не поверил уряднику. Еще на посту у терского урядника Тетерева я понял — обычаем казаков было не брать пленных.

На этот счет, кроме параграфа устава миловать сдающегося или раненого неприятеля, я имел инструкции по возможности иметь пленных еще и для получения от них сведений об их товарищах. Более того, инструкции рекомендовали иметь агентов среди населения с целью получения тех же сведений.

— Как же предполагается это делать и кому? — спросил я офицера отдела генерал-квартирмейстера, ведающего разведкой и подавшего нам сии инструкции.

— Предполагается это делать вам или любому чину по вашему поручению! — спокойно сказал он.

— Мы, к возможному чьему-то сожалению, являемся чинами не уголовной полиции и не жандармского корпуса, а армейскими! — едва сдержал я возмущение.

— Капитан, ваша задача пленному противнику это предложить, а его задача согласиться или не согласиться! Для пользы дела рекомендую иногда прибегать к некоторому понуждению. Хорошо это делают наши пограничные службы! — с прежним спокойствием ответил офицер отдела разведки.

В этом, конечно, он был прав. И иллюстрацией его правоты были слова сотника Томлина об обязательном в целях успеха дела установлении контактов с местными жителями по обеим сторонам границы. Подобный метод ведения войны был старым как мир. Более того, он был нам подан в академических лекциях. Но я и мои товарищи, кроме немногих промолчавших, нашли его для офицера русской императорской армии неприемлемым. И признали мы его таким не по причислению себя к какой-то высшей расе. Мы пришли к мнению — офицер русской императорской армии имеет свои, вполне определенные функции защиты Отечества, и у этого офицера должен быть свой определенный строй характера, духовных воззрений и этики. Чины же пограничной стражи, жандармерии и полиции имеют другие, но тоже вполне определенные функции защиты Отечества, и у них должен быть другой строй характера, духовного воззрения и этики. Это было тем, о чем говорил мой сосед по палате в горийском госпитале Владимир Валерианович Драгавцев. Это было личной судьбой — кому какие функции выбирать. Сочетание же этих функций, по нашему общему мнению, армию только развратило бы. Еще раз подчеркиваю — это было мнение не каких-то людей, возомнивших себя выше всех остальных. Это было мнение обыкновенных армейских офицеров, имеющих одно стремление в жизни — служить во благо Отечества.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: