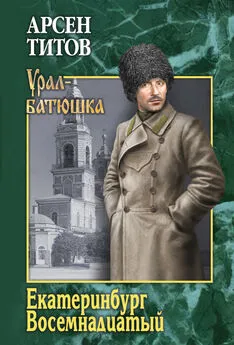

Арсен Титов - Под сенью Дария Ахеменида

- Название:Под сенью Дария Ахеменида

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Арсен Титов - Под сенью Дария Ахеменида краткое содержание

Роман известного уральского писателя Арсена Титова "Под сенью Дария Ахеменида" — вторая часть трилогии «Тень Бехистунга». Перед вами журнальный вариант этого романа, публиковавшийся в № 7,8 журнала «Урал» 2012 г.

Действие трилогии «Тень Бехистунга» происходит в Первую мировую войну на Кавказском фронте и в Персии в период с 1914 по 1917 годы, а также в Екатеринбурге зимой-весной 1918 года, в преддверии Гражданской войны.

Трилогия открывает малоизвестные, а порой и совсем забытые страницы нашей не столь уж далекой истории, повествует о судьбах российского офицерства, казачества, простых солдат, защищавших рубежи нашего Отечества, о жизни их по возвращении домой в первые и, казалось бы, мирные послереволюционные месяцы.

Трилогия «Тень Бехистунга» является одним из немногих в нашей литературе художественным произведением, посвященным именно этим событиям, полным трагизма, беззаветного служения, подвигов во имя Отечества.

В 2014 году роман-трилогия удостоен престижной литературной премии «Ясная поляна».

Под сенью Дария Ахеменида - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Я с фронта прибыл в Керманшах к вечеру. Авто начальника штаба корпуса полковника Николая Францевича Эрна, перешедшее из генерального штаба капитану Каргалетели, на время досталось мне. Я инспектировал нашу артиллерию, а по сути, опять руководил ею. Локая с вестовым Семеновым я оставил в Керманшахе в надежде, что разыщу их. С надеждой тотчас пришлось распрощаться.

Мимо на авто, фургонах, двуколках, телегах, фурах, арбах, на мулах, именуемых здесь катерами, верблюдах, забивая улочки и цепко держась друг за друга, на восток к Хамадану тянулись лазареты, корпусные и земские учреждения, отдельные войсковые части и часть местного населения. Перекрестки и места, мало удобные для беспрепятственного прохода, контролировали казаки. Случающиеся временами заторы они разгоняли древним и действенным способом. Только-то намерится некто вклиниться в поток вне своей очереди, как тотчас же и извивается под казацкой плетью. Да, собственно, до плетей доходило редко. Уже на подходе к перекрестку каждый из возниц от впереди идущих знал, что отведает казачьего гостинца не только когда полезет вперед, но и когда замешкается.

Восток темнел. И темнели снежно-синие горы. С запада тянулись лучи заходящего солнца и выкрашивали в зловеще багровый цвет и без того красные граниты тамошних гор. С лучами бежали тени, мерцая то синим, то сиренево-зеленым светом. Они бежали, и небо темнело. Над городом стоял непрерывный гул движения. Его как-то неуловимо перемежали, будто даже его рождали, эти странные тени. Местный люд выпялился на плоские крыши и дувалы. Через губернатора он был предупрежден ― любое препятствие нашему движению будет жестко пресечено. С квартальных старшин было взято слово, что ни один турецкий агент, ни один взлобствовавший на нас местный житель себя никоим образом не проявит, ― за любое их проявление ответит весь квартал. Город был не тронут нами в феврале, когда мы вошли в него. Он оставался нетронутым нами сейчас, когда мы из него уходили. Губернатор дал офицерам гарнизона обед и оставил город вместе с нами. С нами пошли и большинство армянских семей.

Наш фронт тянулся с севера на юг от Кергабада и Сене до Буруджира, то есть от Курдистана, до центральной Персии и составлял линию на горной местности в двести верст, а потом заворачивался на восток и снова тянулся на двести верст. Своей неуступчивостью, постоянными атаками сверх предела наших сил, засадами и ловушками на каждом изгибе дороги и на каждой скале мы изматывали противника, обеспечивали организованный отход, чтобы, как под Ханекином, удар турок пришелся на пустое место.

Керманшах провожал нас если и со злобой, то тщательно скрытой, а если и с сочувствием, то тоже скрытым не менее тщательно.

Одиннадцатого февраля мы вошли в него с боем. Иного быть не могло. После взятия нами Хамадана и Кума сюда, в Керманшах, стеклись и немцы, и турки, и шведы, и персидские жандармские отряды, и дервиши всех мастей, и курдские племенные вожди луров, бахтиар, кельхиоров со своими многочисленными вооруженными формированиями. Здесь собралась ударная группировка войск численностью в четырнадцать тысяч штыков и сабель, из которых пятую часть составляли регулярные турецкие войска при четырнадцати же орудиях. Город стал основной германо-турецкой базой в Персии. Возглавил эту базу генерал германского генерального штаба граф Каниц, апологет и движитель идеи превращения Персии в германского союзника и ярого врага России.

Брала город Кавказская кавалерийская дивизия, то есть драгуны и казаки-хоперцы, общей своей массой составляющие силу, равную как раз одной пятой скопившегося в городе гарнизона. Но если чтить завет Александра Васильевича Суворова о пуле-дуре и штыке-молодце не в прямом смысле, а мыслить под пулей технику и массу, под штыком же ― дух и умение войск, то выходило именно по его завету. Город брала кавалерия, числом в пять раз меньшая его гарнизона, но более чем в пять раз преисполненная духа и умения. Я показываю эти вычисления по чисто русской примолвке: “Свекровь кошку бьет ― невестке намек подает”. То есть я снова возвращаюсь к пресловутым какаве и Кут-Эль-Амаре с крамольной, но не лишенной оснований мыслью ― а вот посадить в эту Амару нас! Да отъевшись на какаве и отдохнувши, мы бы артиллерийским огнем расчистили себе дорогу, а потом шашками довершили дело. Таков был порыв наших войск, и таков был страх у нашего неприятеля перед нашим порывом. И еще ― таково было отношение всего этого гарнизона к населению города, что оно встречало нас с ликованием и гимном “Боже, царя храни!”. Не премину в очередной раз вспомнить о том, как Сибирская казачья бригада в декабре позапрошлого, четырнадцатого, года в ночной конной атаке взяла город Ардаган. Чего-то, видимо, мы не понимаем ― недаром нас считают за варваров, и, например, тот же германский генеральный штаб в труде Бронзарта фон Шеллендорфа отзывается о службе генерального штаба нашей армии с нескрываемым пренебрежением. Чего-то мы не понимаем и воюем чему-то вопреки.

Прошу простить за отклонение в сторону.

А в феврале в керманшахском гуле панического бега неприятеля и ликования населения никто не расслышал одинокого пистолетного выстрела ― граф Каниц, увидев крушение мечты всей его жизни, почел за необходимость сохранить хотя бы имя.

И теперь, при нашем уходе и в преддверии турецкого празднества, разумным было для населения города своего сочувствия нам не показывать.

В этой круговерти искать вестового Семенова было глупо. Я решил не задерживаться и ехать дальше. Но шофер, младший унтер-офицер из запаса Кравцов, сказал, что надо остановиться. Он открыл крышку радиатора. Пар тугой струей ударил наружу.

― Кипит во все шестнадцать коней! ― сказал Кравцов, имея в виду мотор авто в шестнадцать лошадиных сил. Он пошел на арык за водой.

Наши тыловые учреждения уходили. В надежде, что ушлый вестовой Семенов сообразит выйти из города и теперь ждет меня по дороге, я велел ехать. И мы тянулись с потоком обозов, по возможности обгоняя их, до самого Бехистуна. Здесь приказом Николая Николаевича мы должны были задержать неприятеля сколько можно.

― Вон он! ― показал утром на чернеющее в поднятой обозами пыли пятно шофер Кравцов и спросил: ― А вот скажите, ваше высокоблагородие, что и почему на нем?

Он имел в виду огромный барельеф, вырубленный на черной базальтовой скале над дорогой во времена персидского царя Дария, то есть почти две с половиной тысячи лет назад.

Я стал ему рассказывать, не упуская из виду пятно. И только я начал, как впереди около дороги увидел скособоченную фуру, явно сломанную и брошенную, к которой был привязан мой Локай.

― Шельмецы! ― в невольной радости вырвалось у меня.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: