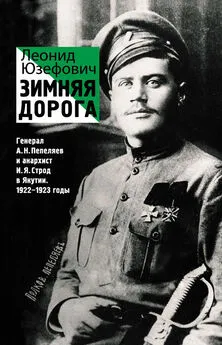

Леонид Юзефович - Зимняя дорога

- Название:Зимняя дорога

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Юзефович - Зимняя дорога краткое содержание

«Октябрь», 2015, №№ 4–6.

В то время как новейшая историческая проза мутирует в фантастику или эмигрирует на поле нон-фикшн, роман Леонида Юзефовича пролагает иной путь к памяти. Автор доказывает, что анализ – такая же писательская сила, как воображение, но, вплотную придерживаясь фактов – дневниковых записей, писем, свидетельств, – занят не занимательным их изложением, а выявлением закономерностей жизни. Карта боевого похода «белого» генерала и «красного» командира в Якутию в начале двадцатых годов прошлого века обращается для читателя в рисунок судьбы, исторические документы вплетаются в бесконечные письмена жизни, приобщающие читателя к архиву бесценного человеческого опыта.

Роман о том, как было, превращается в роман о том, как бывает. Из хроники вырастает миф – о чем автор скупо обмолвится, на миг прервав скрупулезную реконструкцию чужих приключений. Да, в романе содержатся ростки для сказки о поиске «ключа бессмертия» в «заколдованном лесу» под «ледяной горой», для мифа о крае света и вечно стартующей одиссее, но точно также в нем прорастают сотни романов, трагических опер, горьких и ироикомических повестей. Это документальное полотно собрано из сюжетов, каждый из которых достоин самостоятельного повествования, но в то же время парадоксально не нуждается в нем – потому что в литературном отношении слишком легко распознаются его завязка, жанр и мораль. Сюжет жизни неповторим – но, будучи выпростан в художественное измерение, он оказывается всего лишь эхом тысячи раз от века произнесенного. Тогда как концентрация непридуманных и не разработанных сюжетов в романе создает ощущение богатства и неподдельности самой жизни.

Генерал А.Н. Пепеляев и анархист И.Я. Строд в разгар междоусобной войны отправляются в вечное странствие – и, каковы бы ни были их политические убеждения, цель их похода оказывается куда существенней и сложнее исторически обусловленной идеологии.

* * *

Кульминация документального эпоса о якутском походе белого генерала А.Н. Пепеляева и красного командира И.Я. Строда – многодневная осада Сасыл-Сысы, Илиада во льдах. Посланцы гражданской войны сталкиваются, как троянцы и греки, у стен, выложенных телами их павших товарищей, удерживая друг друга в магическом круге войны, свершая волю богов. Селение из пяти юрт, затерянное в морозной пустыне, в романе Юзефовича становится цитаделью мифа, рассказывающего вечную историю о жизни и смерти в обстоятельствах края света и края века.

* * *

Гибель героя – вершина мифа, итог странствий всей жизни. Заключительные главы романа застают белого генерала А.Н. Пепеляева и красного командира И.Я. Строда в обстоятельствах постжизни, за пределами времени эпических подвигов – времени, когда им понадобится все мужество, выкованное в дорогах и битвах, чтобы достойно принять несправедливое воздаяние родины.

(Валерия Пустовая)

Зимняя дорога - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Вот у одного дома, – продолжает Строд, – кучка казаков разбрасывает обгорелые бревна. Один нагнулся, что-то схватил руками, выпрямился со смертельно бледным лицом, полными ужаса и отчаяния глазами уставился в одну точку, мучительно застонал и, заскрежетав зубами, упал на горячую золу, прижимая к груди потрескавшийся череп ребенка… Возле другого дома казак нашел в погребе сгоревшую жену. Стоит над трупом, называет его самыми ласковыми, нежными словами: “Солнышко ты мое ясное, Авдотьюшка ты моя ненаглядная, лебедушка милая, никогда больше не увижу я тебя, не услышу твоего голоса”, а сам целует кости с кусками уцелевшего на них мяса».

Вскоре заняли родную станицу Семенова, Куранжу. Из окна отведенной ему квартиры Строд увидел «одноэтажный дом с садиком, пустой, с заколоченными окнами и покосившимся, поросшим травой крылечком – он резко бросался в глаза прохожему». Кто-то из партизан прибил к воротам кусок картона с надписью: «Здесь родился палач Забайкалья, атаман Семенов».

Дом, где Строд с товарищами встали на ночлег, находился через улицу. За ужином постояльцам показалось, что старик хозяин их боится – «у него тряслись руки, на лице можно было прочесть загнанный внутрь и прорывающийся наружу страх». В тот же вечер от соседей узнали, в чем тут дело: старик оказался дядей Семенова, родным братом его отца. Наутро, уезжая, Строд сказал ему, что знает о его родстве с атаманом, и добавил: «Ты, дедушка, можешь спать спокойно, никто тебя не тронет. Твой племянник сам ответит за пролитую им кровь».

Как в Пепеляеве, ни мстительности, ни ожесточения в нем не было, но, в отличие от своего будущего противника, тяготившегося военной службой и не в ней видевшего свое призвание, Строд – человек войны. Он научился ездить верхом не хуже казаков, не раз участвовал в «настоящей кавалерийской рубке», умел подчинять себе людей, мог мгновенно обезоружить и арестовать партизана, который издевательски свистнул в ответ на его командирское приветствие перед строем, при этом к власти как таковой был равнодушен и ценил ее, кажется, прежде всего за то, что давала возможность потакать не чуждой ему слабости к франтовству. Высокий, астеничного сложения, Строд на групповых фотографиях выглядит элегантнее всех, кто сидит или стоит с ним рядом. Лицо спокойно, взгляд холоден, но это не более чем дань эстетике парадных снимков. Неуравновешенность, вспыльчивость – причина многих его бед.

В январе 1922 года Строд в составе Северного отряда последовал за Каландаришвили в Якутию и расстался с ним за три дня до его гибели на Техтюрской протоке Лены.

ЭСЕР И КОРНЕТ

1

11 июля 1905 года тридцатичетырехлетний дворянин, уроженец Новгородской губернии Петр Александрович Куликовский, бывший преподаватель Сергиевского училища в Санкт-Петербурге, ныне эсер, член Боевой организации, под видом просителя явился в приемную московского градоначальника Шувалова на Тверском бульваре и в упор убил его тремя выстрелами из револьвера. Убийцу приговорили к повешению, но после поданного на высочайшее имя прошения о помиловании смертную казнь заменили пятнадцатилетней каторгой. Шесть лет Куликовский провел в Акатуйской и Зерентуйской каторжных тюрьмах, в 1911 году по амнистии вышел на поселение в Якутскую область, служил в фирме иркутской купчихи Анны Громовой, меценатши и покровительницы ссыльных.

Принадлежавшие ей пароходы ходили по Лене, Алдану, Вилюю, Мае, на них Куликовский объездил всю Якутию. Его статьи появлялись в газетах, но кумиром интеллигентной молодежи он стал благодаря тому, что увлеченно ставил любительские спектакли с учениками реального училища и студентами учительской семинарии. Они собирались у него на квартире, пили чай, обсуждали прочитанное. Куликовский жил один, жена с двумя детьми осталась в Парголово под Петербургом. То ли она не захотела к нему приехать, то ли он звал ее не слишком настойчиво. Юные актеры стали его семьей и паствой. Педагог по образованию и по призванию, Куликовский пользовался у них громадным авторитетом. Он жил общественными интересами, был красноречив, пылок, бескорыстен, если не считать корыстью пастырское желание власти над душами, и после Февральской революции решил не уезжать из Якутска. Жена давно стала чужим человеком, дети выросли. В столице его никто не ждал, а здесь, когда большинство политических ссыльных вернулось в Россию, на оскудевшем интеллектуальном фоне Куликовский сделался заметной фигурой. В 1917 году он был избран депутатом Сибирской областной думы от Якутии.

Через пять лет один из его блудных духовных сыновей, Иван Редников, ставший членом ревтрибунала, написал бывшему наставнику письмо с призывом отказаться от борьбы с советской властью. «Вы, – обращался к нему Редников, – уважаемый всей учащейся молодежью города Якутска…»

Отвечая, Куликовский отвлекся от темы и отдался воспоминаниям о чрезвычайно важных для него отношениях с молодыми людьми вроде автора письма. «Для меня было счастьем, – писал этот немолодой и одинокий энтузиаст, – наблюдать в среде учащейся молодежи тот момент их жизни, когда человек становится человеком. И, конечно, проникаешься уважением к молодежи, которой дано в этот период ярко проявлять священную суть жизни – свободомыслие. И я был счастлив, хотя случались моменты грусти, ведь и я был в таком же периоде, но жизненные тучи затуманили зарю молодости и не дали мне стать тем, чем хотелось бы быть», – проговаривается Куликовский о собственных несбывшихся надеждах.

«Душа болит, когда вспоминаешь, что некоторых из этих юношей, – продолжал он, имея в виду тех своих питомцев, кто пошел служить красным, – я знал и любил в них нарождающуюся интеллигентность. Теперь эти юноши без мысли и воли стали автоматами, потрошителями человеческого мяса, стали пустосвятами, твердящими, что только Ленин свят…»

В феврале 1921 года ЧК арестовала в Якутске свыше трех сотен участников «контрреволюционного заговора», из них около ста человек приговорили к исправительным работам, тридцать пять расстреляли. Для города с населением семь-восемь тысяч человек это были колоссальные цифры. Арестованных избивали шомполами, в сорокаградусные морозы держали в нетопленых помещениях, сажали на лед, водили на прогулку босыми. Дворницкий лом применялся как орудие пытки.

Куликовский тогда служил в торгово-закупочном кооперативе «Холбос». Он рад был переждать смутное время подальше от Якутска и принял предложение уехать в командировку за тысячу верст к востоку – руководить постройкой дороги от порта Аян на Охотском море, где скоро высадится Пепеляев, до села Нелькан на реке Мае. По Мае, Алдану и Лене пароходами доставляли в Якутск те грузы, что морем приходили в Аян, но от Аяна до Нелькана их вьючным способом везли на лошадях или оленях. Проложить здесь колесный тракт собирались давно, мешало то отсутствие денег, то война и революция, то разные мнения насчет того, по какому маршруту он должен пройти через Становой хребет. В конце концов за дело взялся «Холбос».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: