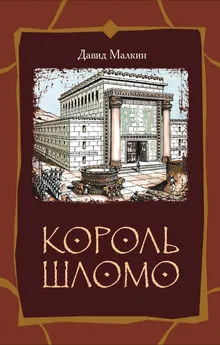

Давид Малкин - Король Шаул

- Название:Король Шаул

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Гешер Алия

- Год:1989

- Город:Иерусалим

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Давид Малкин - Король Шаул краткое содержание

"Король Шаул" — роман о первом древнееврейском короле. В его основе — сочетание летописей Танаха ("Ветхого Завета") и открытий cовременных историков и археологов: Все персонажи книги взяты из Библии, и сюжет развивается в точном соответствии с Книгой Судей. Тахой прием: обильное использование Танаха в сочетании с этнографическим и историческим материалом, — делает чтение книги исключительно занимательным. "Король Шаул" — роман о короле-воине и ещё, - как все исторические публикации Д.Малкина,.— он о жизни евреев у себя дома. В книгу включены рассказы об обычаях,- религии и истории древнееврейских племен и их соседей по так называемой "Благодатной Радуге" ("Благодатному Полумесяцу").

Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся жизнью и историей иврим (древних евреев), — одного из средиземноморских народов, — на переходе из "Бронзового века" "Железный" (период Первых ивримских королей).

Король Шаул - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

[3] Иврим. Большинство учёных полагают, что именно так называли евреев три тысячи лет назад: «народ, пришедший из-за реки» (вероятно, из-за Евфрата). Если это и неверно, то другого названия у нас нет: «иудей» тогда означало принадлежность к племени Иуды, «израильтянин» – к одному из северных племён, скорее всего, к Эфраиму. О таком новом слове, как «евреи», в период Первого Храма говорить ещё слишком рано.селения совсем уже вымрут, и можно будет завладеть их колодцами. Не спешили в эти края и кочевники из Заиорданья, хотя больше не опасались встретить в Гил’аде сопротивление – знали, как много мужчин не вернулось домой после войны с Филистией [4].

Наконец наступил Второй месяц, и солнце – ещё несильное, неяркое, будто его облили молоком и не обтёрли, – стало задерживаться над пустыней с каждым днём всё дольше. Гил’адские селения ожили, зашевелились, начали чинить дома и колодцы, копать ямы, чтобы сберечь воду последних дождей. Все, кто мог двигаться, выходили собирать траву, сажать овощи, подрезать виноградные лозы, окапывать оливы и снимать стручки рожковых деревьев – в том году их урожай был обилен. В селениях, где мужчин сохранилось больше, ожили мелкие домашние плавильни и кузницы – большие строго запрещались оккупантами-филистимлянами. Здесь чинили лемехи плугов и мотыги, отливали из меди и бронзы ножи и наконечники стрел, чеканили украшения. Возобновились базары – на них иврим выменивали у кочевников семена и оливковое масло, отдавая за них овец и коз. Уже ждали купцов издалека с разными товарами: от сушёной рыбы до крашеного полотна.

На рассвете на глиняные стены селений поднимались люди и оглядывали окрестности. Среди песков сверкали тёмно-сиреневые осколки базальта, на горизонте набухали холмы просыпающейся пустыни, а вдоль русел холодных ручьёв колыхались свежие лопухи. Дневное солнце выравнивало цвет, будто набрасывало на землю бычью шкуру, но каждое утро Божий мир строился заново, возвращая себе свет и краски.

Иногда на ближайший к селению холм поднималась прекрасная ослица. Покров белой шерсти на её брюхе трепал ветерок, острые уши были нежно-розовыми, а надо лбом задерживалось кольцо пара. Появление ослицы было для жителей селения добрым знаком. Не сразу, но непременно из-за её спины появлялся мальчик-погонщик и стоял в оранжевом пятне на вершине холма, дрожа и поджимая под себя то одну, то другую ногу. Если иврим, увидев мальчика, отворяли ворота, он подавал знак своим, и несколько нагруженных верблюдов, а за ними мужчины в халатах и платках выплывали из песков, подходили под стену селения и показывали руками, что они – купцы и пришли с миром.

Их пускали внутрь. Лица гостей бывали серыми после ночей, проведённых в пещерах. Войдя в селение, они спрашивали иврим о здоровье и, в свою очередь, объясняли, что их боги были милостливы, и в эту зиму смертей в племени было не много. Начинался обмен подарками, хождение в гости, и через несколько дней караван, напоив верблюдов и ослов и набрав воды на дорогу, шёл дальше по Царскому тракту на юг, в Египет, или на север, через Хацор в страны Арама.

Совсем иначе складывались отношения иврим с кочевниками.

Судьи Яир и Ивтах, изгнав из Гил’ада армии царства Аммон, мечом привели к покорности «агриитов» – кочевые племена, населявшие степи на востоке. Агрииты не переходили больше линию восточных пещер иначе, как для торговли, и не нападали на караваны. Иврим не вмешивались в Великую войну за колодцы, которая, то разгораясь, то затухая, длилась столетиями между племенами агриитов, хотя вожди их не раз обращались к иврим за поддержкой или жаловались друг на друга. Мудрость такого поведения со временем оправдалась. В конце концов между соседями, иврим и кочевниками, установились ровные отношения, возобновились обмен и торговля.

Совсем по-другому это происходило за Иорданом, где располагались царства: Аммон, Эдом и Моав. Государства эти страдали от собственных кочевых племён и от многочисленного, разбросанного повсюду племени Амалек, не признававшего иного образа жизни, кроме разбоя. Время от времени заиорданские цари устраивали походы на кочевников, уводили их стада и забирали заложников. Агрииты на время притихали.

Но вот положение стало меняться. Союз кочевых племён успешно завершил многолетний поход в северное Двуречье. Как это всегда случалось с победителями, началось дробление на мелкие и недолговечные союзы, делёж завоёванных земель и вражда между вождями племён.

Некоторые из кочевников повели себя иначе. Затосковав по родным степям, они нагрузили обозы добычей и двинулись на юг, разрушая по пути большие и малые города-государства. Вернувшись на старые места, эти племена опять обратились к охоте и разведению скота, но теперь им было тесно на прежнем месте. Разросшиеся и приобретшие опыт войны, они становились во главе племенных союзов, представляя значительную силу, с которой должны были считаться по обе стороны реки Иордан.

Самым страшным среди возвратившихся из похода в Двуречье племён было племя кочевниц хамати. Летописцы сохранили рассказы о женщинах, которые носились по пустыне на полудиких верблюдах-дромадерах и охотились на барсов, чьи шкуры служили для кочевниц единственной одеждой. Жутким и отвратительным для остальных кочевников, было то, что дикарки съедали сердце и желудок барсов сырыми. Всё живое, что попадалось на пути хамати, уничтожалось ими без жалости. Только молодых мужчин они некоторое время сохраняли, во время переходов гнали их перед собой, связанных и голых, использовали для похоти, а потом убивали. Шатров и палаток у хамати не было, зимой они жили в пещерах, часто их меняя. Не знали они и родственной жалости. Если от пленных мужчин рождался мальчик, его приносили в жертву. В живых оставляли только новорожденных девочек. Матери-хамати кормили их грудью первый год, а потом передавали на попечение старшим дочерям. Своих старух, уже неспособных скакать на верблюде, охотиться, спать на земле, переносить холод и голод, хамати изгоняли в пустыню и бросали там, запретив возвращаться.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: