Адам Туз - Цена разрушения. Создание и гибель нацистской экономики

- Название:Цена разрушения. Создание и гибель нацистской экономики

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент ИЭП им.Гайдара

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-93255-543-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Адам Туз - Цена разрушения. Создание и гибель нацистской экономики краткое содержание

Из-под пера Адама Туза вышло первое за поколение радикально новое описание Второй мировой войны. Автор добился этого, уделив ключевое внимание экономике, наряду с расовыми отношениями и политикой. Принципиальную роль в мировоззрении Гитлера играло интуитивное понимание глобальных экономических реалий. Он догадывался, что относительная бедность Германии в 1933 г. была обусловлена не только Великой депрессией, но и ограниченностью территории и естественных ресурсов страны. Он предвидел становление нового, глобализованного мира, в котором Европа будет задавлена сокрушительной мощью Америки. Оставался последний шанс: европейское сверхгосударство во главе с Германией.

Однако глобальный баланс экономической и военной силы с самого начала складывался совершенно не в пользу Гитлера, и именно с целью предупредить эту угрозу с Запада он бросил свои недооснащенные армии на беспрецедентное и в конечном счете обернувшееся крахом завоевание Европы. Даже летом 1940 г., в момент величайших триумфов Германии, Гитлеру все равно не давала покоя нависающая над миром угроза англо-американского воздушного и морского господства, за которым, по его убеждению, стоял всемирный еврейский заговор. Как только вермахт вступил на территорию СССР, война быстро превратилась в битву на истощение, не оставлявшую Германии надежд на победу. Из-за нежелания Гитлера, Альберта Шпеера и прочих признать это, Третий рейх был уничтожен ценой десятков миллионов жизней.

В книге Адама Туза читатель найдет захватывающий и ужасающий рассказ о потрясающих событиях, который заставляет нас новыми глазами посмотреть на нацистскую Германию и Вторую мировую войну.

Цена разрушения. Создание и гибель нацистской экономики - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Завоевания, сделанные в начале войны, несомненно, отчасти компенсировали это неравенство. Последующая мобилизация «иностранных мощностей», в первую очередь во Франции, была одной из козырных карт, с помощью которых Шпеер пытался сплотить немецкую военную экономику осенью 1943 г. [2041] Kehrl, Krisenmanager , 316-18; Müller, in DRZW 5/2. 365-9.

17–19 сентября 1943 г. Шпеер и Керль принимали в Берлине французского министра промышленности Жана Бишелона с тем, чтобы обсудить возможность широкомасштабного перевода производства во Францию. Впрочем, с учетом состояния французской экономики, эта отчаянная мера не могла иметь серьезного практического значения. За весь период 19391945 гг. оккупированные территории, бесспорно, были весьма важны для военной экономики Германии. Прежде всего они обеспечивали ее рабочей силой, продовольствием и сырьем. Кроме того, они играли роль гигантского территориального буфера, без которого вермахту ни в коем случае не удалось бы оттянуть конец войны до 1945 г.

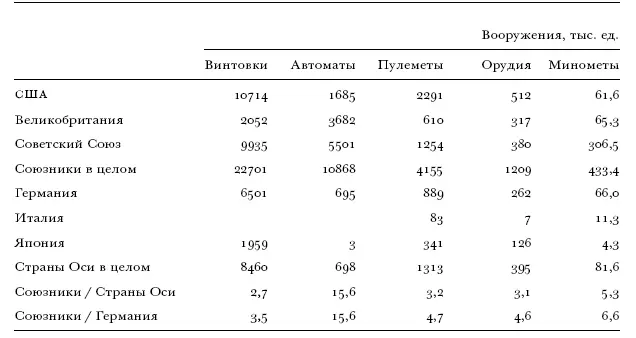

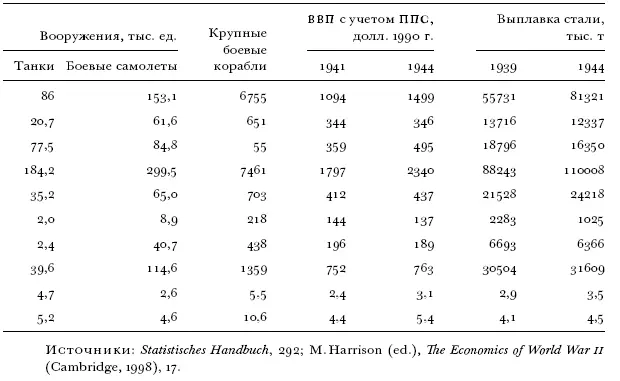

ТАБЛИЦА 17.

Производство вооружений по отношению к экономическому потенциалу: союзники и страны Оси, 1942–1944 годы

Однако чего они не могли, так это компенсировать подавляющее индустриальное преимущество, которое получили европейские враги Германии после того, как в войну вступили США. Мы уже видели, насколько незначительным было производство для люфтваффе на оккупированных территориях в первые годы войны. На более поздних ее этапах значительного улучшения ситуации не произошло. В 1943 г. – последнем, когда под контролем Германии оставались все оккупированные ею страны, – общие поставки военных материалов из Франции, Бельгии, Нидерландов, Генерал-губернаторства, Дании, Норвегии и Сербии в Германию составляли только 9,3 % всего военного производства [2042] Eichholtz, II. 508.

. Лишь в кораблестроении, производстве средств связи и автомобилестроении оккупированные территории внесли заметный вклад в накопление техники и вооружения вермахта. В абсолютном выражении стоимость всех поставок для вермахта из оккупированной Европы составляла в 1943 г. почти 4,6 млрд рейхсмарок [2043] Эта сумма явно включает иное оборудование, помимо вооружений: DRZW 5/2. 187.

. В то же время американские военные предприятия в 1943 г. выпустили продукции на 54,4 млрд долларов (около 150 млрд рейхсмарок), а в Великобританию было поставлено продукции на 6,7 млрд долларов (около 20 млрд рейхсмарок) [2044] R.G.D. Allen, «Mutual Assistance between the US and the British Empire, 1941–1945», Journal of the Royal Statistical Society (1946), 243-77; Special Combined Committee of Combined Production and Resources Board, The Impact of the War on Civilian Consumption in the United Kingdom, the United States and Canada (London 1945), 8–9.

. Даже при очень благоприятных для Германии предположениях в отношении обменного курса соотношение между стоимостью внешних поставок военных материалов для двух этих европейских держав составляет не менее чем 4:1 не в пользу Германии. С учетом безнадежно низкой производительности на оккупированных территориях программа привлечения иностранной рабочей силы, несомненно, представляла собой самый важный вклад, который оккупированная Европа внесла в военную экономику Германии. К 1944 г. на заводах, выпускавших продукцию для вермахта, каждый третий рабочий был иностранцем [2045] В предположении, что средняя производительность труда иностранцев составляла 70 % от производительности труда их германских коллег, и в предположении, что доля рабочей силы в общем производстве (в противоположность доле, обеспеченной германским капиталом) составляла 70 %, вклад иностранной рабочей силы в производство германской военной промышленности приближенно составлял 15 %.

.

К последним двум годам войны опустошительные удары, наносившиеся союзниками, потрясли военную экономику Германии до основания. Однако приписывая всю ответственность за крах, в итоге постигший Германию, таким «внешним потрясениям», мы снова пойдем на поводу у шпееровского мифа. На самом деле в 1944 г. уже нельзя было скрыть того, что немецкая военная экономика распадается сама собой. К лету 1944 г. стало ясно, что в отсутствие подлинно драконовских контрмер Германию вскоре постигнет инфляция, не менее суровая, чем та, что разъедала саму структуру вильгельмовского государства в 1914–1923 гг. И это указывает на еще одну фигуру умолчания в рассказах о героических свершениях шпееровского министерства. Вплоть до лета 1944 г. едва ли было несправедливо утверждать, что его министерство забывает о деньгах как о важнейшем инструменте макроэкономического управления. Как мы уже видели, в 1942 г. Шпеер, стремясь к максимизации выпуска вооружений, противодействовал попыткам комиссара по ценам и Министерства финансов изымать чрезмерные прибыли. Вся система экономического управления, созданная Министерством вооружений, основывалась на расширении и совершенствовании механизма непосредственного контроля над германской промышленностью. Однако в 1944 г. проблема инфляции настигла Шпеера. Вопрос денег уже не могли игнорировать даже самые ревностные сторонники прямого физического контроля.

В июле 1944 г. плановый отдел Ганса Керля составил меморандум «Покупательная способность, цены и военное финансирование», начинавшийся с драматичного заявления: «Немецкой экономике грозит анархия, с которой не справится даже расширенная и усовершенствованная система экономического контроля [Wirtschaftslenkung]» [2046] Два черновика меморандума содержатся в: IWM FD3038/49, Sc. 395, 145–53 и 154–8 соответственно. Цитаты приводятся по второму документу. См. также: Herbst, Totale Krieg , 420–21.

. Эрозия стоимости денег, заметная на всех уровнях, лишает экономических игроков стимулов к тому, чтобы подчиняться требованиям режима, а также элементарного стандарта, необходимого для экономических расчетов. Германия находится на скользком пути от экономики под государственным управлением, в которой частные экономические игроки по своей собственной воле реагируют на стимулы, задаваемые центральными властями, к полноценной государственной экономике ( Staatswirtschaft ), в которой экономические шаги мотивируются только «принуждением или идеализмом» («Zwang oder Idealismus»). При этом, как указывалось в меморандуме Керля, даже «полностью плановая экономика Советской России» осознала необходимость сохранения стабильного денежного стандарта как основы для бухгалтерского учета и сбора статистических данных.

Инфляция, угрожавшая Германии, представляла собой прямой результат огромного напряжения, в котором находилась экономика из-за войны. Как открылось всем главным участникам конфликта, финансовые последствия войны поддавались контролю в том случае, если бремя было не чрезмерным и если государству хватало полномочий для того, чтобы собирать налоги и обеспечивать плавное функционирование системы нормирования и контроля над ценами [2047] О глобальном опыте инфляции, полученном во время Второй мировой войны, см.: A. J. Brown, Great Inflation, 1939–1951 (London, 1955); A. S. Milward, War, Economy and Society 1939–1945 (Harmondsworth, 1977), 105–9.

. Кроме того, принципиально важным источником помощи служило заимствование средств у владельцев сбережений, на финансовых рынках и у банков, хотя здесь все, конечно, зависело от способности поддерживать доверие общества к военной экономике. Инфляция, угрожавшая дестабилизировать военную экономику Германии, свидетельствовала о том, что к 1944 г. этот критический порог был перейден. Неудивительно, что процесс распада начался на периферии нацистской империи и оказался особенно болезненным на Балканах [2048] W.A. Bolcke, Die Kosten von Hitlers Krieg: Kriegsjinanzierung und jinanzielles Kriegserbe in Deutschland 1999–1948 (Paderborn, 1985), 112.

. Уже к середине 1942 г. уровень цен в Греции вырос более чем на 340 % [2049] Дальнейшее излагается no: BAL 11250164552, доклад Рейхсбанка, 31.08.1942. О греческой экономике в годы оккупации см.: G. Etmektsoglou, «Changes in the Civilian Economy as a Factor in the Radicalization of Popular Opposition in Greece, 1941–1944», in R.J. Overy, G. Otto and J. Houwink ten Cate, Die «Neuord - nung» Europas: NS -Wirtschaftspolitik in den besetzten Gebieten (Berlin, 1997), 193–240; M. Mazower, Inside Hitler’s Greece (New Haven, 1993), 53–72.

. В Румынии, служившей принципиально важным источником зерна и нефти, к осени 1942 г. цены удвоились. В Болгарии и Венгрии они выросли не менее чем на 70 %. Такая же стремительная инфляция шла во Франции и в Бельгии, хотя эти страны предпочитали не публиковать официальную статистику по ценам. К 1943 г. всю Западную Европу, находившуюся под властью нацистов, накрыла несомненная инфляционная волна, которая принесла с собой усиливавшуюся дезорганизацию и крах производства. К 1943 г. греческий национальный продукт сократился по сравнению с довоенным уровнем вдвое. Менее ужасной по своим последствиям, но более значимой с экономической точки зрения была прогрессирующая дезинтеграция французской экономики, где производство в 1943 г. составляло треть от довоенного уровня. Причина этого монетарного коллапса не составляла никакой тайны. В случае Франции немецкие запросы в 1943 г., возможно, требовали до 50 % национального дохода, и это бремя было невозможно финансировать ни путем налогообложения, ни посредством разумных долгосрочных займов [2050] A. S. Milward, The New Order and the French Economy (Oxford, 1984), 136-7, 5273. Очевидно, что эта дань в виде продовольствия, потребительских товаров, поставок для промышленности и строительных услуг далеко превосходила те поставки вооружений, о которых шла речь выше.

.

Интервал:

Закладка: