Адам Туз - Цена разрушения. Создание и гибель нацистской экономики

- Название:Цена разрушения. Создание и гибель нацистской экономики

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент ИЭП им.Гайдара

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-93255-543-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Адам Туз - Цена разрушения. Создание и гибель нацистской экономики краткое содержание

Из-под пера Адама Туза вышло первое за поколение радикально новое описание Второй мировой войны. Автор добился этого, уделив ключевое внимание экономике, наряду с расовыми отношениями и политикой. Принципиальную роль в мировоззрении Гитлера играло интуитивное понимание глобальных экономических реалий. Он догадывался, что относительная бедность Германии в 1933 г. была обусловлена не только Великой депрессией, но и ограниченностью территории и естественных ресурсов страны. Он предвидел становление нового, глобализованного мира, в котором Европа будет задавлена сокрушительной мощью Америки. Оставался последний шанс: европейское сверхгосударство во главе с Германией.

Однако глобальный баланс экономической и военной силы с самого начала складывался совершенно не в пользу Гитлера, и именно с целью предупредить эту угрозу с Запада он бросил свои недооснащенные армии на беспрецедентное и в конечном счете обернувшееся крахом завоевание Европы. Даже летом 1940 г., в момент величайших триумфов Германии, Гитлеру все равно не давала покоя нависающая над миром угроза англо-американского воздушного и морского господства, за которым, по его убеждению, стоял всемирный еврейский заговор. Как только вермахт вступил на территорию СССР, война быстро превратилась в битву на истощение, не оставлявшую Германии надежд на победу. Из-за нежелания Гитлера, Альберта Шпеера и прочих признать это, Третий рейх был уничтожен ценой десятков миллионов жизней.

В книге Адама Туза читатель найдет захватывающий и ужасающий рассказ о потрясающих событиях, который заставляет нас новыми глазами посмотреть на нацистскую Германию и Вторую мировую войну.

Цена разрушения. Создание и гибель нацистской экономики - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

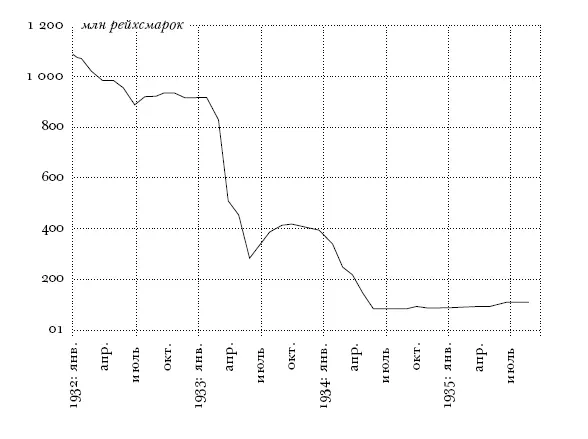

РИС. 2. Снижение золотых и валютных резервов Рейхсбанка

Причины сокращения германского экспорта бурно обсуждались и внутри страны, и за ее пределами [229] Ebi, Export , 62–92.

. Шахт и выражавшая официальную точку зрения немецкая печать возлагали вину на «несправедливые» ограничения, которым подвергалась германская торговля. Нет сомнений в том, что грандиозный рост глобального протекционизма, последовавший за валютным кризисом 1931 г., сильно затруднил экспорт [230] См. обзор препятствий, встававших перед германским экспортом, в: Wirtschaftsdienst , 29 (20.07.1934), 990-3. Такая традиционная для XIX в. форма торгового протекционизма, как тарифы, влекла за собой рост стоимости импортных товаров по причине таможенных сборов, но оставляла за покупателями право решать, сколько дорогих зарубежных товаров им следует покупать. Вводившиеся в 1930-е гг. системы квот непосредственно контролировали реальные объемы импорта из конкретных стран.

. Но Германия не просто стала жертвой протекционизма в других странах. Помимо Великобритании, Германия являлась крупнейшим европейским экспортным рынком и произошедший после 1930 г. поворот самой Германии к протекционизму сыграл важную роль в ускорении цикла взаимных торговых ограничений. Более того, проблемы Германии усугублялись ее агрессивной дипломатией в сфере долгов. Одним из самых тревожных аспектов торговой статистики Рейха в 1934 г. было серьезное снижение экспорта во Францию, Нидерланды и Швейцарию.

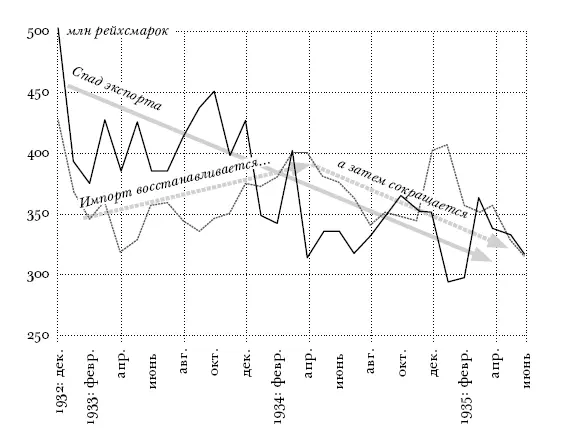

РИС. 3. Торговый баланс под давлением: импорт и экспорт по месяцам

Все три страны ответили на объявленный в 1933 г. германский дефолт заключением клиринговых соглашений, гарантировавших, что им достанется по крайней мере часть немецкой экспортной выручки в форме обслуживания долга. Первоначально эти соглашения заключались в предположении, что торговый баланс по-прежнему будет складываться в пользу Германии, но опыт показал, что подобные двусторонние клиринговые соглашения на практике способствуют выравниванию торгового баланса между обеими сторонами. Немецкие экспортеры сталкивались с бюрократическими формальностями, связанными с клиринговыми соглашениями. С другой стороны, немецкие импортеры получили многочисленные стимулы к тому, чтобы в полной мере воспользоваться открытыми счетами, предлагавшимися им по условиям этих соглашений. С точки зрения Германии ситуация складывалась чудовищная: оплачивать импорт продовольствия и сырья, поступавших из-за рубежа, приходилось за счет выручки от торговли с европейскими соседями. И если система двусторонних клиринговых соглашений играла важнейшую роль в том, что касалось расширения торговли Германии с ее более бедными соседями в Восточной и Юго-Восточной Европе, то заключение таких соглашений с западноевропейскими странами Рейхсбанк считал не чем иным, как катастрофой [231] Опасения, связанные с клиринговой системой, и мнение о том, что она была навязана Германии ее кредиторами, см. в меморандумах Рейхсбанка и стенограммах выступлений в: ВAL R2501 6602, 489-98 и R2501 6604, 375–404.

.

Более того, не может быть никаких сомнений в том, что эти помехи для германского экспорта после 1933 г. усугублялись всеобщей международной неприязнью к гитлеровскому режиму с его неуважением к закону и антисемитизмом. Гонения на еврейское население Германии начались сразу же после всеобщих выборов 5 марта, а их кульминацией стал официальный бойкот еврейских предприятий, провозглашенный 1 апреля 1933 г. [232] A. Barkai, From Boycott to Annihilation: The Economic Struggle of German Jews (Hanover, 1989), 13–53.

Это, в свою очередь, спровоцировало еврейские организации— в первую очередь в США – на организацию бойкота немецких товаров. Хотя влияние этих негативных настроений трудно оценить со сколько-нибудь высокой точностью, ясно, что в Берлине их воспринимали очень серьезно. Бойкот служил темой тревожных дискуссий между Рейхсбанком и рядом крупнейших германских корпораций [233] См. в хронологическом порядке: BAL R2501 6440, 102-19, R2501 6601, 331-42, R2501 6602, 150-73.

. В июле 1933 г. Гитлер на важной встрече ведущих нацистов констатировал, что первую волну революционных действий против евреев пришлось прекратить из-за вызванного ею единодушного осуждения Германии международным общественным мнением [234] P. Longerich, Politik der Vernichtung: Eine Gesamtdarstellung der nationalsozialistischen judenfolgung (Münich, 1998), 46–56.

. Однако, помимо торгового бойкота, существовало и намного более непосредственное противоречие между нацистской антисемитской политикой и ограничениями, накладывавшимися платежным балансом. В той степени, в какой антисемитизм гитлеровского режима в 1930-е гг. имел какую-либо внятную цель, она состояла в изгнании евреев с немецкой земли. В этом отношении режим достиг больших «успехов» в 1933 г., когда насильственная узурпация власти нацистами привела к отъезду из страны 37 тыс. немецких евреев. «Проблема» заключалась в том, что эмигранты, за исключением самых отчаявшихся, в больших количествах выезжают за рубеж лишь тогда, когда им разрешают забрать с собой хотя бы часть своей собственности. И немецкие евреи в этом отношении не отличались от всех других мигрантов. Устав Рейхсбанка требовал от него выдавать мигрантам иностранную валюту в размерах, необходимых для удовлетворения зарубежных визовых требований. Но если бы зажиточные еврейские семьи в массовом порядке эмигрировали из Германии в 1933 и 1934 г., то это самым катастрофическим образом сказалось бы на резервах иностранной валюты в Рейхсбанке. Согласно осторожной оценке богатство немецких евреев в 1933 г. достигало самое меньшее 8 млрд рейхсмарок. Перевод за рубеж хотя бы небольшой доли этой суммы явно превышал возможности Рейхсбанка. Отток валюты и без того был достаточно серьезным. Согласно подробному отчету, составленному Рейхсбанком, потери твердой валюты, вызванные эмиграцией, с января 1933 г. по июнь 1935 г. в целом составили 132 млн рейхсмарок, из которых 124,8 млн приходилось на долю еврейских эмигрантов [235] См.: ВAL R2501 6444, 198.

. Пик переводов пришелся на октябрь 1933 г., когда их сумма превысила п млн рейхсмарок, но и на протяжении всей первой половины 1934 г. они находились на уровне примерно в б млн рейхсмарок ежемесячно. В условиях, когда общие запасы валюты составляли менее 100 млн рейхсмарок, Рейхсбанк едва ли мог себе позволить такой отток. Поэтому в ответ Рейхсбанк резко поднял ставку дисконта для всех держателей личных счетов, желавших перевести их за рубеж через Golddiskontbank [236] F. Bajohr, «Aryanisation» in Hamburg: The Economic Exclusion of Jews and the Confiscation of their Property in Nazi Germany (Oxford, 2002), 121. Значение дисконта было поднято с 20 до 60 %. К 1936 г. оно повысилось до 80 %, а к 1938 г. – до 90 %.

. Кроме того, в мае 1934 г. были ужесточены условия взимания так называемого налога на бегство из Рейха: нижняя граница стоимости облагаемого налогом имущества снизилась с 200 тыс. до 50 тыс. рейхсмарок, а власти получили более широкие полномочия при оценке его стоимости [237] Longerich, Politik , 125.

. Эти меры позволили резко сократить отток иностранной валюты, вызванный эмиграцией. К лету 1935 г. ежемесячные потери Рейхсбанка сократились до 2 млн рейхсмарок. Однако итог этих мер был в высшей степени противоречивым. Третий рейх не поощрял эмиграцию, а, наоборот, взимал драконовский налог со всех желавших покинуть страну. Это привело к предсказуемому результату. После того как миновали первые эксцессы, связанные с захватом власти, еврейская эмиграция сократилась, составив всего 23 тыс. человек в 1934 г. и 21 тыс. человек в 1935 г. Начиная с 1934 г. нехватка иностранной валюты стала главным препятствием к последовательному проведению политики принудительной эмиграции.

Интервал:

Закладка: