Михаил Толкач - Десантники Великой Отечественной. К 80-летию ВДВ

- Название:Десантники Великой Отечественной. К 80-летию ВДВ

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2012

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Толкач - Десантники Великой Отечественной. К 80-летию ВДВ краткое содержание

Советские воздушно-десантные войска – грозная «крылатая пехота» – приняли боевое крещение еще на Халхин-Голе, однако именно опыт Второй Мировой доказал, что относительно небольшие, но великолепно подготовленные элитные части способны решать стратегические задачи.

Немецкие парашютисты отличились на Крите и при штурме форта Эбен-Эмаэль, американские – в Нормандии и под Арнемом, а советские – не только в ходе Вяземской и Днепровской воздушно-десантных операций, но и в Демянском котле. И хотя эти операции не увенчались полной победой, наши десантники, сражаясь в сложнейших условиях, создали серьезную угрозу вражеским тылам, оттянули на себя значительные силы противника и нанесли немцам тяжелые потери: эсэсовцы из дивизии «Мертвая голова», действовавшие под Демянском против 1-й маневренной воздушно-десантной бригады, потеряли две трети личного состава.

В данном издании классическая работа М. Я. Толкача «В заданном районе» дополнена лучшими аналитическими материалами современных историков…

Десантники Великой Отечественной. К 80-летию ВДВ - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Архивные материалы, воспоминания участников боя под Черной свидетельствуют о том, что с первых шагов атаки лыжников других подразделений враг встретил небывало плотным и организованным огнем. Засады на дорогах и просеках, неожиданные для десантников пулеметные точки на взгорках, выдвинутые за околицы бронетранспортеры, оснащенные крупнокалиберными пулеметами, «кукушки» на опушках…

По всей видимости, воздушная и наземная разведки неприятеля засекли сосредоточение парашютистов на дальних подходах к Черной, Лунево, Корнево и немецкие командиры упредили последний рейд десантников.

– Где была разведка?! – бушевал комбриг Тарасов. – Где этот прохвост Белоусов?!

– Не паникуйте, майор! – урезонивал Тарасова подполковник Латыпов. – Немцы на хвосте колонны. Организуйте отход!

– Все ученые! Все все знают!.. – Комбриг погнал связных разыскать комбатов и командиров отдельных рот. Шишкину приказал срочно уточнить потери. Вызвал шифровальщика Бархатова. Накрывшись плащ-палаткой, написал радиодонесение в Валдай с просьбой немедленной высылки самолета за Мачихиным.

Отголоском той трагической ночи звучит сегодня письмо бывшего бойца МВДБ-1 Николая Егоровича Овсянникова из поселка Коса Кировской области:

«Простите за задержку с ответом. Что-то у меня все здоровье пошаливает. В больницу протоптал торную тропу. Что сказать насчет боев в тылу немца?.. Тяжелое времечко – все тут!.. Если бы не смелые командиры да комиссары, погибла б бригада. Не могу забыть комбата-2 А.Н. Стручкова. И солдат уважал, и воевать мог, и мужеством не обделен был. Опалила война! Или ж командир нашего взвода Алексей Гринько. Никогда не унывал. Нахлобучку выдаст один раз – попомнишь! С простой душой человек. Как громом ударило, когда ефрейтор Юрков сказал: «Командира взвода «кукушка» срезала!» Долго горевали бойцы…

И мне не повезло под Черной. На речке Ладомирке случилось мое крушение, когда к своим пробивались. В лесу. Осколком ударило. Охватил руками сосну, а двигаться не могу, хоть кричи «мама!». Слышу голос Ивана Григорьевича Смертина: «Отходи старой лыжней!» Спина виделась замполитрука Зорина. Он из Удмуртии был. Пытался крикнуть ему, да сил уже не было. Фашисты шли по нашему следу, как собаки гончие. Еще успел выстрелить из винтовки и потерял сознание…

Вы спрашиваете: кто лечил меня в плену?.. Какое лечение!.. Просто здоровье вятское взяло верх. Потянулись лагеря военнопленных – Порохов, Двинск, Торнов… Расчищали дороги, валили лес, потом помещик ихний откупил, как вещь. На земляные работы направили…

Сам я из крестьян. И сам крестьянин. И два сына и дочка в труде воспитаны. В деревне живу. Извините за малые сведения».

И еще откровенье-печаль из Ленинграда, от брата парашютиста И.А. Черезова:

«Наш Иван родился в 1923 году в Кировской области в крестьянской семье деревни Быкова Горка. На природе среди лесов прошли годы: собирать грибы, ягоды, бродить по зарослям, косить сено – любимое занятие всех нас, пятерых детей Черезовых.

В 1940 году Ваня окончил кировскую зубоврачебную школу, работал потом в Белохолуницкой районной больнице. Оттуда призвали его в 1-ю маневренную воздушно-десантную бригаду. В конце января 1942 года он прислал маме по почте 500 рублей. И – все оборвалось!..

В августе 1942 года поступило извещение: «Ваш сын, ст. военфельдшер Черезов Иван Алексеевич, пропал без вести у деревни Черная Демянского района». Отец был на фронте, а с матерью нас четверо. Отгоревали…

Я не знаю, чьи эти слова, но лучше сказать трудно: «Холодный ветер дул им в лицо, а они все шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди шли в атаку, смертны ли они?!

Да, они были простыми смертными, и мало кто уцелел из них, но все они выполнили свой патриотический долг перед священной матерью-Родиной».

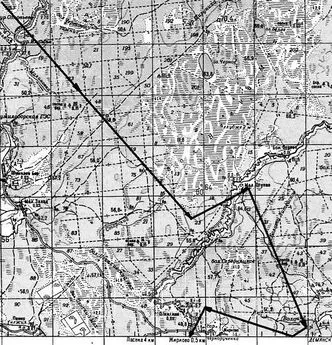

Из оперативной сводки штаба 34-й армии:

«В 13 часов 15 минут 28.03.42 установлена радиосвязь с бригадой Тарасова. После неудачной попытки прорваться через дороги Ново-Маслово – Лунево и Ново-Маслово – Корнево сосредоточились в лесу 1,5 км с.-в. Корнево. Артиллерия 23-й и 130 с.-д. по заявкам Тарасова ведет огонь Лунево, Корнево…»

– Мы отошли в лес, но знать, что готовит противник, было нужно, – рассказывал автору учитель из села Боровка Кировской области Алексей Михайлович Эндаков. – Отрядили под Черную разведку. Повел нас командир моего третьего отделения сержант Шубин. Парень горячий и смелый. Сперва понаблюдали, как принято, выбрали объект. Облюбовали шалаш, что на отлете. Тут проходила вторая линия обороны немцев. Крутило поземку, слепило глаза. Должен заметить, и десантники, и немцы, и финны под жилье сооружали главным образом шалаши. В демянских лесах копнул на штык глубиной – вода!..

Вперед поползли ребята из блокирующей группы. Меня с пулеметом – на прикрытие. Часовых убрали без звука. «Пошли!» – тронул меня Шубин. Проползли в шалаш. На свое горе один немец проснулся. И снова заснул тотчас, уже навек. Шубин поработал. Двоих сонных скрутили, кляпы в рот и поволокли. А уже в отдалении от немецкой обороны заставили пленных бежать. Да какое «бежать», если к тому времени каждый парашютист потерял в весе не меньше двадцати килограммов!.. Как мы жалели, что безрассудно сожгли овес в самолете! Пользовались бы отваром зерен, да и сам овес питательная штука. «Хорошая мысля приходит опосля!» – трунил наш командир роты Павел Федулович Малеев. А голодовки в бригаде следовали одна за другой. Одно утешение в тот раз: бригадный «бог» разведки похвалил: «Языки» на ять!»

Последние бои в тылу 16-й немецко-фашистской армии запомнились и десантнику 3-го отдельного парашютно-десантного батальона МВДБ-1 А.Л. Беляеву:

«Под Черной полегло нашего брата несчетно. Лесная деревушка в три кола, а немцы укрепились в ней, как в крепости. Там еще речушка Ладомирка с крутыми берегами. Побили мы гансов да фрицев немало, но проскочить к своим не удалось. Ранило замполитрука нашей роты. Командир взвода говорит: «Перевяжите, Беляев!» Вытащил санпакет, намерился разорвать – хлопнула мина! Два осколка мне в руку, один – под мышку. Ругается командир, кричит: «Отползай в лес!» А сам из автомата по немцам, отсекая фашистских лыжников, пытавшихся помешать отходу роты. Дело-то вышло под утро. Место открытое. Речка Ладомирка. Никак нельзя засветло перебраться в глухой лес. Осели в одинокой роще. Когда рассвело окончательно, кто-то из разведчиков указал: «Вон она, деревня Корнево!» Хоть и буранило, но за деревьями, может, в километре от нас, виднелись темные избы. Там – передний край. За ним – красноармейские окопы. Ну прямо рукой подать!..

Снег уже расползся – сыро. Я очень вымок. Набухли валенки, брюки напитались влагой. Локти мокрые. Лежали мы до ночи, остерегаясь немца. Да и самолет рыскал над леском. Подморозило к вечеру. Едва встал потом. На ходу одежда размялась, а ноги так и остались остывшими. Лишь в санчасти валенки разрезали и освободили помороженные ступни. Но остался-таки без пальцев, ходить теперь трудно. А рука сохранилась. В Ярославле вынули осколки из подмышки. Маленький кусок железа германского в руке до сих пор, как память. Не очень мешает, но лучше бы его не было совсем…»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: