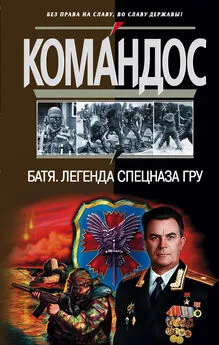

Сергей Баленко - Батя. Легенда спецназа ГРУ

- Название:Батя. Легенда спецназа ГРУ

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза

- Год:2004

- ISBN:978-5-457-08331-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Баленко - Батя. Легенда спецназа ГРУ краткое содержание

Батя. Легенда спецназа ГРУ - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Русская культура — это наша детская

С трепетной лампадкой, с мамой дорогой.

Русская культура — это молодецкая

Тройка с колокольчиком, с расписной дугой.

Русская культура — это сказки нянины,

Песни колыбельные, грустные до слёз.

Русская культура — это разрумяненный

В рукавицах-варежках Дедушка Мороз.

Русская культура — это дали Невского

В бело-мёртвом сумерке северных ночей.

Это радость Пушкина, горесь Достоевского

И стихов Жуковского сладостный ручей.

Русская культура — смех сквозь слёзы Гоголя,

Станиславского, Саввина, дивный наш балет,

Лихость беспримерная, честь гвардейца-щёголя,

Поле Бородинское — доблести завет.

Русская культура — это вязь кириллицы

На заздравной чарочке яровских цыган,

Жемчуг на кокошнике у простой кормилицы,

При чеканном поясе кучерский кафтан.

Русская культура — Пётр-гигант, Суворов,

Зимняя канавка, дедушка Крылов,

Зодчие-строители Киевских соборов,

Троицкая лавра в бахроме лесов.

Русская культура — это кисть Маковского,

Гений Менделеева, Лермонтов и Даль,

Терема и церкви, звон Кремля Московского,

Музыка Чайковского — тихая печаль.

Русская культура — это всё, чем славится

Со времён Владимира наш народ большой,

Это наша женщина, русская красавица,

Это наша девушка с чистою душой.

Русская культура — наша жизнь убогая

С вечными мечтаньями, с замками во сне…

Русская культура — это очень многое,

Что найти не в силах мы ни в одной стране.

Кроме нескрываемого налёта питерского аристократизма автора («Детская», «простая кормилица») всё остальное-то до глубины души — наше. Читая и обмениваясь друг с другом таким чтением, бывшие суворовцы скрепляли в своих душах связь времён, которая более всего проявлялась в чести и достоинстве русского офицера. Недаром уже генералы и полковника, никогда ранее не звавшиеся «кадетами», называли теперь себя братьями во кадетстве.

Чуть ли не настольной книгой каждого был рассказ классика русской литературы Н. С. Лескова «Кадетский монастырь», в котором он вывел пленительные образы офицеров-воспитанников старого времени. Причём документальная основа рассказа придаёт особенную убедительность высоким нравственным качествам директора Первого петербургского кадетского корпуса генерал-майора Перского, эконома этого корпуса бригадира Боброва, доктора Зеленского и «отца Архимандрита», которые себя без остатка отдавали воспитанникам и действовали по единственно верному принципу воспитания — личный нравственный пример.

В рассказе есть эпизод, когда кадеты укрывали раненых декабристов, приползших к их корпусу, выходящему торцом на Сенатскую площадь. На следующий день после подавления восстания в корпус приехал разгневанный государь Николай Павлович.

— Отсюда Рылеев и Бестужев! — сердито сказал император. Глядя в лицо государя, Перский спокойно возразил:

— Отсюда Румянцев, Прозоровский, Каменский, Кульнев, Толь — все главнокомандующие.

— Они бунтовщиков кормили! — показал рукой царь на построенных во фрунт кадетов.

— Они так воспитаны, Ваше Величество: драться с неприятелем, но после победы призревать раненых, как своих.

Так ответил Перский, бесстрашно посрамляя самого императора, достойно защищая свою и кадетов честь. Николаю Павловичу осталось только нахмуриться, повернуться и уйти, оставив без последствий «дерзость» кадетов и их директора.

В офицерской службе бывают такие эпизоды, когда ты стоишь по стойке «смирно» перед высоким чином, до звона в позвоночнике ощущаешь напряжённый стержень всего того, что составляет твою личность: знания, опыт, достоинство, честь, нравственность, а в это время воля высокого чина противоречит всему, что ты есть. Выбор невелик: или сломать свой стержень, козырнув в знак согласия, или ответить так, как Перский, чтобы продолжать именовать себя офицером.

Я привёл этот литературный (на документальной основе) пример, потому что он по сути схож с поступком полковника В. В. Колесника в 1979 году, когда он докладывал двум высоким чинам разработанный им план захвата дворца Амина. Чины должны были утвердить план или отвергнуть. Они предпочли не делать ни того, ни другого — слишком ответственно… Впрочем о том, как поступил в этом случае Василий Васильевич речь впереди. Он сам расскажет об этом.

Продолжим тему идейной и нравственной стойкости «братства во кадетстве» из первых послевоенных выпусков. Заряженные неистребимой верой в строительство светлого будущего, полные уверенности в силе русского оружия, осенённые великими именами Минина и Пожарского, Суворова и Кутузова, Ушакова и Нахимова, ещё живых полководцев Великой Отечественной войны, под знамёнами Ленина и Сталина они, готовые к любым подвигам, надели лейтенантские погоны в переломное для нашей страны время, связанное с так называемой «хрущёвской оттепелью», а разоблачением культа личности Сталина на фоне открытой Западом против Советского Союза и стран социалистического содружества «холодной войны», время создания не скрывающего враждебных намерений против нашей страны блока НАТО.

В советском обществе возникали противоположные умственные тенденции, которые захватывали и офицерский корпус. С одной стороны, надо крепить мощь державы, повышать дисциплину перед угрозой огрессивного внешнего мира, что и делалось совершенствованием оружия, прорывом в космос, ударными стройками, целиной. С другой стороны, нарастали выступления, в основном, со стороны интеллигенции, о подавлении свободы личности, о несправедливых репрессиях, об отсутствии демократии, о притеснении инакомыслия.

В стан расшатывающих устои государства братство во кадетстве не могло встать. Как далёкое эхо тех лейтенантских настроений я уловил в том, упомянутом уже монологе с рюмкой коньяка слова Василия Васильевича: «Мудрые китайцы на стали топтаться на мёртвом Мао, хотя за что — можно найти. Никто из великих не мог управлять большой страной, большим народом одними пряниками, без кнута. Ведь даже Черчиль признал, что Сталин принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой. За что же мы его так?».

Со временем всё больший авторитет приобретала фигура маршала Г. К. Жукова, занимая в умах и сердцах офицеров место путеводной звезды. Как в годы войны в нужное время в нужном месте появлялся Г. К. Жуков, так и в эти смутные дни вовремя появилась его книга «Воспоминания», которая не только ставила на место рать выскочек — «победоносцев», но и вселяла силу и уверенность в таких офицеров, как Василий Васильевич Колесник и его братьев во кадетстве.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: