Марк Солонин - «На мирно спящих аэродромах…» Разгром 1941 года

- Название:«На мирно спящих аэродромах…» Разгром 1941 года

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00155-098-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марк Солонин - «На мирно спящих аэродромах…» Разгром 1941 года краткое содержание

Почему, имея огромное численное превосходство, ВВС Красной Армии были разгромлены в первые же дни Великой Отечественной? Каким образом Люфтваффе удалось так быстро захватить полное господство в воздухе? Куда подевались хваленые «сталинские соколы», клявшиеся хранить «спокойствие наших границ», грозившие сокрушить врага «малой кровью, могучим ударом»?

Авиационный инженер по образованию, Марк Солонин убедительно, с цифрами и фактами, доказывает полнейшую несостоятельность советской версии событий 1941 года, объяснявшей сокрушительный разгром нашей авиации «внезапностью вражеского удара», и дает собственные ответы на самые сложные, острые и «неудобные» вопросы отечественной истории.

«На мирно спящих аэродромах…» Разгром 1941 года - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Всевозможные и труднообъяснимые даже для профессионалов аэродинамические ухищрения позволяют в ряде случаев оттянуть наступление срыва до очень больших углов атаки (20–30 град.). В сочетании с огромной тяговооруженностью современных истребителей это позволяет довести располагаемую перегрузку (отношение подъемной силы к весу) до 9 и более единиц. В результате современный российский истребитель «МиГ-29», несмотря на очень высокую (по меркам 40-х годов) удельную нагрузку на крыло (443 кг/кв. м), выполняет установившийся вираж за 15,3 секунды – быстрее, чем любой истребитель Второй мировой войны (за исключением нашего «И-16»). Такая вот получается «перекличка поколений»…

Проблема, однако, в том, что летать с такими перегрузками может далеко не каждый летчик. Перегрузка приводит к отливу крови из головы в ноги (связанные с этим ощущения на авиационном сленге называются «очи черные»). Кратковременная потеря сознания возникает уже при перегрузке в 4–5 единиц. Специальные противоперегрузочные костюмы, кислородная маска, наклоненное до положения «полулежа» кресло, специальные тренировки позволяют летчику управлять самолетом даже при перегрузке в 7–8 единиц. Но это – предел. Дальнейшее продвижение по пути все больших и больших располагаемых перегрузок возможно только на беспилотных аппаратах, примером чего могут служить некоторые типы ракет класса «воздух – воздух», способные кратковременно маневрировать с чудовищной перегрузкой в 35 единиц!

Подведем некоторые итоги. Мы уже знаем, с чего надо начинать «осмотр» таблички с тактико-техническими характеристиками самолета. Удельная нагрузка и тяговооруженность – вот два главных параметра, определяющих облик самолета и свидетельствующих о замысле и квалификации его (самолета) создателей. К слову говоря, много ли Вы, уважаемый читатель, видели книг, в которых эти параметры указаны?

Наиболее сложным и противоречивым является выбор удельной нагрузки. Хотим летать быстро – нужно уменьшать площадь крыла (увеличивать удельную нагрузку), хотим крутить виражи «вокруг телеграфного столба» – нужно большое крыло, развивающее большую подъемную силу, т. е. минимальная удельная нагрузка. Для самолета-истребителя задача становится почти неразрешимой: истребителю нужна и большая скорость, и большая маневренность. Несколько смягчить это противоречие возможно только за счет увеличения тяго (энерговооруженности. Причем большая тяга двигателя нужна не только для того, чтобы преодолеть резко возрастающее на вираже аэродинамическое сопротивление крыла. Она позволяет обеспечить высокие разгонные характеристики и большую вертикальную скорость, которые также являются неотъемлемой составляющей многогранного понятия «маневренность». Но тут возникает следующая проблема.

2.3. Пламенный мотор

Для создания качественно нового истребителя с большей скоростью и достаточной маневренностью нужен был не просто двигатель с большей мощностью (тягой), а качественно новый двигатель со значительно большей удельной мощностью (мощность, деленная на вес двигателя). Или, другими словами, нужен был двигатель, который при прежнем весе развивал бы большую мощность. Радикально решить эту задачу удалось только в эпоху реактивной авиации.

Ситуация же в конце 30-х годов сложилась такая, что конструкция поршневого авиамотора была уже доведена до совершенства, а удельная мощность моторов истребителей нового «скоростного» поколения была примерно одинаковой и уже достигла технически возможного предела. Оставался на тот момент лишь один, последний неиспользованный резерв – выхлопная труба.

В выхлопную трубу вылетает до 40 % энергии сгорающего в двигателе топлива. Если использовать эту энергию, заставив раскаленные выхлопные газы вращать турбину, а на ось этой турбины поставить компрессор, нагнетающий избыточный воздух в цилиндры мотора, то все параметры двигателя заметно улучшатся. В начале 40-х годов решить эту задачу практически – не в штучных экспериментальных образцах, а в серийном производстве – не удалось никому, кроме американцев. Т. е. «приводные» центробежные нагнетатели стояли на всех без исключения авиамоторах рассматриваемого периода, но для вращения компрессора приходилось отбирать мощность с вала двигателя. Другими словами – увеличение высотности покупалось за счет снижения полезной мощности на винте, в полном соответствии с принципом «вытянул хвост-голова увязла». Стоит отметить, что американский Госдепартамент по достоинству оценил уникальное достижение своих инженеров и запретил продавать самолеты с турбокомпрессорной установкой даже ближайшим союзникам!

Еще одной проблемой, связанной с двигательной установкой боевого самолета, был выбор между использованием моторов «жидкостного» или «воздушного» охлаждения.

Кавычки стоят совсем не случайно. Любой авиамотор, в том числе и так называемый двигатель «жидкостного охлаждения», охлаждается воздухом. Больше некуда сбросить образующееся при работе мотора тепло, кроме как в окружающую атмосферу. Вот только сброс этот организован по-разному. В двигателе «воздушного охлаждения» тепло непосредственно уносится набегающим потоком воздуха с ребристой поверхности головок цилиндров, при этом для большей эффективности обдува цилиндры располагаются поперек потока, а сам мотор собран в виде многолучевой «звезды». В двигателе так называемого «жидкостного охлаждения» цилиндры расположены в ряд, один за другим вдоль потока; тепло первоначально «снимается» омывающей блок цилиндров охлаждающей жидкостью, которая затем прокачивается насосом через обдуваемый воздухом радиатор.

Авиация начиналась с использования моторов «воздушного охлаждения» – простых, легких и надежных (нет радиатора, нет трубопроводов, нет насоса прокачки жидкости, которые могут сломаться или дать течь). Затем, в погоне за все большей и большей скоростью, конструкторы всего мира обратились к двигателю «жидкостного охлаждения». В самом деле, вытянутый в длину рядный двигатель входит в воздух «как нож в масло», в то время как радиальная «звезда» воздушного охлаждения превращает фюзеляж самолета в тупоносое бревно. Казалось бы, преимущества мотора «жидкостного охлаждения» для снижения аэродинамического сопротивления очевидны и бесспорны: девять цилиндров радиальной «звезды» имеют гораздо большую площадь поперечника, нежели те же девять цилиндров, но выстроенные в ряд вдоль потока. Увлечение двигателем «жидкостного охлаждения» стало повальным, а характерный «остроносый» фюзеляж – обязательной приметой скоростного истребителя нового поколения.

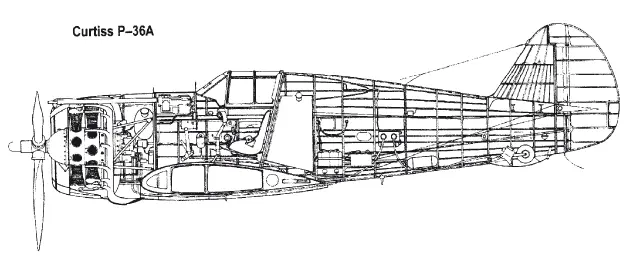

Американский истребитель «Хоук» Р-36 с двухрядным двигателем

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: