Ольга Кожухова - Донник

- Название:Донник

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Современник

- Год:1975

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Кожухова - Донник краткое содержание

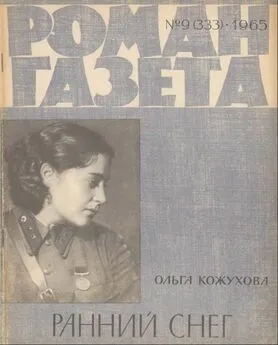

Писательница О. Кожухова известна читателю по книгам «Хлеб, которым делишься», «Не бросай слов на ветер», «Ранний снег» и рассказам.

В настоящую книгу включены три повести — «Донник», «Двум смертям не бывать», «Фонарики, плывущие по реке». Все они объединены темой Великой Отечественной войны.

Донник - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Отец уже жил где-то в Азии. Для меня он почти что не существует. Только где-то подспудно живет странное воспоминание о расшитой цветными шелками рубашке, о мягких усах, крепко пахнущих табаком, о каком-то пожаре — мы, дети, лежим на огромных узлах в кабинете отца, клубы дыма влетают в раскрытые двери, и мать поит нас с ложечки сладким, пряным портвейном, разворачивает в золотой папиросной бумаге ароматные апельсины: это значит, что мы чем-то сильно болеем.

Но теперь, без отца, и болеем мы несколько иначе. Да и все у нас в доме идет по-другому. Без портвейна, без апельсинов и частенько без хлеба. И когда появляется длинный, белый костистый старик с бородой — почтальон — и приносит нам деньги или письма из далекого азиатского города, там, в душе, что-то медленно тает, теплеет. Мне в такие минуты всегда вспоминается степь и наш дом — отчий дом, — по-спартански обставленный: стол обеденный, пять табуретов, комод, шкаф, кровать и письменный стол для отца. В углу, возле шкафа, — сундук под ковром, рядом удочки и двустволка. В кухне — русская печь. В сенях — теплый овчинный тулуп на гвозде: для разъездов зимою по степи, болотные сапоги, связка заячьих шкурок, распяленных для просушки. В пять ступенек крыльцо; под крыльцом— старый пес, верный друг и помощник отца на охоте.

Тот, кто думает, что простой сельский быт обязательно соответствует и простым, даже, может быть, упрощенным, грубым чувствам, тот не знает жизни. Здесь, по-моему, все в обратной зависимости. Взгляд на мелочи, на бесчисленных, мельтешащих людей отвлекает, рассеивает внимание. А простая суровая жизнь на безлюдье, с закатом в окне, с черным хлебом и молоком и с широким привольем до самого горизонта, с этим выпуклым, выцветшим от жары и морозов, промытым дождями прозрачнейшим небом, как бы все в твоем сердце собирает в единое целое, словно в фокусе, и высвечивает, приближая и увеличивая. Оттого все выходит совсем не грубей, а просто отчетливей, ярче, глубже, мощнее:

Коль любить, так без рассудку,

Коль грозить, так не на шутку.

В этой жизни особые радости и особое мужество: понимать свою роль в окружающем мире, и не требовать для себя ничего свыше самых простых удовольствий рабочего человека, и ценить хлеб и воду, огонь и дрова как единственно важное, необходимое. Нынче это не всякий умеет.

Говорят, есть белковая несовместимость.

А наверное, существует и психическая несовместимость, или, как говорят математики, «неконгруэнтность» характеров, отношения к жизни. А иначе откуда тогда неприязнь к одному, совершенно незнакомому тебе человеку и чувство симпатии, тяга к другому? И откуда тогда те семейные драмы, не видные миру, участники которых рассудком все вроде бы понимают и даже готовы пойти на уступки, но только от этих уступок никому не легче и не лучше, а все хуже да хуже, пока не дойдет до предела.

Мы, дети, участвуем в этих процессах, как немая огромная сила, давящая и правого и виноватого с одинаковым гнетом. Мы научимся все понимать, когда взрослые отживут, откипят, успокоятся, то есть, в сущности, слишком поздно. До обидного поздно.

Между мной и отцом пролегли необъятные версты и тяжелые, долгие годы разлук, почти целые десятилетия: учение в школе, война и снова учение, но уже в институте, а после работа с разъездами в командировки. Разделяло нас с ним и мое непоколебимое убеждение, что ушедший из дома всегда виноват. Но на мир я гляжу почему-то глазами ушедшего, виноватого, и мир этот прекрасен, огромен. И так хочется иногда пробежать по дорожке след в след за отцом и спросить: «А что это такое? А это? А это?..» И услышать ответ, как когда-то, спокойный, исчерпывающий. Но отец где-то в знойной далекой стране, недоступной воображению, в низком мазаном доме с плоской крышей, за глиняным желтым дувалом. Как живет он там, что он делает, и что думает, и что чувствует, к сожалению, я не знаю.

Детство было полно необъяснимого и прекрасного.

Потом объяснимого стало больше, а прекрасного меньше. Исчезли из нашего старого дома старинные сказки с русалками, лешими и домовыми. Их вытеснили таблицы умножения, затем алгебра, геометрия; человек на картинках предстал в разрезе; все тайное стало явным; на смену поэзии пришла проза.

Осталось чудесной загадкой одно — само мое детство. Я нынче раздумываю: где оно затерялось, когда? Отчего я тогда не ценила его и слишком спешила стать взрослой? Мне оно почему-то рисуется очень милым, смешным существом, дорогим мне, родным, но, однако, не понятым мною. Словно я, оробев, постеснялась приблизиться, заглянуть ему прямо в глаза, не сумела сдружиться как следует.

Потом, спустя годы, точно так же я пожалею о себе, уже взрослой: почему не пыталась понять до конца, для чего мои силы, мое ликование, смех, веселье, здоровье? Лишь о старости не пожалею, но, наверно, и в старости мы так, в сущности, и не постигаем самих себя и не знаем, какие возможности в нас таились, на что мы способны.

Мне кажется, на войне человек иногда постигал эту тайну. Он вдруг видел, как в блеске слепящей, в полнеба, ветвящейся молнии, себя самого, свою душу — до дна. И себе удивлялся: вот я каков! Вот какие во мне гигантские силы! Как я рад, что я лучше, красивей, отважней, чем мне это когда-то казалось…

Да, поэтому мы и вспоминаем о тех горьких, тягчайших, мучительных днях с таким наслаждением, так любовно лелеем, храним в своей памяти то суровое время. Наше лучшее «я» не для будничных дел, оно как-то меркнет при свете обычных электрических ламп, оно проявляется лишь при свете коптилок и взблесках орудий.

Дом, семья, а ты их почему-то не ценишь. И не знаешь их смысла…

Только на войне я впервые почувствовала, что это такое, когда у тебя есть мать, отец, калитка во двор, давненько не крашенное крыльцо со щеколдой, дверь в комнату, комната с венецианским окном. Все мило, привычно. В ледяной ли траншее, в жаркий ли день на пыльной армейской дороге мне они вспоминались все чаще и чаще: я узнала им цену. Вспоминалась зеленая, травянистая улица с блескучими рельсами посредине. По этим рельсам раз или два в неделю с визгом, с грохотом, с лязгом проезжал, пыхтя и кряхтя, закоптелый, в мазуте, воняющий керосином и каменным углем маневровый паровоз. Он тащил на маслозавод одну-две пустые цистерны. Потом, спустя время, возвращался обратно, но уже с полными: запыленные, аспидно-седые их бока маслянисто темнели.

Вспоминались слоноподобные, в серой толстой морщинистой шкуре, угрюмые вязы у нас под окном. Солнце в дом из-за них не заглядывало никогда. Оно мягко, летучими пятнами золота и изумруда дробилось у нас в комнате на столе и полу, отражаясь короткими искрами в зеркале, на стене, на раскрытой тетради.

Я всегда представляла себе, как открою скрипучую калитку и пройду по песчаной дорожке во двор. Мать выглянет из окна и всплеснет руками: «О Господи! Кто приехал! Солдатик мой с фронта вернулся…»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ольга Кожухова - Молчание неба [Избранное]](/books/1089066/olga-kozhuhova-molchanie-neba-izbrannoe.webp)