Владимир Ходанович - Блокадные будни одного района Ленинграда

- Название:Блокадные будни одного района Ленинграда

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-06039-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Ходанович - Блокадные будни одного района Ленинграда краткое содержание

О Ленинградской блокаде написано немало. Казалось бы, эта горькая тема во многом исчерпана, но находятся все новые и новые свидетельства об этом трагическом периоде в истории Северной столицы. Книга Владимира Ходановича из этого ряда. Речь пойдет о блокадных буднях одного района Ленинграда – парка имени 1 Мая (нынешнего «Екатерингофского») и его ближайших окрестностей в период с начала 1941 по январь 1944 года.

Вы прочтете о том, как выживали ленинградцы в годы тяжких испытаний, о тех, кто не дожил до Победы, о предприятиях, школах, детских садах, яслях блокадной поры. Об оборонительных сооружениях и медсанбатах, которые располагались рядом с парком… Основу книги составили материалы нескольких архивов, в том числе рассекреченных дел, и мемуары жителей этого района блокадного Ленинграда, как опубликованные, так и публикуемые впервые.

Блокадные будни одного района Ленинграда - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Пытаясь понять логику или мотивацию действий верхнего эшелона городской власти в годы блокады, надо, наконец, иметь в виду и следующее.

Они были «под колпаком». Давно и основательно.

В.А. Иванов пишет, что еще в начале 1930-х гг. между органами госбезопасности и ВКП(б), особенно на региональном уровне, «обозначились откровенные расхождения в оценках характера и методов реализации партийных директив. Тогда многие сотрудники Ленинградского ОГПУ первыми пытались в спецсообщениях, докладных записках и донесениях восстановить реалистичную картину происходящего в регионе, вопреки лицемерной и насквозь лживой холуйской информации местных партийных и советских структур.

Один из главных организаторов террора на Северо-Западе – Киров пытался снять эти расхождения <���…> но в новых условиях, когда задумывался погром нахрапистой и агрессивной местной номенклатуры, партийно-советской и хозяйственной бюрократии, выросшей за последние 5–7 лет» принцип партнерства органов госбезопасности и ВКП(б) не годился. «Впереди предстояла невиданная ранее схватка за выживание» [40]. К началу 1937 г. руководство Ленинградского УНКВД уже не считало себя обязанным в полном объеме информировать Смольный о своих планах и намерениях. «Поэтому за сравнительно короткий срок в УГБ НКВД были собраны первичные компрометирующие материалы» на А.А. Кузнецова, П.С. Попкова, Я.Ф. Капустина и ряд других. Данные, собираемые сотрудниками Управления, в Москву не направлялись, ни Жданов, ни сами фигуранты о «материалах» не информировались. «Истребительный психоз нагнетала не только правящая ленинградская номенклатура, но и местные карьеристы в советских учреждениях и партийные функционеры рангом пониже, желающие „порешать“ свои личные проблемы. Активизировались обиженные и не замеченные ранее, малоквалифицированные, но амбициозные личности» [41].

И еще. В книге часто упоминаются партийно-советские руководители города и двух районов. Многие из них были одногодками, и почти все – ровесниками (1905–1907 г. р.). Пришли они на должности своего уровня в основном в 1938–1939 гг. Годах, о которых пишет в своих воспоминаниях Н.С. Хрущев, направленный в 1938 г. на Украину возглавить республиканскую парторганизацию: «Начали мы знакомиться с делом. По Украине будто Мамай прошел. Не было <���…> ни секретарей обкомов партии в республике, ни председателей облисполкомов. Даже секретаря Киевского горкома не имелось» [42]. Таков был один из итогов очередной «чистки» в эпоху «большого террора».

«Благодарность» же за свой труд это поколение получит лет через пятнадцать.

15 августа 1952 г. арестованы, а затем осуждены к длительным срокам тюремного заключения одновременно более 50 человек, работавших в годы блокады Ленинграда секретарями райкомов ВКП(б) и районных исполкомов [43].

Главы книги составлены по тематическому признаку.

При изучении одного архивного дела я обнаружил, что еще в октябре 1943 г. была попытка возвратить топоним «Екатерингофский» на карту города. Этому посвящена предпоследняя глава.

В качестве заключения – небольшая 14-я глава.

Примечания к публикуемым первоисточникам и источникам мои, за исключением оговоренных.

Топонимы (как и адреса) приведены на период 3 августа 1940 г. – 12 января 1944 г. (если только топоним не цитируется по первоисточнику), названия предприятий и учреждений – на период 1941–1944 гг.

Как автор, приношу прежде всего благодарность жителям блокадного Ленинграда (которых я уже назвал) – Г.П. Гольцовой, Т.И. Давыдовой, Ю.Е. Давыдову, З.П. Кузнецовой, Н.М. Лавровой.

Благодарю жителя блокадного Ленинграда, старшего хранителя Филиала Центрального архива Министерства обороны (военно-медицинских документов, г. Санкт-Петербург) Тамару Алексеевну Маришенко за помощь в ознакомлении с материалами архива.

Мои слова благодарности Антонине Владимировне Рохлиной, с июля 1941 г. по конец марта 1945 г. служившей в Действующей армии, госпитале и войсках

МПВО блокадного Ленинграда. Последние несколько лет А.И. Рохлина является секретарем Совета ветеранов 2-й дивизии народного ополчения – 85-й стрелковой дивизии. И Раисе Сергеевне Филиппенко (Фадеевой), воевавшей в составе указанной дивизии. Воспоминания Раисы Сергеевны записаны мной в 2015 году и приводятся в главе «Медсанбаты».

Приношу благодарность за содействие в сборе материалов по отдельным аспектам книги Н.Н. Гольцову, доктору исторических наук профессору В.А. Иванову (СПбГУ), Е.Ю. Макаровой, Л.А. Старковой (Центральная библиотека имени М.А. Шолохова).

Признателен за помощь в подборе части иллюстративного материала к некоторым главам книги В.С. Алехову и В.Г. Белорусову (Филиал Центрального музея внутренних войск МВД, Военный институт МВД Российской Федерации), Л.П. Дивинской, В.В. Ершовой (Экономико-технологический колледж питания), Д.М. Мудрову.

Выражаю признательность А.О. Шуршеву, сотрудникам библиотеки «Музей книги блокадного гороода» и государственного учреждения «Музей „Нарвская застава“».

Наконец, последнее.

Иной читатель, дочитав книгу до конца, возможно, спросит: а где же всем известные примеры мужества, трудового героизма, стойкости ленинградцев?..

Ответ краткий.

Выжить в аду блокады – вот это – героизм. Всех, кто оказался в нем.

Глава 1

В последние предвоенные недели

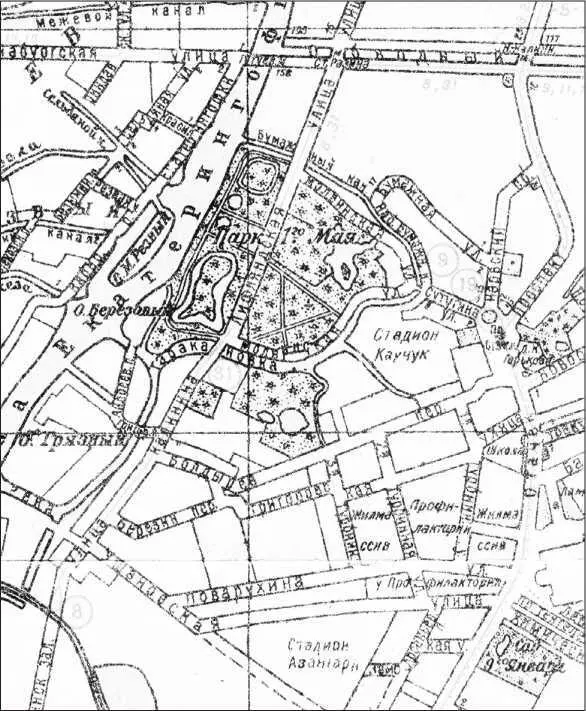

Нынешний парк «Екатерингофский» назывался тогда

«Парк культуры и отдыха имени 1 Мая». Территория парка включала жилую Молвинскую улицу [44]длиной в 1200 метров, проезжую часть Лифляндской улицы, делящей парк на две части. На парк выходили улицы Калинина и Сутугина [45].

Огибая парк, от Екатерингофки до Сутугиной улицы, на 1,3 километра тянулась набережная Бумажного канала, с жилыми 1-2-этажными деревянными и несколькими каменными многоэтажными домами.

С парком по Бумажному каналу до одноименного моста граничил прядильно-ниточный комбинат «Советская Звезда». С моста виднелся земляной откос Обводного канала и часть строений пивоваренного завода. Далее по каналу более чем на 100 метров – боковой фасад четырехэтажного дома № 6/8 по Лифляндской улице.

На канал выходили конечные номера деревянных домов Бумажной улицы, на повороте улицы к каналу – новое трехэтажное здание школы. В начале улицы торговал колхозный Бумажный рынок с магазином кондитерских изделий, двумя ларями химико-москательных товаров, пунктами скупочным и заготовки утильсырья, чуть далее – баня.

Карта Ленинграда 1939 г. Фрагмент.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: