Сергей Никитин - Падучая звезда

- Название:Падучая звезда

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Современник

- Год:1984

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Никитин - Падучая звезда краткое содержание

Владимирский писатель Сергей Никитин (1926–1973) хорошо знаком читателям по сборникам рассказов и повестей «Весенним утром», «Горькая ягода», «Костер на ветру», «Моряна», «Живая вода» в многим другим. Манеру писателя отличает тонкое понимание слова, пристальное внимание к внутреннему миру героев, умение за обыденными событиями увидеть глубинные движения души.

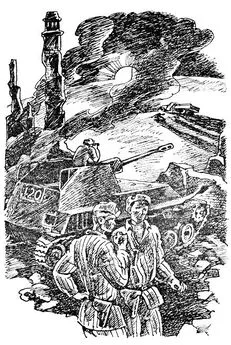

Герой повести «Падучая звезда» рядовой пехотных войск Митя Ивлев, подобно тысячам его восемнадцатилетних сверстников, отдает свою жизнь за Победу в наступательных боях тысяча девятьсот сорок четвертого года.

Падучая звезда - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

– Слышишь? Это коростель, – говорит дядя.

– Коростель? – трепетно повторяет Митя, прислушиваясь к сухому скрипу в прибрежных кустах.

И, как на своих богов, с благоговейным восторгом смотрит на дядю, на Лая, на ружье…

IV

Может быть, это особенность возраста или особенность его, Митиного, восприятия мира, но только, оглядываясь на свое раннее детство, он не видел там ни зим, ни осени, ни ночей, ни ненастья, точно все оно было залито необыкновенно ярким ласковым солнцем. А может быть, все дело в том, как сам оцениваешь в зрелом возрасте события давних дней? Разве не казался ему тогда пронзительный, жгучий укус пчелы целой трагедией и разве не со счастливой улыбкой вспоминает он теперь этот случай?

В ту же раннюю пору жизнь одарила его настоящим приключением.

Один конец улицы выходил прямо в небо, на закат; там, за рекой, дымчато синел лес, отчеркивая горизонт четкой прямой линией. Выходя за ворота, Митя всегда встречался с этой далью, поглощавшей по вечерам то багровое, то желто-туманное, то золотистое солнце, и, конечно, думал о том, что же скрыто там, за синей кромкой леса, куда ниспадал потухающий купол неба. Ни религиозным объяснениям бабушки, ни научным – матери равно остался он неудовлетворен. Возчик Андрон, этот санитар города, вывозивший на свалку отбросы от помоек, маленький, несоразмерно широкоплечий, весь от ворота до сапог закрытый громыхающим брезентовым фартуком, долго смотрел из-под руки в конец улицы и сказал:

– А ничего там нет. Ветер.

Тогда Митя сбежал однажды вниз по улице, пересек капустные огороды на заливном лугу, намотал на голову трусишки и майку и ступил в быстрое течение реки. Он уже бывал в заречной пойме, где собирал с мальчишками орехи, переходя реку вброд, и все же панический страх охватил его, когда течение напористо ударило в бок, завиваясь маленькими быстрыми воронками, и он увидел, как далеко оба берега и как одинок он в этом сверкающем потоке. Он хотел засмеяться для бодрости, когда ноги все же зацепились за ребристый песок отмели, но лишь как-то судорожно заикал всем нутром, и долго потом, уже на берегу, крупная дрожь время от времени сотрясала его худенькое тело.

В зарослях ивняка и орешника на том берегу он шел без дороги, натыкаясь на мелкие озерца, где среди зеленых водорослей плавали красноперые мальки окуня; видел скользнувшего в корни и палую листву ужа; ел щавель, орехи, черную смородину, ежевику, а когда вышел на огромный, выжженный солнцем пустырь, простиравшийся до того самого леса, за которым небо сходилось с землею, то замер в восторге и удивлении. Он увидел настоящую пушку. Неподалеку от нее под навесом стоял красноармеец с винтовкой.

– Валяй отсюда, пацан, – сказал он. – Нельзя.

И надолго потом осталось у Мити убеждение, что часовой с винтовкой и пушкой охраняет ту заповедную черту, за которой, по неправедным словам Андрона, будто бы нет ничего, а только ветер.

V

Еще в детстве жизнь связала его с природой, не обнеся этим драгоценным даром.

Городской двор был обширен и дик, весь в лопухах, крапиве, полыни, в кустах желтой акации и бузины, в непривитых яблонях и выродившемся вишеннике. В поддревесной сыри водились лягушки и ящерицы, мокрицы и черви. Под крышами всевозможных сарайчиков жили летучие мыши и птицы.

Двор обогатил его названиями деревьев и трав, всех ползучих и летающих тварей.

За лето он дичал на этом дворе – спал в обнимку с Лаем на половиках, ел стручки акации, яблоневую завязь, пил теплые куриные яйца, которые находил в лопухах и крапиве. Смазывая вазелином его цыпки, мама грустно вздыхала и уносила к себе на постель, чтобы хоть ночью овеять теплом своей ласки.

В одно из дошкольных лет, еще до того, как дядя первый раз взял его на охоту, Митя на целый месяц попал в деревню. Ему запомнились теплые сумерки, высокое бледное небо, розовенькие облака по горизонту и две проселочные колеи во ржи, разделенные муравчатой бровкой. Он сидит с мамой в телеге; ему очень хорошо с ней, но он пока не ведает всей меры своего счастья, потому что то, что будет у него впереди, окажется еще прекраснее и запомнится на всю жизнь, как лучшее время близости к маме.

«Спать пора… спать пора…» – посвистывает во ржи перепел.

И Митя засыпает. Уже темно, когда он открывает глаза; кто-то большой, широкий, загородивший ему спиной полнеба, идет, держась за край телеги, и Митя в полусне слышит разговор:

– А ты, паря, откуда будешь-то? – спрашивает возница.

– Я-то? Дальний. Это тебе знать не обязательно.

– Ишь заноза! Ну хоть, как звать, скажи, а то идешь, и неизвестно, кто ты.

– Зовут нас, дядя, зовулькой, а величают свистулькой.

– Смотрю, строптив ты, паря.

– Это верно, я гордый.

И оба умолкают. Снова лишь скрип телеги да непрерывное, наполняющее весь ночной воздух свиристение кузнечиков.

Деревеньку – в один ряд домов, с часовней и кирпичными кладовыми – с трех сторон окружали ржи и выпасы, а с четвертой – подпирал редкий, но могучий, сухой и солнечный бор. Тихой музыкой слышался в ветреную погоду его шум; что-то непривычно возвышающее цыплячью Митину душонку было в прямизне высоченных сосен, в вековой невозмутимости тишины и покоя бора. Он никогда не кричал, не бегал там, стараясь держаться поближе к маме, и она спрашивала:

– Боишься?

– Н-нет, – смущенно отвечал он, не понимая, что такое творится с ним.

Он любил бывать в бору только с мамой, чувствуя какое-то счастливое единение с ней, точно весь вливался в ее душистую теплую грудь.

Никогда не забудет он, как схватила она его, когда он упал с воза сена, и отчаянно плакала, ощупывая его голову, руки, ноги, и он тоже плакал – не от боли и страха, а от жалости к ней, такой неутешно несчастной в эту минуту.

Но если в бору Митя бывал только с мамой, то сама деревня и вся ее округа были открыты ему деревенскими мальчишками. Из них он помнил приземистого, кривоногого Толянку, ловкого во всех играх и удачливого во всех мальчишеских промыслах. Помнил босоногую, рваную, немытую ораву ребят вдовы Натальи, но все они слились у него в одно курносое сопливое лицо, и только Игнаша – тоненький большеголовый мальчик, спокойный, добрый и справедливый, – выделялся как-то особо. Вот, пожалуй, и все.

Вставал Митя вместе с пастухом. Этот маленький корявый мужичок в лаптях и в каких-то словно нарочно рваных и трепаных лохмотьях удивительно хорошо играл на рожке. И навсегда в Митином представлении туманный деревенский рассвет соединился с этой чистой песней рожка, со сказкой о тростниковой дудочке, заговорившей человеческим голосом, хотя пастуший рожок тех мест – вовсе не тростниковая дудочка. То были места известных владимирских рожечников, и, боже мой, как же играл этот деревенский пастух, как он играл, если в неокрепшую детскую Митину память навсегда вошли не только сам пастух и бредущее в тумане стадо, но и сама от нотки до нотки мелодия рожка, необыкновенно напевная, отзывающаяся в душе чистым грустным чувством!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: