Николай Гоголь - Полное собрание сочинений и писем в семнадцати томах. Том I. Вечера на хуторе близ Диканьки. Том II. Миргород

- Название:Полное собрание сочинений и писем в семнадцати томах. Том I. Вечера на хуторе близ Диканьки. Том II. Миргород

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Московской Патриархии

- Год:2009

- Город:Москва - Киев

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Гоголь - Полное собрание сочинений и писем в семнадцати томах. Том I. Вечера на хуторе близ Диканьки. Том II. Миргород краткое содержание

Полное собрание сочинений и писем в семнадцати томах. Том I. Вечера на хуторе близ Диканьки. Том II. Миргород - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Этот же образ мы находим и в заключительной главе «Выбранных мест из переписки с друзьями» — «Светлое Воскресенье». Говоря о желании избранных людей провести Светлый праздник «не в обычаях девятнадцатого века, но в обычаях вечного века», Гоголь восклицает: «Бог весть, может быть, за одно это желанье уже готова сброситься с небес нам лестница и протянуться рука, помогающая возлететь по ней».

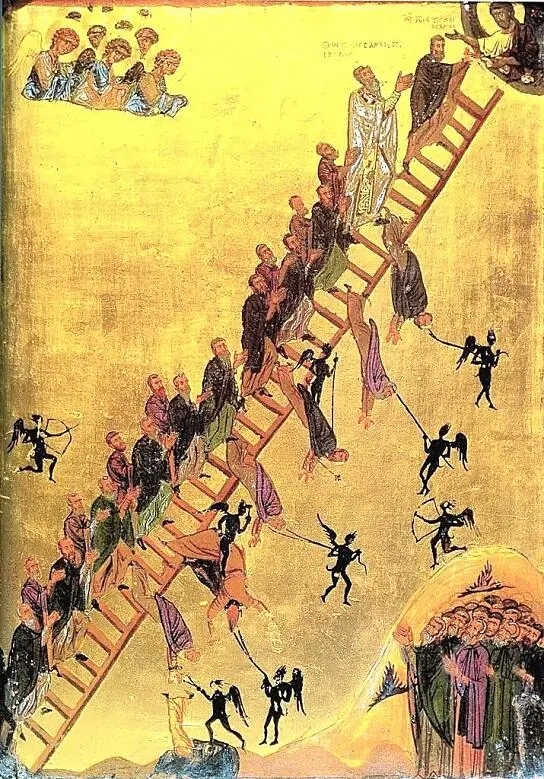

В православной святоотеческой литературе «лествица» — один из основных образов духовного возрастания. Он восходит к Библии, а именно к 28-й главе Книги Бытия (ст. 10–17), где описывается видение патриарха Иакова: «И сон виде: и се, лествица утверждена на земли, еяже глава досязаша до небесе, и ангели Божии восхождаху и низхождаху по ней». Этот фрагмент входит в паремии (избранные места из Священного Писания), читаемые в Церкви на Богородичные праздники, и встречается во многих акафистах — Пресвятой Богородице: «Радуйся, лествице небесная, еюже сниде Бог 79 79 На иконе Божией Матери «Неопалимая Купина» среди других символических изображений есть и лествица , образ сошествия Господа на землю через плоть Пресвятой Богородицы как по некой лестнице.

; радуйся, мосте, преводяй сущих от земли на небо» , святителю Николаю, небесному покровителю Гоголя: «Радуйся, лествице, Богом утвержденная, еюже восходим к небеси…» Примеры такого словоупотребления мы находим и в выписках Гоголя из церковных песней и канонов служебных Миней.

Сохранились свидетельства, что Гоголь внимательно изучал «Лествицу» и делал из нее подробные выписки. Дошедший до нас автограф Гоголя, хранящийся ныне в Рукописном отделе Пушкинского Дома и датируемый приблизительно 1843 годом, включает в себя выписки из «Лествицы» в том переводе, который был издан в Москве в 1783 году с названием «Лествица, возводящая на небо». Цитаты и реминисценции из нее встречаются в письмах Гоголя первой половины 1840-х годов. По всей видимости, в своих заграничных странствиях Гоголь имел при себе составленный им еще раньше рукописный сборник.

Доктор Тарасенков вспоминал, что незадолго до своей кончины Гоголь указал ему «на сочинение Иоанна Лествичника, в котором изображены ступени христианского совершенства, и советовал прочесть его». По словам того же Тарасенкова, сочинение преподобного Иоанна Синайского нравилось Гоголю «своими строгими правилами», и он «старался достигать высших ступеней, в нем описанных».

Действительно, еще в 1842 году Гоголь писал Жуковскому: «… живет в душе моей глубокая, неотразимая вера, что небесная сила поможет взойти мне на ту лестницу, которая предстоит мне, хотя я стою еще на нижайших и первых ее ступенях»; в 1843 году Надежде Николаевне Шереметевой: «Долгое воспитанье еще предстоит мне, великая, трудная лестница».

Икона «Лествица»

Конец XII в.

В этом свете вся жизнь Гоголя, сопоставимая с монашеским подвигом, — мучительная борьба между духовными и художественными устремлениями, сожжение рукописей, попытка ухода в монастырь, в конечном итоге отказ от себя и мученическая кончина, — предстает как образ духовной лествицы, постоянного восхождения, а произведения его являются некими ступенями на этом нелегком пути.

Смерть Гоголя породила множество толков. Широко распространено мнение, что он уморил себя голодом. На этом настаивал еще Н. Г. Чернышевский на основании воспоминаний доктора Тарасенкова. Однако Гоголь был православным христианином, исполняющим все церковные установления. Правильно понимаемый и исполняемый пост никак не может послужить причиной смерти человека. А то, что Гоголь понимал пост в церковном духе, неопровержимо свидетельствуют его выписки из творений Святых Отцов. Об этом же говорят и пометы на принадлежавшей ему Библии (хранящейся в Рукописном отделе Пушкинского Дома). «Пост не дверь к спасенью», — написал он карандашом на полях против слов святого апостола Павла: «Брашно же нас не поставляет пред Богом: ниже бо аще ямы, избыточествуем: ниже аще не ямы, лишаемся» («Пища не приближает нас к Богу: ибо едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем», 1 Кор. 8, 8).

Внутренняя жизнь Гоголя, под которой он, естественно, понимал жизнь в Боге, велась скрыто от окружающих. Не имея собственного дома и живя все время на людях, он, конечно, часто вынужден был скрывать свое пощение, как это и заповедано Евангелием. Гоголь чувствовал себя как дома, по-видимому, только у графа Александра Петровича Толстого. Бывая у тех знакомых, которые не придавали большого значения посту, Гоголь старался не смущать их. Именно в этом смысле, видимо, надо понимать его записку Аксакову от 19 марта 1849 года: «Любезный друг Сергей Тимофеевич, имеют сегодня подвернуться вам к обеду два приятеля: Петр Михайлович Языков и я, оба греховодники и скоромники. Упоминаю об этом обстоятельстве по той причине, чтобы вы могли приказать прибавить кусок бычачины на одно лишнее рыло». На эту записку, например, ссылается доктор Тарасенков, говоря, что Гоголь любил «сытные мясные кушанья».

Известно, что именно 19 марта Гоголь отмечал свой день рождения, который, бывая в Москве, нередко проводил у Аксаковых. В 1849 году день этот приходился на Великий пост. Зная духовное устроение Гоголя, можно с уверенностью утверждать, что он не ел у Аксаковых в этот день «бычачины», хотя и счел необходимым в шутливой формё заблаговременно предупредить друзей, чтобы они чувствовали себя свободно.

Отметим, что через несколько дней Гоголь должен был причаститься Святых Таин. 3 апреля 1849 года, в день Светлого Христова Воскресения, он писал матери и сестрам Анне и Елизавете: «Христос воскрес! От всей души поздравляю вас всех с радостнейшим праздником. Я провел его, слава Богу, не без душевного веселия. Вероятно, и вы также были счастливы в этот день по мере того, как умела душа возрадоваться Воскресению Того, Кто воскрешает всех, в Него верующих. Письмо ваше (от 19 марта) с поздравлением пришло ко мне в тот день, когда я удостоился приобщиться Св. Тайнам». Гоголь, по всей вероятности, причащался на Страстной неделе, скорее всего в Великий четверг.

Само собою разумеется, что вкушение мяса Великим постом, за полторы недели до приобщения Святых Таин, недопустимо (это понятно даже для новоначальных). В выписках Гоголя из творений Святых Отцов и учителей Церкви находим следующее место о тех, кто причащается недостойно: «Таинство Евхаристии, принимаемое устами недостойных, вместо отпущения грехов их, вместо запечатления их к наследию небесному и вечному блаженству, вызывает на них праведный суд страшного Судии — Бога; и Пречистая Кровь Иисуса Христа в устах нечистых еще громче крови Авелевой вопиет к Богу об отмщении. Кому из вас, братия мои, не известны страшные поразительные опыты Божественного мщения на осквернителей святыни?.. В первенствующей Церкви видимым образом — болезнию или смертию казнь небесная отпечатлевалась на тех, которые, не быв достойными, приступали к Евхаристии. Сего ради, говорит Апостол, «в вас мнози немощны и недужливы, и усыпают», то есть умирают, «довольни» (1 Кор. 11, 30)».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: