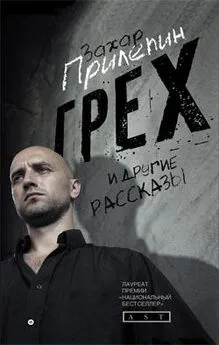

Захар Прилепин - Грех

- Название:Грех

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Захар Прилепин - Грех краткое содержание

Грех - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ранним, свежим утром Захарка с большим удовольствием красил двери и рамы в доме сестер. Теплело медленно. Когда появлялась Катя в белой рубашке, концы которой были завязаны у нее на животе, и в старых, завернутых по колени, восхитительно идущих ей трико, он легко понимал, что не заснул бы ни на секунду, если б остался рядом с ней. Много смеялся, дразня по пустякам сестер, чувствовал, что стал непонятно когда увереннее и сильнее. Ксюша повозила немного вялой кистью и ушла куда-то. Катя рассказывала, веселясь, о сестре: какая она была в детстве, и как это детство в одно лето завершилось. И о себе говорила, какие странности делала сама, юной. И даже не юной. - Дура, - сказал Захарка в ответ на что-то, неважное. - Как ты сказал? - удивилась она. - Дура ты, говорю. Катя замолчала, ушла разводить краску, сосредоточенно крутила в банке палкой, поднимая ее и глядя, как стекает густое, медленное. Спустя, наверное, часа три, докрасив, сидели на приступках дома. Катя чистила картошку, Захарка грыз тыквенные семечки, прикармливая кур. - Ты первый мужчина, назвавший меня дурой, - сообщила Катя серьезно. Захарка не ответил. Посмотрел на нее быстро и дальше грыз семечки. - И что ты по этому поводу думаешь? - спросила Катя. - Ну, я же за дело, - ответил он. - И самое страшное, что я на тебя не обиделась. Захарка пожал плечами. - Нет, ты хоть что-нибудь скажи, - настаивала Катя, -…об этом… - А на любимого мужа обиделась бы? - спросил Захарка только для того, чтобы спросить что-нибудь. - Я люблю тебя больше, чем мужа, - ответила Катя просто и срезала последнюю шкурку с картошки. С мягким плеском голый, как младенец, картофель упал в ведро. Захарка посмотрел, сколько осталось семечек в руке. - Чем мы с тобой еще сегодня займемся? - спросил, помолчав. Катя смотрела куда-то мимо ясными, раздумывающими глазами. В доме проснулся и подал голос Родик. Они поспешили к нему, едва ли не наперегонки, каждый со своей нежностью, такой обильной, что Родик отстранялся удивленно: чего это вы? - Пойдем, погуляем? - предложила Катя. - Надоело работать. Невнятной тропинкой, ни разу не хоженой Захаркой, они тихо побрели куда-то задами деревни, с неизменным Родиком на плечах. Шли сквозь тенистые кусты, иногда вдоль ручья, а потом тихой пыльной дорогой, немного вверх, навстречу солнцу. Выбрели для Захарки неожиданно к железной оградке, железным воротцам с крестом на них. - Старое кладбище, - сказала Катя негромко. Родику было все равно, куда они добрались, и он понесся меж могил и ржавых оградок, стрекоча на своем языке. Они шли с Катей, читая редкие старорусские имена, высчитывая годы жизни, радуясь длинным срокам и удивляясь - коротким. Находили целые семьи, похороненные в одной ограде, стариков, умерших в один день, бравых солдатиков, юных девушек. Гадали, как, отчего, где случилось. У памятника без фото, без дат встали без смысла, смотрели на него. Катя - впереди, Захарка за ее плечом, близко, слыша тепло волос и всем горячим телом ощущая, какая она будет теплая, гибкая, нестерпимая, если сейчас обнять ее… вот сейчас… Катя стояла, не шевелясь, ничего не говоря, хотя они только что балагурили без умолку. Внезапно налетел как из засады Родик, и все оживились - поначалу невпопад, совсем неумело, произнося какие-то странные слова, будто пробуя гортань. Но потом стало получатся лучше, много лучше, совсем хорошо. Вернулись оживленные, словно побывали в очень хорошем и приветливом месте. Снова с удовольствием взялись за кисти. Весь этот день и его запахи краски, неестественно яркие цвета ее, обед на скорую руку - зеленый лук, редиска, первые помидорки, - а потом рулоны обоев, дурманящий клей, мешающийся под ногами Родик, уже измазавшийся всем, чем только можно, - в конце концов, его ответили к бабушке, - и все еще злая Ксюша (“…поругалась со своим…” - шептала Катя), и руки, отмываемые уже в размытых летних сумерках бензином, - все это, когда Захарка, наконец, к ночи добрался до кровати, отчего-то превратилось в очень яркую карусель, кажется, цепочную, на которой его кружило, и мелькали лица, с расширенными глазами, глядящими отчего-то в упор, но потом сиденья на длинных цепях относило далеко, и оставались только цвета: зеленый, синий, зеленый. И лишь под утро пришла неожиданная, с дальним пением птиц, тишина - прозрачная и нежная, как на кладбище. “…Всякий мой грех… - сонно думал Захарка, -…всякий мой грех будет терзать меня… А добро, что я сделал, - оно легче пуха. Его унесет любым сквозняком…” Следующие летние дни, начавшиеся с таких медленных и долгих, вдруг начали стремительно, делая почти ровный круг цепочной карусели, проноситься неприметно, одинаково счастливые до того, что их рисунок стирался. В последнее утро, уже собравшись, в джинсах, в крепкой рубашке, в удивляющих ступни ботинках, Захарка бродил по двору. Думал, что сделать еще. Не мог придумать. Нашел лук и последнюю стрелу к нему. Натянул тетиву и отпустил. Стрела упала в пыль, розовое перо на конце. “Как дурак, - сказал себе весело. - Как дурак себя ведешь”. Поцеловал бабушку, обнял деда, ушел, чтоб слез их не видеть. Легкий, невесомый, почти долетел до большака, - так называлась асфальтовая дорога за деревней, где в шесть утра проходил автобус. К сестрам попрощаться не зашел: что их будить! “Как грачи разорались”, - думал дорогой. Еще думал: “Лопухи, и репейник ароматный”. Ехал в автобусе с ясным сердцем. “Как все правильно, Боже мой! - повторял светло. - Как правильно, Боже мой! Какая длинная жизнь предстоит! Будет еще лето другое, и тепло еще будет, и цветы в руках…” Но другого лета не было никогда.

Все лучше и лучше

Наконец-то вышла книга Льва Данилкина “Человек с яйцом” об Александре Проханове. Сразу оговорюсь, что я почитаю Проханова за одного из своих учителей, правда, люблю его вовсе не за те книги, с которыми он стал в последние времена популярен. Лучшее у Проханова - первый, совершенно классический сборник рассказов “Иду в путь мой”, другой сборник новелл - “Третий тост”, романы “Время полдень”, “Дворец”, “Надпись”. Данилкин более всего любит Проханова за “Чеченский блюз” и культовый “Господин Гексоген”, которые мне поперечны. Два последних романа Проханова, вышедшие (и прочитанные мной) в уходящем 2007-м, - “Теплоход “Иосиф Бродский” и “Пятая Империя” - это уже неизвестно в какие ворота должно въезжать… В любом случае Проханова даже сам Проханов уже не переедет, хоть он еще тридцать томов напишет про имперские свои видения. Итак, я с некоторой ревностью относился к труду Данилкина - я тоже читал всего Проханова, и помню его книжки лучше самого Александра Андреевича, и вехи биографии его знаю почти наизусть. Однако удовольствие, мною полученное от чтения Данилкина, было несравненным. Лева в своей публицистике, я заметил, очень любит слова “тестостерон” и “адреналин”. Если он пишет о ком-нибудь энергичном, непременно упоминает, что в тексте прет тестостерон и адреналин. Ну так вот, давно я не видел столько живой, трепетной, бушующей в кровотоках энергетики - сколько есть ее в данилкинском труде. “Адреналин Прох” - надо такую сыворотку придумать и поить ею молодых и вялых литераторов. Видно, что и самого Данилкина, что называется, прет от темы, от эпохи, которую он, посредством описания бурного, громокипящего Проханова, взрезал, распилил, разгрыз. Другой мощный труд года - “Блудо и МУДО” Алексея Иванова, сочинение во всех смыслах замечательное, остроумное, легкое. Это лучший, на мой вкус, роман Иванова, я нисколько не стесняюсь назвать его шедевром. Иванову я высказал свою поверхностную идею о том, что главный герой “Блудо и МУДО” - это географ, который “пропил глобус”, но навыворот. Иванов ответил, что все это глупости, а я остался при своем мнении. Один из лучших своих рассказов (и один из лучших рассказов на русском языке) написал Леонид Юзефович - называется “Язык звезд”. “Чужая” Владимира Нестеренко поразила меня точностью и мертвой хваткой. Герман Садулаев, автор нашумевшей книги “Я - чеченец!”, пишет самую европейскую в современной России прозу, совершенно неожиданную; всегда удивляюсь ему. Обрадовала книга Дениса Гуцко “Покемонов день” - но я читал ее ранее, в разрозненных журнальных публикациях; зато новые, не вошедшие в эту книгу рассказы Гуцко, которые мне посчастливилось видеть, - написаны совсем уже в хорошем смысле маститым автором, с той редкой в суровой русской литературе нежностью, которой и не ждешь уже. Алексей Варламов выдал замечательную книгу об Алексее Толстом и получил по праву “Большую книгу”, хоть и вторую премию (я бы первую дал). Любопытен огромный труд “Корней Чуковский” Ирины Лукьяновой, хотя лучшая глава в этом томе (“Чуковский и Некрасов”) написана все-таки Быковым. Нового романа у Дмитрия Быкова в этом году не было (может, оно и к лучшему), но его публицистика в журнале “Русская жизнь” выше всяких похвал. Я вообще не понимаю, как на свет мог появиться такой замечательно умный человек. Быков лучший критик в России, эдакий идеальный орган для понимания литературы. Все лучше, в самом высоком смысле - аскетичнее и точнее пишет Роман Сенчин; его повесть “Конец сезона” - настоящая литература, не уступающая помянутому Алексею Иванову. И вообще, что называется, по гамбургскому счету, проза в современной России пишется такая, что не стыдно, открывая учебник литературы, классикам в глаза взглянуть. О поэзии тоже говорят подобное, я почти готов согласиться с этим, только до сих пор не могу взять в толк, отчего так много верлибров сочиняют нынче. Не то русская, бездонная в своих возможностях рифма обеднела? Все появившиеся в последние времена подборки Геннадия Русакова были столь же мощны, как и все стихи его, что читал я в последние годы. Купил сборничек Анны Русс и убедился, что эта замечательная, умеющая так тонко иронизировать (что русской поэзии мало свойственно) девушка - лучшая поэтесса в современной России. Книжка “13 дисков” Михаила Щербакова еще раз убедила меня, что это, пожалуй, самый недооцененный поэт в современной России, мастер, мастер и еще раз мастер. И есть еще два имени, которые я считаю своим долгом назвать, эти люди также пишут стихи: зовут их Арсений Гончуков и Анна Матасова. Гончуков живет в Нижнем, Матасова - в Петрозаводске. Гончуков сочиняет рваные, вывернутые наизнанку, кровоточащие, жуткие тексты, несколько за пределами литературы находящиеся, но настолько самобытно, самоценно, со звериным чутьем сделанные, что литература просто обязана расправить щедрые крылья и срочно разобраться с этим первобытным, восхищающим меня явлением, согреть его своим животворящим теплом. Книга его называется “Отчаянное рождество”. Что касается Ани Матасовой, то это как раз осененная ангелом русская классическая поэзия, совсем не ученическая, с пряным вкусным вкусом и запахом: знаете, как иногда, оголодав, в зимний день, прикоснешься лицом к ржаным сухарикам и почувствуешь разом и жизнь, и почву, и судьбу, - вот такие вот стихи. Новая подборка ее вышла в №10 журнала “Наш современник”, спешите видеть. Ну а боль уходящего года: знакомство с поэзией Анатолия Кобенкова, которого я, к несчастью своему, узнал только когда он умер. Подборка его стихов в “Дружбе народов” потрясла меня. В той своей, посмертной подборке он пишет о некоей, спасающей нас, книге, о том, что свет, “которым она поддержана, мог бы согреть державу… Впрочем, уже и державы, как и читателя, нет”. Будем надеяться, что и читатель есть, и держава не исчезнет в мутных водах, и тот свет, что в стихах Анатолия Кобенкова был, - еще согреет не одну озябшую душу. Вечная ему память!

Интервал:

Закладка: