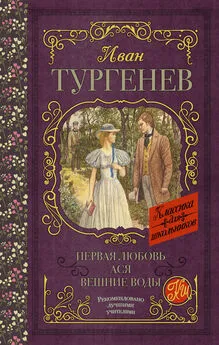

Иван Тургенев - Отцы и дети. Ася. Повести. Рассказы

- Название:Отцы и дети. Ася. Повести. Рассказы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-112759-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Тургенев - Отцы и дети. Ася. Повести. Рассказы краткое содержание

Отцы и дети. Ася. Повести. Рассказы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

У Тургенева есть поразительные женские образы. Как раз и к вопросу об отношениях с матушкой: сильная, властная женщина у него выступает не только в образе барыньки. Это вам и прелестная купчиха Полозова из «Вешних вод», омерзительная, но прелестная, это вам и Елена из «Накануне». Это сейчас выражение «тургеневская девушка» приобрело смысл «кисейная барышня», на самом деле тургеневские женщины – это женщины из «Первой любви». Страстная, совершенно необузданная, знать не знающая никаких приличий и выбирающая борца или монстра – в то время как кроткий автор стоит в стороне. Она бывает довольно противна, но бывает и совершенно неотразима. И, конечно, идеальная абсолютно тургеневская женщина, лучшая – это Клара Милич. Я, собственно, детям, которые не любят Тургенева и вообще не хотят читать, подбрасываю, как правило, «Клару Милич» – повесть или, как я думаю, маленький, компактно написанный роман, лучшую вещь позднего Тургенева, которая может приохотить к триллерам даже того, кто этого не любит и не понимает. (Анна Ахматова говорила, что эта вещь очень провинциальна; при всей любви к Ахматовой, провинциальна как раз такая оценка, тем более, что под горячую руку ей попался и «Стук…Стук…Стук!..» – самый таинственный, умный и многозначный тургеневский рассказ о бессмертном типаже русского Наполеона). Самый страшный сон в русской литературе описан в «Кларе Милич». И самый очаровательный женский образ с ее решительными сербскими чертами, с ее черными глазами, взгляд которых даже неприятен, с черными волосами, с резкими, чувственными чертами лица, низким неожиданно и страстным голосом, и с этим ее «вот если я найду своего, то он будет мой – или я с собой покончу!». Вот вам, пожалуйста, идеальный женский образ. И она добилась же его действительно. Отравилась, а потом после смерти сделала все, что хотела. Он помер и ушел к ней, и никакой нет уверенности, что этому Яшеньке будет там хорошо.

Это тот женский образ, который нельзя не любить, потому что это образ жертвенный, – она гибнет все-таки, – и вместе с тем такой, которого нельзя не бояться. Тургеневская женщина, решительная, страстная, которая берет судьбу в свои руки, которая мужчин ломает об колено, которая как Россия, как княгиня Р. либо приближает, либо удаляет, – это взбалмошный типаж. Она, конечно, не та, что женщина Достоевского, у которой ко всему этому есть еще и просто откровенная истерия, откровенная патология и дикий какой-то совершенно разврат, вроде бы и унизительный, а вместе с тем доставляющий большое удовольствие. Это, конечно, не Настасья Филипповна. У Тургенева они все поздоровей. Но в них ведь главное не страстность, а властность. И лично мне это скорее симпатично.

Полозова, противопоставляемая Джемме, неслучайно носит змеиную фамилию и не зря у нее короткие толстые пальцы, которыми она вцепляется, впивается в шевелюру Санина. И не зря Клара Милич – истинная тургеневская женщина – похищает у человека душу и выступает грозной силой, почти загробной, не зря Елена в «Накануне» вызывает у автора чувства очень амбивалентные. И скорее некую чужеродность ощущает он по отношению к ней, а любимый-то герой, автопортрет – Шубин. Именно таким играл Шубина Любимов в свое время в Вахтанговском театре, самым обаятельным персонажем и в некотором смысле авторским альтер эго.

В самой прямой связи с этой темой находится ответ на роковой вопрос «Зачем Герасим утопил Муму?». Не будем забывать, что «Муму» – рассказ, написанный на съезжей, под арестом. Поводом для ареста тогда становилось все, что угодно. Время вообще типологически очень похожее на наше, с 1849 года примерно по 1855 год российская литературная жизнь замерла, это так называемое николаевское «мрачное семилетие». Но самое живое произведение в ней – «Муму». А живое оно потому, что оно носит глубоко автобиографический характер. За что Герасим утопил Муму – вопрос спорный, но за что посадили Тургенева, мы помним очень хорошо. Он написал некролог Гоголю, в котором осмелился намекнуть, что преждевременная кончина писателя имеет некоторую связь с внешними обстоятельствами его жизни: в частности, с политикой. Разумеется, Гоголя убило время, и упоминание об этом, само собой, не могло сойти автору с рук.

Самый пугливый, самый осторожный, самый послушный автор в русской литературе, который маменьку всю жизнь боялся ослушаться, – этот робкий человек умудрился сесть. Но, правда, Достоевский пострадал значительно серьезнее Тургенева, за чтение письма Белинского к Гоголю чуть было не расстреляли, потом заменили на восемь лет, а потом скостили до четырех. Ну, с Тургеневым как-то обошлось, он получил две недели, но острастка оказалась очень сильна. Потом мать его вызволила. Не очень понятно, за что Муму утоплена, но за что Тургенев сел, мы понимаем.

Вообще задавать этот вопрос школьникам, пятиклассникам – практически безнадежное дело. Большинство говорят, что Герасим не мог ослушаться барыню. Помилуйте, но он же все равно ослушался барыню, он же ушел.

Главная коллизия в творчестве Тургенева, что для любого делания, для любого подвига, для любого духовного роста или радикального перелома нужно прежде всего убить в себе то, что наиболее ценно.

И в тургеневской системе символов вот эта контрадикция души и поступка, души и действия очень отчетлива. По большому счету Тургенев – первый русский символист, и романы его по преимуществу символистские. И конечно, прав Сергей Александрович Соловьев говоря, что первый роман Серебряного века – это «Анна Каренина», но по-настоящему готовить символизм к рождению на русской почве начал еще Тургенев. Его система символов очень постоянна и очень прозрачна. Он откровенный, вообще говоря, писатель, невзирая на акварельность, туманность своих выводов. Надо просто научиться его читать.

Пара к «Муму», – конечно, «Собака», двойчатка, блистательный рассказ 1864 года. Это история о том, как у бывшего гусара, степного небогатого помещика завелось странное явление: как только он тушит свечу, у него под кроватью начинает рычать, стучать хвостом, трясти ушами собака. Вот она клацает зубами, вот она выкусывает блох, ну, слышно собаку. Он смотрит под кроватью – ничего, под кроватью дежурит – ничего, погасил свечи – начала чесаться. Хорошо, позвал слугу, слуга смотрит – ничего…

Я люблю очень этот рассказ, потому что в нем содержится самая страшная, самая готическая сцена во всей русской литературе. Я люблю этот рассказ, потому что вообще люблю страшное и таинственное, это во мне такая вечная детская тяга к поэтическому мистическому… Что происходит дальше. Он оставляет ночевать у себя соседа. «Ой, что это, ты никак собаку завел?» – «Да нет у меня никакой собаки» – «Да вот же, я слышу» – «Ну, посмотри!». Тот говорит: «Нет, нечисто у тебя в доме. Как хочешь, надо тебе идти к священнику».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: