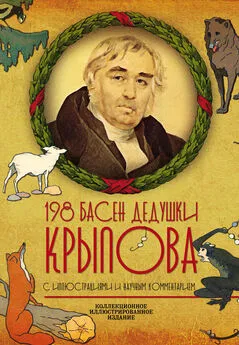

Иван Крылов - 198 басен дедушки Крылова

- Название:198 басен дедушки Крылова

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-907120-76-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Крылов - 198 басен дедушки Крылова краткое содержание

(А. С. Пушкин) …Его басни отнюдь не для детей. Тот ошибется грубо, кто назовет его баснописцем в таком смысле, в каком были баснописцы Лафонтен, Дмитриев, Хемницер и, наконец, Измайлов. Его притчи – достояние народное и составляют книгу мудрости самого народа.

(Н. В. Гоголь) В русской литературе не было более искусного мастера иносказательности, чем «дедушка Крылов». Соединив в своем стиле мудрость Эзопа и искрометный слог Лафонтена, Иван Андреевич создал удивительное собрание басен. Простые и изящные истории понятны даже ребенку, но за этой легкостью всегда кроется подтекст, тонкий намек, понятный лишь немногим. За свою жизнь писатель создал 198 басен, которые даже сейчас, спустя 250 лет со дня рождения автора, продолжают восхищать легкостью слога и изяществом намеков.

В предлагаемое издание вошли все басни, написанные Иваном Андреевичем Крыловым. Каждая история украшена иллюстрациями и снабжена подробным комментарием, благодаря чему известные с детских лет басни читаются уже совершенно иначе.

198 басен дедушки Крылова - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И все же дедушка Крылов по-прежнему безраздельно царствует над басенным миром.

Игорь Ильинский

Книга первая

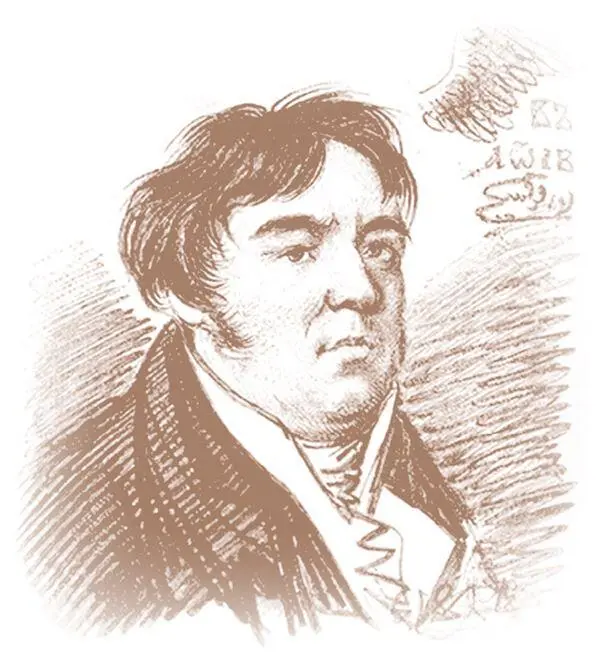

И. А. Крылов

Рисунок А. Орловского 1812

I

Ворона и Лисица

Уж сколько раз твердили миру,

Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок,

И в сердце льстец всегда отыщет уголок.

Вороне где-то бог послал кусочек сыру;

На ель Ворона взгромоздясь,

Позавтракать было совсем уж собралась,

Да позадумалась, а сыр во рту держала.

На ту беду Лиса близехонько бежала;

Вдруг сырный дух Лису остановил:

Лисица видит сыр, Лисицу сыр пленил.

Плутовка к дереву на цыпочках подходит;

Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит,

И говорит так сладко, чуть дыша:

«Голубушка, как хороша!

Ну что за шейка, что за глазки!

Рассказывать, так, право, сказки!

Какие перушки! какой носок!

И верно ангельский быть должен голосок!

Спой, светик, не стыдись! Что ежели, сестрица,

При красоте такой, и петь ты мастерица,

Ведь ты б у нас была царь-птица!»

Вещуньина с похвал вскружилась голова,

От радости в зобу дыханье сперло, —

И на приветливы Лисицыны слова

Ворона каркнула во все воронье горло:

Сыр выпал – с ним была плутовка такова.

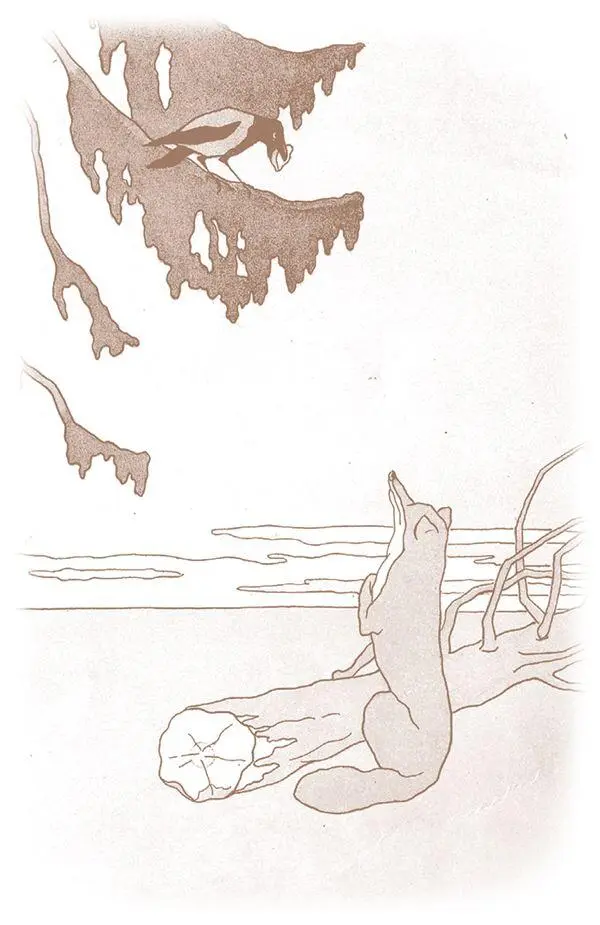

«Ворона и Лисица».

Рисунок А. Жаба. Начало ХХ в.

«Ворона и Лисица». Басня опубликована в журнале «Драматический вестник» в 1808 г. О времени написания данных нет. Текст окончательно установлен для издания 1815 г.

Басня самим автором отнесена к числу «переводов и подражаний». Сюжет заимствован у Лафонтена, который, в свою очередь, заимствовал его у Эзопа и Федра. До Крылова эту басню в России переводили Тредиаковский и Сумароков.

Басня призывает остерегаться лживых речей льстецов, против которых трудно устоять, и которые приносят один лишь вред.

Твердили миру – настойчиво повторяли всему свету, всем людям.

Вещуньина – принадлежащая вещунье, предвестнице, умеющей предсказывать будущее.

Зоб – нижняя часть горла у птиц, расширяющаяся в виде мешочка, в котором проглоченные зерна некоторое время остаются, поступая потом в желудок.

Дыханье сперло – трудно было дышать.

Такова – была такова, убежала.

II

Дуб и Трость

С Тростинкой Дуб однажды в речь вошел.

«По истине, роптать ты в праве на природу, —

Сказал он, – воробей, и тот тебе тяжел.

Чуть легкий ветерок подернет рябью воду,

Ты зашатаешься, начнешь слабеть

И так нагнешься сиротливо,

Что жалко на тебя смотреть.

Меж тем как, наравне с Кавказом, горделиво,

Не только солнца я препятствую лучам,

Но, посмеваяся и вихрям, и грозам,

Стою и тверд, и прям,

Как будто б огражден ненарушимым миром.

Тебе всё бурей – мне всё кажется зефиром.

Хотя б уж ты в окружности росла,

Густою тению ветвей моих покрытой,

От непогод бы я быть мог тебе защитой;

Но вам в удел природа отвела

Брега бурливого Эолова владенья:

Конечно, нет совсем у ней о вас раденья».

«Ты очень жалостлив, – сказала Трость в ответ, —

Однако не крушись: мне столько худа нет.

Не за себя я вихрей опасаюсь;

Хоть я и гнусь, но не ломаюсь:

Так бури мало мне вредят;

Едва ль не более тебе они грозят!

То правда, что еще доселе их свирепость

Твою не одолела крепость,

И от ударов их ты не склонял лица;

Но – подождем конца!»

Едва лишь это Трость сказала,

Вдруг мчится с северных сторон

И с градом, и с дождем шумящий аквилон.

Дуб держится, – к земле Тростиночка припала.

Бушует ветр, удвоил силы он,

Взревел и вырвал с корнем вон

Того, кто небесам главой своей касался

И в области теней пятою упирался.

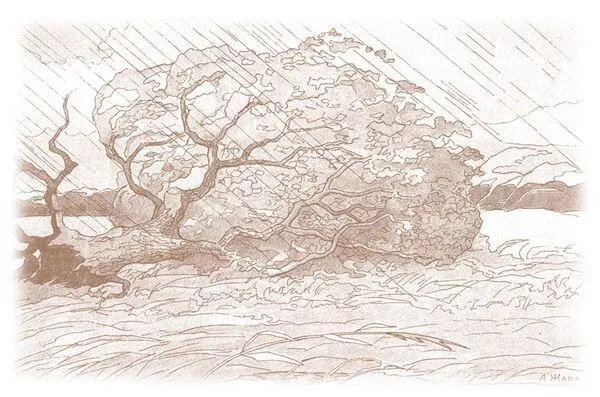

«Дуб и Трость». Рисунок А. Жаба. Начало ХХ в.

«Дуб и Трость». Басня опубликована в журнале «Московский зритель» в 1806 г. Написана в 1805 г. в Москве. Крылов неоднократно перерабатывал басню. Окончательный текст установлен в издании 1830 г. Московский знаменитый баснописец Иван Дмитриев приветствовал появление собрата по перу: «Это ваш истинный род, наконец, вы нашли его».

Басня самим автором отнесена к числу «переводов или подражаний». Она является переработкой басни Лафонтена «Дуб и тростник», в свою очередь восходящей к басне Эзопа «Трость и олива». В России до Крылова эту басню переводили Дмитриев, Княжин и Сумароков.

Мысль басни: слабый, но уступчивый предмет (и человек) может иногда гораздо лучше противостоять силе, нежели крепкий, но упрямый.

Подернет рябью – покроет мелкими волнам, делающими поверхность воды как бы рябою, неровною.

Зефир – теплый тихий ветерок; в античной мифологии – образ западного ветра в виде юноши с крыльями.

Эолова – принадлежащее Эолу, богу ветров.

Аквилон – северный ветер.

Область теней – подземное царство, куда по верованиям древних греков и римлян переселяются души умерших, их тени.

III

Музыканты

Сосед соседа звал откушать;

Но умысел другой тут был:

Хозяин музыку любил

И заманил к себе соседа певчих слушать.

Запели молодцы: кто в лес, кто по дрова,

И у кого что силы стало.

В ушах у гостя затрещало,

И закружилась голова.

«Помилуй ты меня, – сказал он с удивленьем, —

Чем любоваться тут? Твой хор

Горланит вздор!»

«То правда, – отвечал хозяин с умиленьем, —

Они немножечко дерут;

Зато уж в рот хмельного не берут,

И все с прекрасным поведеньем».

А я скажу: по мне уж лучше пей,

Да дело разумей.

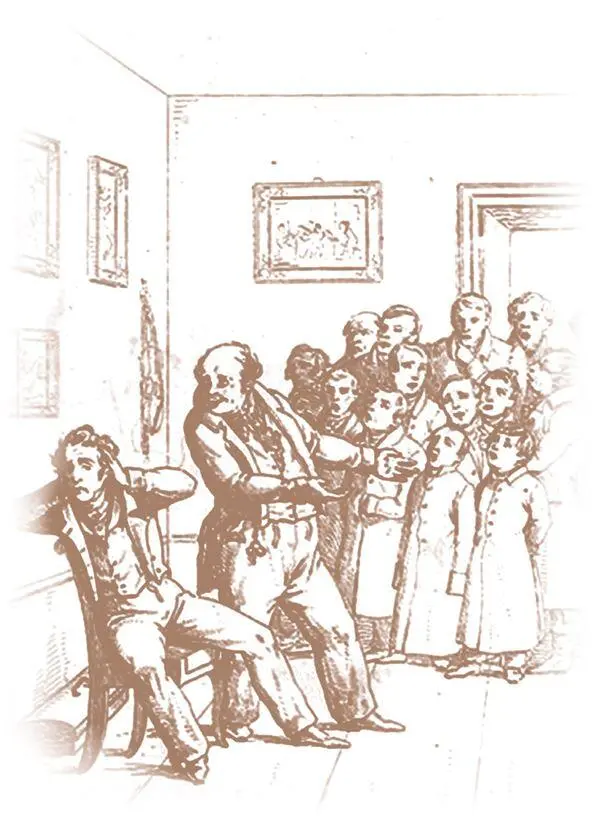

«Музыканты». Рисунок А. Сапожникова. 1834

«Музыканты». Басня опубликована в журнале «Драматический вестник» в 1808 г. О времени написания данных нет. Текст басни окончательно установлен в издании 1819 г.

В басне раскрывается смысл русской народной поговорки: «Кто в лес, кто по дрова». Проводится мысль, что при хорошем поведении следует обладать еще и талантом, и полезными знаниями. По словам писателя Николая Гоголя, при сочинении этой басни «заболела душа баснописца при виде, как и хвастаются тем, говоря, что хоть мастерства они не смыслят, зато отличнейшего поведения. Он знал, что с умным человеком все можно сделать, и не трудно его обратить к хорошему поведению, если сумеешь умно говорить с ним: но дурака трудно сделать умным, как ни говори с ним».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: