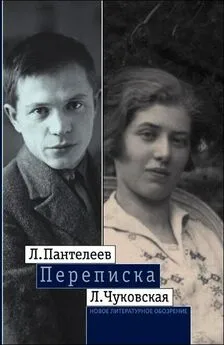

Лидия Чуковская - Дом Поэта (Фрагменты книги)

- Название:Дом Поэта (Фрагменты книги)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лидия Чуковская - Дом Поэта (Фрагменты книги) краткое содержание

Дом Поэта (Фрагменты книги) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

"Весь наш жизненный путь мы прошли вместе" (257) [236].

"Все-таки нас было трое, и только трое" (260–261) [239].

Я потому и считаю своею обязанностью подвергнуть подробному разбору "Вторую книгу" Н. Мандельштам, что в отличие от первой написана она хоть и неявно, а все-таки будто бы от лица троих. Имя автора "Надежда Мандельштам" одиноко стоит на обложке, но в книге оно начинает пухнуть, расти, звучать как посмертный псевдоним некоего "тройственного союза".

"В Царском Селе… был заключен наш тройственный союз" (257) [236].

"…нас было трое, и только трое".

"Весь наш жизненный путь мы прошли вместе".

Читая книгу, можно подумать, будто, пройдя вместе весь свой жизненный путь, Ахматова и Мандельштам после смерти препоручили Надежде Яковлевне свои перья. Она вспоминает события, людей, оценивает литературу, жизненные и литературные судьбы не только как жена Мандельштама и приятельница Ахматовой, но как бы от их общего имени. Она не всегда и не во всем бывает согласна со своими союзниками, в особенности с Ахматовой, но за "тройственный союз" держится цепко.

"Мы" Надежды Яковлевны и Осипа Эмильевича — супружеское. На страницах 20, 69 и 129 [21, 65 и 120] Надежда Яковлевна доверительно приоткрывает покров над своим супружеским ложем, рассказывая о хорошо проведенных ночах, о том, когда и при каких обстоятельствах она и Мандельштам сблизились и т. д. Но я за ней не последую. Сейчас меня интересует иное союзничество, на которое претендует Надежда Яковлевна: тройственное, отнюдь не супружеское, а литературно-философическое, то, от чьего имени ведется повествование, она, Ахматова, Осип Мандельштам.

Союзники в жизни и более того: в общности сознания.

"В Царском Селе, на террасе частного пансиончика, без слов и объяснений был заключен наш тройственный союз"; "что бы его ни омрачало, мы — все трое оставались ему верны" (257) [236].

Ахматова, Мандельштам, Надежда Яковлевна. "Мы трое".

Как узнает читатель на последующих страницах, — «мы» после гибели Мандельштама сузилось, но не исчезло; вместо "мы трое" возникли "мы двое": Надежда Яковлевна и Анна Ахматова (257–258) [236].

Были бы это просто дружеские чувства, вполне естественные между мужем и женой, между супругами и Анной Ахматовой, между Анной Андреевной и Надеждой Яковлевной, до гибели Осипа Эмильевича и после — никаких вопросов у меня не возникало бы. Дружбу между Анной Андреевной и Надеждой Яковлевной я, как и многие, наблюдала сама и не покушаюсь ее оспаривать. Но меня занимает иное. Надежда Яковлевна претендует на союзничество с поэтами. Она, Анна Ахматова и Осип Мандельштам заключили некий тройственный союз. Читателям предлагается глядеть на мир глазами этих троих союзников. В чем же была основа союза? И какую роль играла в тройственном союзе Надежда Яковлевна?

"Зачем я тебе нужна? — спрашивала я Мандельштама". Поэт отвечал по-разному, но однажды ответил так: "Ты в меня веришь" (257) [236].

От Анны Ахматовой через много лет Надежда Яковлевна услышала те же слова:

"— Вы, Надя, ведь всегда в меня верили" (257–258) [236].

"Этим людям, твердо и смолоду знавшим свое назначение, нужна была дружба женщины, — поясняет Надежда Яковлевна, — которую они сами с голосу научили схватывать стихи".

Для поэта"…один настоящий читатель, вернее слушатель, дороже всех хвалителей".

Он более нужен поэту, "чем целая толпа почитателей" (258) [236].

Теперь все понятно. Надежда Яковлевна была единственным настоящим слушателем.

Ахматова и Мандельштам создавали стихи, а Надежда Яковлевна с голоса схватывала их и тут же оценивала.

Ответственное занятие. Большая роль.

Они научили ее самому главному, в чем нуждается каждый поэт: восприимчивости, пониманию.

Они творили — она оценивала.

Вот откуда "наш тройственный союз". Вот почему местоимениями «мы», "нам", «нас» пестрит "Вторая книга" и побуждает читателей рядом с именем автора невольно прозревать еще два. Театр, например, для этого «мы» явление чуждое, "не нам о театре судить" (359) [327]. Кому же это не нам? Ахматова в Ташкенте написала пьесу. Осипу Мандельштаму случалось, и не раз, судить о театре: см., например, главу «Комиссаржевская» в книге "Шум времени". Кому же "не нам"? Анне Ахматовой и Надежде Яковлевне?.. "Мы с Ахматовой придумали поговорку" (199) [183]. "Мы подметили их еще с Ахматовой" (143) [133]. "Мы с Ахматовой поменялись ролями" (412) [374].

О том, как понимает Надежда Яковлевна стихи, я выскажусь позднее: в главах, посвященных любовной и гражданской лирике Анны Ахматовой, и в главе о "Поэме без героя".

Сначала же займусь не оценкой стихов, совершаемой Надеждой Яковлевной, а тем, как обращается она со стихами.

Увы! Когда она цитирует, она не только не бегает в библиотеку за справками, но и руку не желает протянуть к книге, лежащей у нее на столе. Не проверяет. "Это сделают без меня" (127) [118].

Микроб неряшества вводит Надежда Яковлевна в стих, едва прикасаясь к нему. Ведет, например, она речь о двух стихотворениях Ахматовой, а в доказательство своей мысли цитирует не строки из двух названных, а строки из третьего, непоименованного. Легчайший способ доказывать свою мысль: разбираешь два стихотворения, а цитируешь — третье, воображая при этом, будто опираешься на те два. Надежда Яковлевна утверждает, что Ахматова мечтала расстаться с памятью и в доказательство этого утверждения разбирает "Подвал памяти" и элегию "Есть три эпохи у воспоминаний". Действительно, и там и тут речь идет о памяти. Но вместо названных двух автор цитирует не их, а «Эхо». Такой способ очень удобен для доказательства собственных домыслов, но служит доказательством одного лишь неряшества. А быть может, невежества?

Как бы там ни было, избави Бог любого поэта от подобных слушателей первых или десятых. У Надежды Яковлевны что ни цитата — расправа.

Стихи Анны Ахматовой Надежда Яковлевна, цитируя или пересказывая, искажает постоянно, систематически, иногда — с умыслом: берет, например, ахматовские строки сорок второго года "А вы, мои друзья последнего призыва!..", обращенные к защитникам Ленинграда, и переадресовывает их к храбрым мальчикам шестидесятых годов (411) [373]; иногда — по неряшеству, иной раз — подсознательно. И это, мне кажется, самая серьезная беда. Будто читаешь переводы ахматовских стихов на другой язык, знаменующий другой чуждый ахматовскому миру — строй души…

…В 1946 году вышло известное постановление ЦК, выступил с ругательной речью по адресу Зощенко и Ахматовой Жданов. Из месяца в месяц, из года в год, в печати и на собраниях, по команде хулили Ахматову.

Ахматова ответила гонителям своих стихов и своего сына:

На позорном помосте беды,

Как под тронным стою балдахином…

двумя величественными строками превратив «будуар» и «моленную», куда попытался загнать "взбесившуюся барыньку" Жданов, — в тронную залу поэта.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: