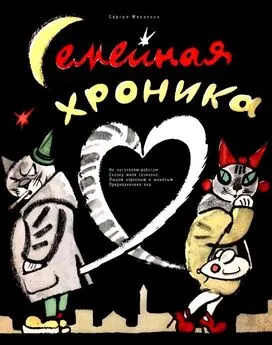

Сергей Аксаков - Семейная хроника

- Название:Семейная хроника

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Правда

- Год:1966

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Аксаков - Семейная хроника краткое содержание

Чародей слова, проникновенный поэт природы, тонкий психолог — таким вошел в сердце русского читателя автор "Семейной хроники" и "Детских годов Багрова- внука". Также в книгу входит сказка Аленький цветочек.

Содержит цветные иллюстрации.

Аксаков С. Т. Собрание сочинений в 5 т.

М., Правда, 1966; (библиотека «Огонек»)

Том 1. — Семейная хроника; Детские годы Багрова-внука. — 599 с. — с. 55–260.

Семейная хроника - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Между тем дедушка Степан Михайлович продолжал благополучно жить в новом своем Багрове, которое отстояло от Парашина в ста двадцати верстах. Я уже сказал, что он давно искренне примирился с Михайлом Максимовичем, и хотя сердце его не лежало к нему, но вообще он был им доволен. Куролесов, с своей стороны, оказывал Степану Михайловичу и всему его семейству большое уважение, преданность и готовность на всякие послуги. Поселив Парашино и занимаясь его устройством, он каждый год приезжал в Багрово, был постоянно ласков, искателен, просил у Степана Михайловича советов, как у человека опытного в переселении крестьян; с большою благодарностью точно и подробно записывал все его слова и в самом деле пользовался ими. Он упросил даже Степана Михайловича два раза приехать в Парашино, чтобы взглянуть, умел ли он воспользоваться его советами. Дедушка в оба раза остался совершенно доволен новым хозяином и в последнее свое посещение, осмотрев пашню и все хозяйственные заведения, сказал Куролесову: «Ну, брат Михайла, ты из молодых, да ранний, и тебя учить нечего». В самом деле, все хозяйственные дела у Михайла Максимовича были в отличном порядке. Само собою разумеется, что он принимал, угощал и чествовал старика, как родного отца. По прошествии нескольких лет недобрые слухи о Куролесове стали носиться в Багрове. Сначала дедушке совсем об них не говорили, потому что он не любил слушать дурных вестей, но слухи росли год от году. Семейство Степана Михайловича знало их, и Арина Васильевна решилась сказать ему, что Михайла Максимович «больно нехорошо живет». Старик не поверил и отвечал, что «только развесь уши, так, пожалуй, и церковную татьбу взведут на человека». «Знаю я, — продолжал он, — каковы были крестьяне и дворовые у Бактеевых, — наподряд мошенники и лежебоки, да и братнины крестьяне также без хозяина избаловались. Что мудреного, что настоящая работа и порядок показались им хуже медведя? Может статься, что Михайла и крутенько поворотил, ну да привыкнут. А что он погуляет, выпьет иногда после трудов, так и то мужчине не беда, лишь бы не забывал своего дела. Вот мерзких дел не надо, да ведь, пожалуй, и солгут: а ты с дочками любишь слушать рабьи сплетни!» После таких слов долго ничего не говорили Степану Михайловичу. Наконец, родовые багровские крестьяне, переведенные вместе с бактеевскими из Симбирской губернии в Парашино, имевшие родственников в Новом Багрове, стали приезжать туда и рассказывать про барина страшные вести. Арина Васильевна вторично доложила о том своему супругу и предложила ему, чтобы он сам расспросил парашинского старика из багровских, которого честность и правдивость ему давно были известны и который теперь находится у них в деревне. Дедушка согласился. Призвал, расспросил старика и услышал такую повесть, от которой встали у него дыбом волосы на голове. Как быть, что делать, чем тут пособить — не умел он придумать; он получал изредка письма от Прасковьи Ивановны, видел, что она была совершенно спокойна и счастлива, и заключил, что она о поведении своего супруга ничего не знала. Он сам некогда давал ей советы, чтоб она никому не позволяла наушничать на своего мужа, и убедился, что она хорошо исполняет его советы. Он рассудил, что если она узнает истину, то вряд ли поправит дело, а будет только убиваться с горя понапрасну. Итак, надо желать, чтоб она ничего не знала. Он терпеть не мог путаться в чужие дела, да и считал это бесполезным в отношении к Михайле Максимовичу. «Пусть сломит себе шею или попадет в уголовную — туда ему и дорога. Этого человека один только бог может исправить. Крестьянам жить у него можно, а дворовые все негодяи, пускай терпят за свои грехи. Не хочу мешаться в эти поганые дела». Так рассудил по своей логике Степан Михайлович и удовольствовался только тем, что перестал отвечать на письма Куролесова и прекратил всякие с ним сношения; тот понял, что это значит, и оставил старика в покое; переписка же у Степана Михайловича с Прасковьей Ивановной сделалась как-то чаще и задушевнее.

Так оставались дела до того утра, когда вдруг явились к моему дедушке перед крыльцо трое бежавших людей из Парашина. В первый день своего побега они скрывались в непроходимом лесном болоте, которое упиралось в парашинские крестьянские гумна; вечером они кое с кем повидались, узнали подробно всю историю и пустились прямо к Степану Михайловичу, как единственному защитнику и покровителю Прасковьи Ивановны. Можно себе представить, что такое было с Степаном Михайловичем, когда он узнал о случившемся в Парашине! Он любил свою единственную двоюродную сестру не меньше, если не больше, своих родных дочерей. Параша, до полусмерти избитая разбойником своим мужем, Параша, сидящая в подвале уже третий день, может быть давно умершая, представлялась с такой ясностию его живому воображению, что он вскочил как безумный, побежал по своему двору, по деревне, исступленным голосом сзывая дворовых и крестьян. Все сбежались, прискакали из полей, кого не было дома. Все, сочувствуя отчаянному горю любимого господина, кричали единогласно, что они все едут и пешком идут выручать Прасковью Ивановну… И вот через несколько часов трое роспусков, запряженных тройками лихих господских коней, с двенадцатью человеками отборных молодцов из дворовых и крестьян и с людьми, бежавшими из Парашина, вооруженными ружьями, саблями, рогатинами и железными вилами, скакали по парашинской дороге. К вечеру выехали еще двое роспусков на лучших крестьянских лошадях, с десятью так же вооруженными людьми, и поскакали по той же парашинской дороге на подмогу Степану Михайловичу. На другой день вечером первый поезд был уже в семи верстах от Парашина; выкормили усталых лошадей и, только начала заниматься летняя заря, нагрянули на широкий господский двор и подъехали прямо к известному подвалу, находившемуся возле самого флигеля, в котором жил Куролесов. Степан Михайлович бросился в подвал и начал стучать кулаком в деревянную дверь. Слабый голос спросил: «Кто тут?» Дедушка узнал голос сестры своей, прослезился от радости, что застал ее живою, и, крестясь, громко закричал: «Слава богу! Это я, брат твой, Степан Михайлович, ничего не бойся!» Он послал кучера, лакея и старого слугу Прасковьи Ивановны заложить коляску, в которой она приехала из Чурасова, поставил шесть человек с ружьями, саблями и рогатинами у входа в выход, а сам с остальными, с помощью топоров и железного лома, принялся отбивать дверь. В одну минуту она была сломана; Степан Михайлович своими руками вынес Прасковью Ивановну, положил ее на роспуски, с одной стороны посадил возле нее верную горничную, а с другой сел сам и со всеми людьми спокойно съехал со двора. Солнце начинало всходить, и опять ярко загорелся крест на церкви, когда Прасковья Ивановна проезжала мимо нее. Ровно за шесть суток молилась она на этот крест… помолилась и теперь, благодаря бога за свое избавление. Коляска догнала их уже в пяти верстах от Парашина. Степан Михайлович пересадил сестру в коляску и отправился с нею в Багрово.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: