Абрам Терц - В тени Гоголя

- Название:В тени Гоголя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:СП «Старт»

- Год:1992

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Абрам Терц - В тени Гоголя краткое содержание

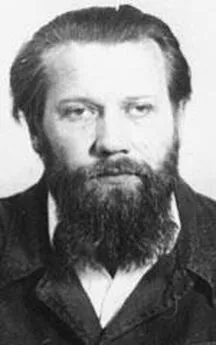

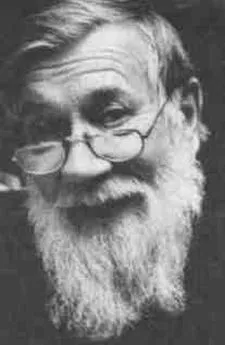

Терц, Абрам (Андрей Синявский)

В тени Гоголя

Написано автором в 1973 году

Абрам Терц и Андрей Донатович Синявский (1925—1997) — один человек, но два разных писателя...

О публикации: источник: Абрам Терц (Андрей Синявский. Собр. соч. в 2-х томах. Том 2. СП «Старт», Москва, 1992.

В тени Гоголя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Фантастика! Что за вздорная, что за глупая причуда выдумывать несуществующее и пробавляться слепыми иллюзиями?!. Однако фантастика смутно помнит, что искусство когда-то принадлежало магии, и хочет незаконным, ворованным образом - украдкой и наугад - пережить в воображении то, что человечество имело на деле у собственных истоков. Фантастика - это попытка отъединенной души восполнить утраченный обществом опыт. Фантастика шарит там, где ничего не осталось и нет надежды спасти и возродить потерянный в ходе цивилизации рай. Фантастика - это отчаяние, кидающееся разгребать руками давно потухшие угли, без намерений даже открыть и раздуть забытый огонь. Ах, фантастика, черная зависть, бледная немочь! Тень, упавшая на землю от некогда блаженного света. Света нет уже тысячи лет, но все еще мерещится - тень...

От магических заклятий и пассов фантастика сохраняет одно лишь голословное, сослагательное допущение: "что было бы, если бы...?" Тут намечаются два возможных (словесных же) движения: в чудо и в анекдот - у того же Гоголя.

В отличие от пушкинского, всегда локального и подтянутого анекдота, несущего ясные признаки конкретного места и времени, гоголевский анекдот метафизически растяжим - до признания всего сущего за анекдотический случай. С другой стороны, по степеням невероятия гоголевский анекдот представляет собою немотивированное и недоговоренное чудо, однако, благодаря такой недоговоренности, даже более чудовищное порой, нежели в полном значении сверхъестественное явление. Когда бы мадам Подточина в действительности своим волхованием подточила нос Ковалеву, это звучало бы много понятнее, проще и правдоподобнее, чем самостоятельно, без всякого колдовства, сбежавший с лица майорский нос. Тоже сверхъестественный чорт, подсказавший завязку в "Вие", менее странен и сказочен, чем недоговоренный, проглоченный на полуслове, анекдотический "чорт" в "Ревизоре".

В ряде гоголевских историй только чорт, только чудо еще способны унять и уравновесить расходившийся анекдот - настолько последний, значит, неуемен и необъятен. Так, ради восстановления анекдотически похищенной шинели потребовался чудесный мертвец в лице того же Башмачкина. Чтобы покрыть амбиции Чичикова и произведенный им по губернии гром, понадобился совершенно уже фантастический, не сообразный ни с чем Бонапарт.

Сверхъестественное у Гоголя, за редким исключением, ищет объяснений в сверхъестественном же ("Страшная Месть", "Портрет", сопровождаемые вместо эпилога - прологом), а не в житейски-простых и всем понятных подтасовках, как это часто встречалось у всемирных фантастов - от Анны Рэдклифф до Вальтер-Скотта. Более того, в развитие и в разъяснение достоверного происшествия сплошь и рядом подключается сказка, фантастика, которая и составляет главный слой повествования, служит истинной первопричиной события. Под простенькой "майской ночью" у Гоголя скрыта "утопленница" (под "Похождениями Чичикова" - "Мертвые Души"), которая одна и способна вывести сюжет на чистую воду, сообщить ему стройность и подлинность художественно-правдоподобной истории.

Белинский немало постарался оторвать "правдивое", "действительное" от фантастики в Гоголе, придав последней характер чужеродных напластований, без которых Гоголь, ему казалось, куда как прекраснее бы писал, проходя беспрепятственно по проверенной графе "реализма". Белинский кастрировал Гоголя, чтобы сделать из него нечто удобочитаемое и пригодное для народа.

"Что непосредственность творчества нередко изменяет Гоголю, или что Гоголь нередко изменяет непосредственности творчества, это ясно доказывается его повестями (еще в "Вечерах на хуторе" ), "Вечером накануне Ивана Купала" и "Страшной Местью", из которых ложное понятие о народности в искусстве сделало какие-то уродливые произведения, за исключением нескольких превосходных частностей, касающихся до проникнутого юмором изображения действительности. Но особенно это ясно из вполне неудачной повести "Портрет"..."

"Портрету", центральной повести Гоголя, которая и так уже подвергалась мучительной писательской правке с целью выяснить наконец, в чем корень зла и соблазна, - Белинский предлагает собственную редакцию, разделяя Гоголя с Гоголем, портрет с "Портретом". Главное ему было освободить реализм от фантастики, искусство от чуда:

"Да помилуйте, такие детские фантасмагории могли пленять и ужасать людей только в невежественные средние века, а для нас они не занимательны и не страшны, просто - смешны и скучны... 1

1 Ох, сдается, помог Белинский, в ущерб творчеству, перейти Гоголю к "общественной пользе" и "реализму" "Переписки с друзьями"... Только все-таки Гоголь сделает это по-своему - на фантастический, на магический лад отставленного "Портрета". Тогда неистовый Виссарион ужаснется, видя собственный портрет в кривом зеркале Гоголя...

Нет, такое исполнение повести не сделало бы особенной чести самому незначительному дарованию. А мысль повести была бы прекрасна, если б поэт понял ее в современном духе: в Чарткове он хотел изобразить даровитого художника, погубившего свой талант, а следовательно и самого себя, жадностию к деньгам и обаянием мелкой известности. И выполнение этой мысли должно было быть просто, без фантастических затей, на почве ежедневной действительности: тогда Гоголь, с своим талантом, создал бы нечто великое" ("Отечественные Записки", 1842, № 11).

С тех пор сто лет потели, чтобы сделать из Гоголя Чехова, из "Портрета" что-то вроде "Ионыча"... Но Гоголь не мог "просто, без фантастических затей", без чорта, изобразить Чарткова. Там, во тьме, в бурлении фантасмагорий, скрывалась его реальность, давшая добрые всходы в том числе и "на почве ежедневной действительности" (но не так, как зудел Белинский) - в форме анекдота, уловившего то же кипение производительных магических сил, завихрения сверхъестественного на поверхности материи. Корка пошлости тем и отрадна Гоголю (а не только страшна и губительна), что сквозь ее толщу пробиваются снизу чудодейственные смерчи и гейзеры, образующие наверху анекдот, завиток, гоголек, как свидетельства прекрасных превратностей. Метафизические и волшебные корни анекдотов Гоголя прослеживаются даже в "Шпоньке" (сон о вездесущей жене Ивана Федоровича), в "Коляске" (Чертокруцкий, которому чорт закрутил голову), не говоря уже о "Ревизоре" и о "Носе". Внешне ординарные, "ежедневные" портреты и натюрморты позднего Гоголя - продолжение чудовищ "Вия" и "Портрета". В сфере затрапезных вещей, воскресших с "Мертвыми Душами", прыгающих в глаза, Гоголь занимается тем же древним телекинезом, что и его Пузатый Пацюк, уписывающий вареники в "Ночи перед Рождеством":

"Только что он успел это подумать, Пацюк разинул рот; поглядел на вареники и еще сильнее разинул рот. В это время вареник выплеснул из миски, шлепнулся в сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал ему в рот. Пацюк съел и снова разинул рот, и вареник таким же порядком отправился снова..."

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: