Абрам Терц - В тени Гоголя

- Название:В тени Гоголя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:СП «Старт»

- Год:1992

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Абрам Терц - В тени Гоголя краткое содержание

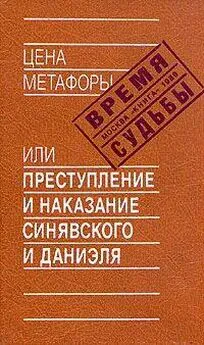

Терц, Абрам (Андрей Синявский)

В тени Гоголя

Написано автором в 1973 году

Абрам Терц и Андрей Донатович Синявский (1925—1997) — один человек, но два разных писателя...

О публикации: источник: Абрам Терц (Андрей Синявский. Собр. соч. в 2-х томах. Том 2. СП «Старт», Москва, 1992.

В тени Гоголя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

"Он развернулся, он в духе...

Это вообще лучшая и самая поэтическая минута в его жизни - почти род вдохновения" ("Отрывок из письма, писанного автором вскоре после первого представления "Ревизора" к одному литератору", - как впоследствии объявил Гоголь, из письма к Пушкину, 25 мая 1836 г.).

Хлестаков - ничтожество, никто. Но поэтому к нему больше, чем к кому бы то ни было, применима поприщинская догадка: "Может быть, я сам не знаю, кто я таков", и поэтому он так свободно и легко конструирует свою личность, повинуясь прихоти воображения, сам же мгновенно уверяясь в достигнутых его духом успехах. Когда я прочитал в цитированном выше письме к Пушкину, что "он в духе", у меня мурашки пробежали по коже, - настолько явственно проступила вторая сторона понятия - в духе, то есть вне тела, в состоянии экстаза, священного безумия и озарения, что подтверждается каждой фразой гениального его монолога, построенного как непрерывная цепь восхождения и воспарения. Даже когда Хлестаков проговаривается, мелькая реалиями своего низкопородного быта - "как взбежишь по лестнице к себе на четвертый этаж скажешь только кухарке: "На, Маврушка, шинель", - он описывает кривую полета. У него всё летит.

"И сторож летит еще на лестнице за мною со щеткою: "Позвольте, Иван Александрович, я вам", говорит, "сапоги почищу"..."

В этой жажде подняться ввысь и там, на высоте, выкинуть какой-нибудь головокружительный финт Хлестаков проявляет себя как истинный артист, как и вся натура его ближе всего стоит к типу артиста, поэта. "В нем всё сюрприз и нечаянность", - комментировал Гоголь этот талант Хлестакова безо всякой видимой причины возгораться и перевоплощаться. Самый монолог его льется по нормам поэтической речи, управляющей мыслями автора и себя же порождающей в порыве вдохновенного творчества. Не Хлестаков держит речь, а речь ведет Хлестакова. Он цепляется за первые попавшиеся слова, и они его несут, Бог знает куда. В Хлестакове нам явлен образчик творческого процесса. Но еще достовернее указывает в нем на поэта факт, что в модели служебного своего положения Хлестаков руководствуется не столько соображениями карьеры, сколько поэтикой высоких и звучных имен, страстью к прекрасному и изящному. В переводе на лакейский жаргон, Хлестакова к столице влечет "галантерейное обхождение". Вместе с тем в идеальном мире он мнит себя великим эксцентриком, кому важнее не почет и престиж, но эффект изумления, чудесного превращения. Ему бы всё пускать фейерверки, выводить из равновесия, устраивать карусели курьеров, снова и снова проходя в "ревизоры" на уровне департамента, министров, главнокомандующего. Высший свет в его описании, в отличие от локально-земной планировки уездного города, это сплошное витание в сферах, воздушные трюки и фокусы, вечный бал и карнавал, где князья и графы уподобляются жужжащим шмелям и пар из парижской кастрюльки, "которому подобного нет в природе", сулит нам ароматы амброзии.

В согласии с "самой поэтической минутой в его жизни" (и, конечно же, самой поэтической точкой комедии) на первый план его столичного быта выдвигаются артистические интересы и связи, и Санкт-Петербург оборачивается к зрителю своей литературно-художественной средой, представленной в невероятных подробностях, а сам Иван Александрович нарекается сочинителем всех известных тогда творений, объединяя в своем лице весь цветник российской и отчасти всемирной словесности. Так и быть должно! С заоблачных высот Санкт-Петербурга, из страны цветущего Юмора, где царит Пушкин, где на каждом шагу "кеятры, собаки тебе танцуют, и всё, что хочешь", спускается на уездную землю не кто иной, как Поэт, Орфей. Волшебной игрой он зачаровывает сползшихся к нему двуногих тварей, передавая им свое электричество и увлекая за собою в полет, в мир фантасмагорий. В этом и состоит, вероятно, самое главное "чрезвычайное происшествие" "Ревизора" - поэзия побеждает существенность, ввергая ее в поток сногсшибательных пертурбаций.

Разумеется, весь этот крутой поворот "Ревизора" в литературно-поэтический строй преподносится в пародийном ключе, как и подобает комедии. Но сам объем сообщений и ассоциаций такого рода, резкость крена в поэзию, в эстетику, говорят, что это существенно для понимания пьесы, в которой поворотную и руководящую роль играет момент высочайшего поэтического вдохновения. Если в творчестве Гоголя смех и восторг часто идут рука об руку, то в кульминационном монологе Хлестакова мы имеем какой-то восторг смеха, смеха в чистом виде, слыша который душа ищет возвышенного.

"Прощай, душа Тряпичкин. Я сам, по примеру твоему, хочу заняться литературой. Скучно, брат, так жить, хочешь наконец пищи для души. Вижу: точно, нужно чем-нибудь высоким заняться".

Боже, уж не Хлестаков ли в самом деле подвигнул Гоголя на его "Ревизора"?!. Обман обманом и мираж миражем, но когда звенит колокольчик и из-за сцены доносится голос Хлестакова:

"Прощайте, ангел души моей, Марья Антоновна! Прощайте, Антон Антонович!

Прощайте, маменька!"

- сердце невольно сжимается, что в исполнение обещанного не унес он невесту, и всю родню, и весь город на своей тройке. Пусть бы они там, в его царстве, в золотом платье ходили и разные бы деликатные супы кушали.

Перед мысленным оком Гоголя проносятся три фантасмагорических тройки.

Хлестакова (с увязавшимся за нею семейством Городничего) - движущаяся на чистом комизме, на олицетворенном обмане и вместе с тем на поэтическом вознесении ввысь.

Поприщина - на безумии, на пределе тоски и отчаяния расстающейся с этим светом души, которая мчится домой, на свою небесную родину, смыкая родную Италию и Россию:

"Спасите меня! возьмите меня! дайте мне тройку быстрых как вихорь коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтеся, кони, и несите меня с этого света! Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего. Вон небо клубится передо мною; звездочка сверкает вдали; лес несется с темными деревьями и месяцем; сизый туман стелется под ногами; струна звенит в тумане; с одной стороны море, с другой Италия; вон и русские избы виднеют. Дом ли то мой синеет вдали? Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына!.."

И третья тройка-Русь в "Мертвых Душах", несущаяся в будущее и доносящая до нас последний всплеск лирической музыки Гоголя с последним отсветом его смеха в наступающей тьме... (Когда дрогнула дорога и вскрикнул в испуге остановившийся пешеход, я понял, что это отлетела душа Гоголя, - он умер в конце первого тома "Мертвых Душ"...)

Они о разном - эти тройки. Но и об одном тоже. О том, что душа ищет дали, простора, высоты, чуда и в смехе ли, в смерти ли, в быстрой ли рыси находит счастье полета. Тройка - это прочь, дальше, выше, мимо... Тройка это отряхание праха...

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: