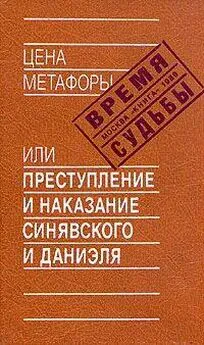

Абрам Терц - В тени Гоголя

- Название:В тени Гоголя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:СП «Старт»

- Год:1992

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Абрам Терц - В тени Гоголя краткое содержание

Терц, Абрам (Андрей Синявский)

В тени Гоголя

Написано автором в 1973 году

Абрам Терц и Андрей Донатович Синявский (1925—1997) — один человек, но два разных писателя...

О публикации: источник: Абрам Терц (Андрей Синявский. Собр. соч. в 2-х томах. Том 2. СП «Старт», Москва, 1992.

В тени Гоголя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Для чего всё это рассказывается, зачем и о чем? Неизвестно, неважно. Рассказывается - и всё тут. Прежде всего - ради самой данности повествования. Ни с чем не сообразное состояние, в какое впадает гоголевская проза, точнее всего определяется как состояние речи. Род оторопи и навязчивого бреда в языке, речевое торможение, сонная завороженность словом, безотносительно к его смыслу и возможным его слушателям коснулись души Гоголя. От его поэмы веет высокий бесцельностью повествовательной речи, не знающей границ и запретов, не имеющей большей заботы, чем течь, равнодушно-внимательно озирая мир как собственное свое производное. Исчисление вещей, описание всем известных примет, улиц, блюд, заведений, умение подолгу задерживаться на какой-нибудь ничтожной подробности, ничего не значащей, ничем не мотивированной и совершенно необязательной для развития и прояснения действия, откровенное пренебрежение этим действием и развитием, искусство, во всё вникая и всё досконально выведывая, как-то ускользать от главного, от смысла рассказа, оставляя его на потом, в загадках и тайнах дальнейшего прохождения текста, унесенных в неизвестность вместе с внеположенным, невозможным окончанием речевого потока, - всё это лишь детали и сигналы более широкого и грозного явления: речи ни к чему и ни о чем, поэмы о мертвых душах. Лишь приравняв к нулю содержание своей поэмы, Гоголь мог добиться такого мощного и чистого звучания прозы, которое действительно слышится в ней и создает - от прозы - ощущение эпоса, поэмы (хотя в то же самое время с ужасом убеждаешься, что эти "поэма" и "эпос" звучат на пустом месте).

При всем том, порывая с обычным назначением слова, будучи "пустой" и "бессмысленной", проза Гоголя несет задатки или реликты какого-то необычайно активного, жизнеспособного языка и словно силится перебороть сопровождающий ее и, возможно, ею же порождаемый вакуум в содержании повествовательного процесса, как если бы сам процесс этот был всего лишь подготовкой к чему-то более важному и реальному, чем факт существования поэмы Гоголя в прозе. Гоголевской речи, если можно так выразиться, мало быть речью, она ищет перейти границы и прозы, и поэзии, и речи вообще. В поисках ее апогея, который не достигнут в поэме, да и вряд ли мог быть когда-либо достигнут на этом пути, но к которому она непроизвольно тяготеет, следовало бы прибегнуть к сравнениям, лежащим далеко за пределами общепонятного языка, всенародного и литературного, за пределами вообще словесности и слова в их нынешнем состоянии. Лишь темная область священных формул и магических заклинаний, ворожбы и колдовства способна сколько-нибудь удовлетворительно ответить на вопрос, чего же добивалась в крайних своих устремлениях, не ведая о том, гоголевская проза, балансирующая на стыке переполнения и пустоты, величия и ничтожества, мирообъемлющего эпоса и бессмысленной абракадабры. Не исключается, что сами "эпос", "Гомер", "поэма", манившие Гоголя, служили суррогатом еще более глубокой и неведомой области, куда жаждала вылиться его проза. Просто он не знал, как к этому подступиться и чем обозначить, и говорил по традиции: "Гомер", "поэма". Там, в этой темной среде первобытной магии и шаманского камлания, сойдутся, можно надеяться, концы с концами, и "чистый факт языка", освобожденный от обязанностей информации, мышления, общения, обретет целесообразность, осмысленность и практический выход, претворяя слово в дело, речь в домостроительство.

У Гоголя этот процесс претворения не доведен до конца: слово повисло в воздухе, и понадобился разрыв с языком, с изящной словесностью, чтобы концы с концами сошлись и поэт обратился в деятеля. Но, повисая в воздухе, гоголевская проза содержит в зачатке сходные с языком заклинаний неоформленные позывы. Иначе говоря, пустота, толчея, сгущенный настой заторможенного потока, всё то, что можно назвать напряженным состоянием речи, речи как таковой, одержимой процессом самоценного разрастания, имеют тенденцию вырваться в нечто более действенное и вещественное по результатам, нежели просто "язык художественного повествования". Да и было бы странно, когда б у Гоголя, располагавшего небывалым зарядом жизнесозидательных сил, у автора столь мощных мифотворческих импульсов и волевой устремленности к высшим задачам духовного и телесного делания, эти свойства не сорвались непосредственно с языка. Возможно, сама колоссальность, гиперболизм, неистовость и несоразмерность гоголевской прозы суть производные этого волевого напора, переведенного на мелкопись повседневности, на речи вроде: "Давненько не брал я в руки шашек!.." Тем паче - при этаком сжатии, при этакой униженности - магические потенции словесной активности Гоголя имели шанс развиться невидимо, пустив укромные отпрыски в самые безобидные по наружности речевые покровы...

В "Мертвых Душах" обнаруживается весьма невинное по обличию, но упрямое, утомительное и, по-видимому, бескорыстное пристрастие автора к именам и названиям. Накопление вещей слишком часто выступает в виде перечня наименований, присвоенных этому разряду вещей. Пафос количеств и масс выражается неимоверной жаждой номинации. Всякое название дробится, расчленяется, выделяя из-под общей шапки уйму частных определений по принципу: "а именно". Автор как будто всё время стремится к уточнению: какие названия входят в понятие того или иного предмета? Создается видимость обстоятельного, правдивого до придирчивости вхождения в действительность, имеющей в лексиконе свою особую бирку, свою подчас малопамятную, внутриведомственную градацию. Тем временем повествование омывается сплошной топонимикой. Речь приближается к списку звательных обозначений, в ней слышится поименное вопрошание и исчисление всего сущего в мире. Наклонности подобного рода наблюдаются уже во внешнем оформлении гоголевской прозы. На каждом шагу ждешь двоеточие - пускай подразумеваемое, после чего начнется регистрация имен. Под видом разыскания сути события и лица человеческого появляется удлиняющий разыскание список встречных и поперечных названий.

Номинативная стихия, естественно, яснее выказывает себя в тех случаях, когда автор пускается в специальные отрасли и, соответственно, перечни кушаний, хозяйственного инвентаря, собачьих мастей и т. д. Но в принципе всякая вещь норовит войти в поэму как в именной указатель с учетом профессиональных жаргонов и терминов. Та же стихия захлестывает нас в именах собственных. Местами проскальзывает даже оттенок какой-то ненормальности: авторская старательность в вызнавании имен граничит с своего рода психозом; хочется схватить автора за руку, сказать: "довольно!" - не то он покроет своими обоймами весь текст. (Снова слышится голос читающего лакея Петрушки.)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: